新工科背景下基于OBE理念的环境学课程教学改革与实践

作者: 王贤 宋文路 卓金龙 程杰 赵强 彭浩 孙卓文

摘 要:环境学课程是面向济宁学院新能源科学与工程本科专业开设的一门专业拓展课程。课程力求达到培养致力于服务地方能源环保领域、应用型高素质人才的目标。该文阐述新工科建设背景下、融合成果导向(OBE)的环境学课程教学改革理念与实践,对课程内容、教学设计、考核评价等方面进行初步探索。改革后的课堂学生反响良好,成绩得到提升,形成积极创新氛围,可为奋战在教育一线的同仁提供一定借鉴和参考。

关键词:新工科建设;OBE;环境学;教学改革;改革成效

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)09-0144-05

Abstract: Environmental Science Course is a professional extension course for the undergraduate major of new energy science and engineering in Jining University. The course aims to cultivate high-quality application-oriented talents who are committed to serving local energy and environmental protection. This paper described the reform concept and practice of environmental science curriculum based on Outcomes-Based Education(OBE) under the background of innovating engineering education, and made a thorough exploration on the aspects of course content, teaching design, assessment and evaluation. After the reform, students respond well, their grades were improved, and a positive and innovative atmosphere was also formed. It can provide experiences and references for colleagues fighting in the front line of higher education.

Keywords: innovating engineering education; Outcomes-Based Education; Environmental Science; reform of education; effect of reform

随着人口增长和经济发展,能源短缺日益严重,环境也因不可再生能源的消耗而日益恶化。能源短缺与环境问题已成为我国亟待解决的现实和战略性问题。环境学课程是面向济宁学院新能源科学与工程专业开设的一门专业拓展课程,同时也作为环境教育的通识课程面向全校学生开设。通过该课程的学习,能满足培养目标中对学生具有一定的环境保护知识和素养的要求,在解决能源领域问题时能兼顾环境效益与可持续发展,具备运用所学知识分析和解决“三废”污染的能力。同时,课程中充分挖掘、自然融入思政元素,以弘扬科学发展观、传播生态文明、帮助学生树立家国情怀、使命担当,服务资源节约型和环境友好型社会建设,成为学生认知环境问题、了解环境现状、思考环境与发展关系的重要课堂。

一 环境学课程发展现状与痛点问题

授课教师在前期教学实践中发现,学生在学习这门课的过程当中,通常会面临以下问题。比如,学生从小就被教育要有环保理念,要节约用水,要垃圾分类,要绿色出行……在学生已具备一定环保知识的学情下,如果课程还是仅仅讲授污染现象和原理,没有环境问题的解决对策,那么学生为什么要学这门课?学了到底有什么用?实际上这些痛点问题也是教师在教学过程中所遇到的问题。首先就是课程内容滞后,理论与实践脱节,学生难以将所学的理论应用于实践,难以通过实践来深度理解理论,学习动机不足。第二,传统课堂中以教师讲授为主,教师单方面传授知识,而学生只是被动接受,以“学”为中心的教学模式并没有真正构建起来,重视知识传授,轻视能力培养。因此,如何让课堂“活”起来,促进学生参与式学习、合作学习、探究学习,如何提升学生的高阶思维和解决实际工程问题的能力,是影响课教学成效的瓶颈。第三,注重死记硬背、期末一考定成绩的考评模式下,课程评价方式单一,重结果轻过程,无法精准检测学习效果,全面衡量教师教学成效,不利于持续改进。

鉴于此,本文以济宁学院新能源科学与工程专业本科课程环境学为例,对课程内容、教学设计、考核评价等方面进行一系列教学改革探索与实践,以期在创新课程建设理念、更新教学内容、推进课程改革、提升教学效果方面,为奋战在教育一线的同仁提供一定借鉴和参考。

二 环境学教学改革思路

当前世界科技发展日新月异,从科学发现到技术成果转化的时间不断缩短,知识更新迭代速度加快,这些都对当前工程技术人员的知识体系、职业素养、专业技能及国际视野等提出了更高地要求。为主动应对新一轮科技革命与产业变革,高等教育必须进行全面深入地改革和创新,以适应当前科学技术和社会的发展。2017年,教育部高教司正式推出高等工程教育改革新工科计划,为工程教育的建设和改革指明了方向[1-2]。

新工科的基本范畴一方面是新兴工科,另一方面是传统工科专业的改革、改造与升级。新能源科学与工程专业是教育部2010年后新设立的本科专业,是国家面向当前世界能源变革重大需求所设置的新兴专业,直接服务于国家能源利于转型升级,具有极强的交叉性、前沿性和广泛性。因此,在新工科教育背景下,教学改革应同时从宏观上专业建设、微观上课程改革2方面入手。其中,高校教学改革改到深处是课程,课程是专业建设的核心内容,也是人才培养的“最后一公里”,立德树人的落地主要就是通过具体的课程来实现的。作为新能源科学与工程专业的课程,环境学应在新工科建设的大背景下,应结合新工科的内涵与理念进行课程教学改革。

在新工科概念提出的同年6月,我国成为“华盛顿协议”正式成员,从此,正式开启了具有国际实质等效的工程教育专业认证工作[3]。作为工程教育专业认证的三大核心理念之一,成果导向教育(Outcomes-Based Education,OBE),又称目标导向教育、产出导向教育,是以学生的学习效果为导向,着眼于培养学生能力、面向市场需求的一种具有较强灵活性的教育理念[4]。与传统学科导向的“正向”相比,OBE理念是“反向”的,由学生的毕业需求决定培养目标,进而对应课程体系。也就是说,每一门课程都应对学生毕业要求有具体的贡献,毕业要求是教学内容的依据,教学内容是达到毕业要求的具体支撑。不难看出,用成果导向教育理念引导工程教育改革具有现实意义,是达成新工科人才培养目标的重要支撑[5]。因此,环境学课程教学应与OBE教育理念进行深度融合,更加注重加强学生实践能力的培养,贴近社会企业的需求,适应社会对学生质量的要求,也可为以后申请通过工程专业认证做准备。

三 环境学教学改革措施

(一) 重塑基于OBE理念的课程教学内容体系,力求达到课程内容前沿化、课程思政全程化、试验研讨自主化、实践训练工程化

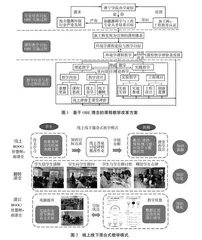

依据济宁学院发展定位与学生就业需求,紧密结合区域特色、行业特色和学科特色,秉承新工科建设和工程教育专业认证“以学生为中心、成果导向、持续改进”理念,提升课程的创新性、高阶性和挑战度,为学生将来服务于能源企业“三废”治理与环境保护相关工作奠定基础。基于OBE理念的课程改革方案如图1所示。

首先,及时将学术研究、科技发展创新成果引入课程,加大探究性、创新型研讨环节比重。结合教学团队教师研究方向,科研反哺教学,积极引导学生进行个性化学习,并通过竞赛、“双创”科研训练等活动,培养学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的精神和能力[6]。其次,在原有理论课和实验课的基础上,增设煤化工企业、污水处理厂实地参观和工程设计,以工程项目为驱动反向安排和设计教学内容,引导学生从书本走向实际,提高学生职业素养和实践创新能力。第三,围绕立德树人根本任务,发挥专业课“主渠道、主战场”作用,深度理解课程本身的内涵和价值,将价值引领融入科学故事,将能力培养嵌入案例剖析,针对每个章节挖掘思政元素,精选案例串成一个个有感染力的故事,用有情节的故事带动学生进行记忆。在知识传授的同时,培养学生家国情怀、社会责任感以及科学素养、职业精神,达成能力培养和价值塑造的育人目标[7]。

(二) 构建线上线下混合式教学模式,开展信息技术与教学深度融合、改革解决传统教学短板优势明显、包含跨学科理论与实践相结合的多维度立体化教学过程

一门课程从知识传授转向能力和素养导向的教育,需要重新构建一个能够有效支撑能力提升的学习流程。因此,在一线教学工作中,课程组运用“慕课+课堂”开展理论教学,采取“实验+现场”创新混合式教学,帮助学生完成“线上自主学习+线下深度参与”的学习过程,引导学生学会终生学习,学会批判思维,从学到知识转变为学会思考,从理解、记忆等初阶认知提升为综合、评价等高阶认知[8]。

混合教学设计参照图如图2所示。课前,充分利用自建慕课资源(超星学习通/学银在线平台),制定线上线下紧密结合的教学计划,并通过发送预习题、线上答疑等方式,结合具体学情分析进行针对性的线下教学设计。课中,运用雨课堂教学工具,设计以课堂“活起来”、让学生“忙起来”为主要特征的多种线下翻转教学活动,通过学生给学生讲解、学生向学生提问、学生与学生研讨、教师给学生点评,从而锻炼学生的表达、质疑、沟通和交流的能力,实现以“教”为中心向以“学”为中心转变[9]。另外,在传统的教师讲解过程中借助雨课堂,以随堂练习的方式及时发现盲点,检验线上学习成效,通过抢答、弹幕、分组讨论等方式增加课堂趣味性,提高学生的课堂参与度,实现“灌输式”教学模式向“探究式、个性化”方式转变。课后,教师督促学生完成章节测验并进行自主实验,根据雨课堂数据反馈进行课后答疑辅导,撰写教学反思。经过线上线下混合式教学,学生完成课前获取碎片化知识点,课堂通过教师讲解将知识点进行模块化,进而通过讨论、共享形成知识体系化的构建过程,课后再次巩固强化,最终获得个性化、终身化的学习能力。

(三)建立过程性和结果性相融合的考评模式,形成过程可回溯、诊断积极有效、严格体现过程评价的多元化考核评价体系

从知识、能力、素养3个维度,采用笔试、展讲、论文/设计作业及实验实训等多种方式,考评学生知识获取、迁移应用及创新能力。除闭卷考试占50%以外,在线学习根据智慧树平台数据导出占总成绩的20%;线下成绩综合雨课堂签到、随堂练习、互动讨论和学生展讲等环节,占总成绩的10%;课程大作业包括设计型作业、分析型作业,以及实验报告,一共占总成绩的20%。最后,通过问卷星、学生评教、教学督导等反馈学习效果,依据结果改进教学过程,形成“评价—反馈—改进”闭环(表1)。

四 环境学教学改革成效

(一) 教学成效显著,学生评价反响好

本次教学改革从2021年开始实施,面向2020级学生开设。由问卷星调查结果(表2)可知,教学改革促进了学生学习兴趣的提高,86.36%的学生认为教师在更新教学内容,介绍学科新动态、新发展,理论联系实际方面做得非常好,较好完成了大纲设定的教学目标。在多样化的授课形式中,75%的学生能够接受翻转课堂和分组研讨,并认为课堂气氛活跃,师生互动性好。另外,线上自学、播放视频、利用雨课堂等信息化教学手段同样得到一半比例以上学生的认可。经过与部分学生交流访谈,学生表示由于线上教学活动的增多,占用了部分课余时间,因此对于额外耗时的小论文兴趣并不大。另外,课程教学评价多年为优秀,从教务系统中学生评价结果可知,学生对任课教师给予较高评价,反响较好(表3)。