转设后独立学院土木工程专业应用型人才培养探索

作者: 程丽莉 陆菁 李静

摘 要:独立学院转设后在学科建设和人才培养方面与高素质应用型大学还存在一定差距。该文基于转设后的独立学院土木工程专业,从教学模式、课程体系、实践教学和师资团队四个方面提出具体改革举措,在完善实验平台、双创平台、精英式培养平台和教学实践实训平台建设基础上,探索“3+1”土木工程专业应用型人才培养体系,以期为区域经济发展输送更多适应力强的应用型人才,也为同类院校土木工程专业人才培养提供参考。

关键词:土木工程专业;应用型;人才培养;独立学院;改革措施

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)10-0150-04

Abstract: There is still a certain gap between the independent college and the high-quality applied university in discipline construction and talent cultivation after the transfer. Based on the civil engineering major of the independent college after the transfer, this paper proposes specific reform paths from four aspects of teaching mode, curriculum system, practical teaching and teaching team. On the basis of improving the construction of experimental platform, entrepreneurship and innovation platform, elite training platform and teaching practice and training platform, the "3+1" applied talents training system of civil engineering specialty is explored, in order to provide more adaptable applied talents for regional economic development, and also provide reference for civil engineering talents training of similar colleges and universities.

Keywords: civil engineering; application-oriented; talent training; independent colleges; reform measures

近年来,随着高等教育教学规模扩张的终结,高等教育发展已从外延式转为内涵式,独立学院转设已然成为我国高等教育格局优化的必然趋势,在失去母体学校光环的情况下,独立学院在转设后为了长久发展需准确瞄准社会发展和市场所需,打造自己的特色与品牌,切实做好人才培养工作。

一 转设后的独立学院应用型人才培养现状

目前,众多转设后的独立学院更注重应用型人才的培养,应用型人才是相对学术型人才而言的,应用型人才培养的知识结构、能力体系及培养过程均与一线生产的实际需求相结合,在课程建设环节更强调对基础、成熟和适用知识的掌握,而忽略对前沿学科的高度关注;在能力培养方面更关注对基础知识的熟练应用,而对研发能力没有过高要求;人才培养过程更重视实践类教学,精力主要集中于专业知识和技能的获取与应用。事实上,目前转设后的独立学院人才培养实际现状与高素质应用型人才的要求还存在一定差距,具体体现在下述四个方面。

(一) 学科建设定位不明确

学科建设定位作为发展学科的基础,应围绕学校的总体发展目标与定位展开,但文献调研结果显示转设后的独立学院在学科建设方面存在结构不合理、布局不协调和发展不均衡等现象,与地方经济发展结合也不够紧密,对本地经济市场发展了解不够深入,教学缺乏针对性、科研缺乏时效性和技术缺乏创新性,难以与现实完美对接[1-3]。

(二) 专业建设特色不明显

转设后的独立学院仍沿用之前的人才培养方案,而转设前的人才培养方案多是模仿母体学校,结合独立学院自身特色的专业建设较少,整体建设水平一般,培养的学生在专业理论知识方面不如老牌高校本科生掌握得扎实,在专业技能实操方面相较技能化的职校生也存有一定欠缺,转设为民办高校后,处于职校和高等公办院校间“夹缝中求生存”的两难境界,自身特色的缺乏致使其培养的学生在市场上竞争优势不足。

(三) 师资建设结构不合理

转设后的独立学院自有教师队伍以青年教师为主,尤以刚毕业的硕士研究生为主,高水平的学科团队带头人缺乏,导致对大批青年教师引导力、带动力不足,一腔热情、满腹诗书却因教学技巧不足,难以真正将自身所学传授给学生。此外,大部分教师缺乏工程实践经验,教师自身技术水平界定了学生对新技术掌握的程度。师资结构的不尽合理,致使基层教学组织的作用发挥不明显,师资队伍机制未能真正建立起来。

(四) 课程建设改革不到位

传统的“满堂灌”“填鸭式教学”已不再适用于互联网时代人才的培养,眼下科技创新日新月异,学生每天接受着来自物联网形形色色信息的冲击,教师的“一言堂”带来的不是学生收获满满,而是“手机课堂”“睡眠课堂”的频频出现;此外,应用型人才培养强调“应用”,即应用知识进行设计、施工和管理的能力,应用知识解决实际问题的能力及应用知识再创新的能力,若一贯沿用传统教学模式,重理论轻实践、照本宣科及理论与实践脱节[4-5],最终培养出来的并非是适应新时代要求的应用型人才。传统教学模式运用于新型人才的培养,矛盾立现,课程改革势在必行。

二 转设后的独立学院土木工程专业建设前景

据中国教育在线不完全统计,目前全国共有500余所普通本科院校开设土木工程专业,其中民办高校就有181所,仅贵州省开设土木工程专业的高校就有12所,占全省30所高校的40%,民办高校在招生和就业方面均面临来自公办院校、兄弟院校及高职院校的三重压力,如何在众多高校中彰显自身特色优势、脱颖而出,如何让自己培养的学生在市场上拥有核心竞争力,是独立学院转设为民办高校急需解决的问题之一[6]。

三 应用型人才培养改革举措

合格的人才培养强调“标准+特色”,所谓“标准”即以《高等学校土木工程本科指导性专业规范》为专业建设出发点,在满足国家对本科人才培养目标要求的基础上,深入贯彻以学生为中心的教学理念;所谓“特色”即结合学校和专业的优势,以区域经济发展为主要服务对象,立足本土、扎根基层和辐射全国,开展特色办学。本文立足贵州省转设后的独立学院土木工程专业,基于价值塑造、能力培养和知识传授三个维度,从教学模式、课程体系、实践教学和教学团队四个方面提出具体改革举措,在完善实验平台、双创平台、精英式培养平台和教学实践实训平台建设基础上,探索“3+1”土木工程专业应用型人才培养体系,为区域社会经济发展输送更多适应力强的应用型人才,也为同类院校土木工程类人才培养提供参考。

(一) 多元化教学模式

构建以学生为中心、以教师为主导的“互联网+”背景下专业课教学模式,从教学内容、教学方法和考核形式等方面着手,开展全学院课程教学改革。对于以材料力学、理论力学和结构力学三大力学为代表的专业基础课程,仍以线下教学为主,结合MOOC对重难点内容进行详细讲解,并借助学习通软件进行测试,对所学知识点进行巩固。对于混凝土结构、钢结构等专业核心课程,以实际工程为载体,以问题为导向,融启发式、互动式、研讨式和案例式教学为一体,变枯燥、单调和乏味课堂为开放、互动和多样化课堂,在整个核心课程教学体系中开放式教学占比1/3以上;结合课程实验进行教学,或课前实验,启发学生求知欲,带着问题学习听课,或课后实验,夯实学生理论知识,锻炼学生动手能力。对于建筑工程概预算、建筑设备工程等专业选修课程采用翻转课堂、番茄式课堂等教学模式,侧重考核学生对所学知识的应用能力和创新能力,将课堂讨论、小组汇报、课堂测试和课下调研等作为总评成绩的主要依据。

为了端正学生学习态度,强化过程性考核,上调学生平时30%的成绩占比至40%或50%,具体比例因课程而异,借助分数充分调动学生学习积极性和主动性,关注学生平时知识的积累和能力的养成。平时成绩侧重考核学生课堂参与度及课后作业完成质量,其中课堂参与度借助学习通等现代信息技术,对出勤率高低、课堂互动积极性、抢答踊跃性、辩证严谨性及测试成绩优劣等进行综合评价;课后作业涵盖常规习题解答、小组协同汇报和个人实践演示等,对学生的理论知识掌握情况、团队协作能力、科学思维严谨辨别能力及实践创新能力进行考查。期末考核根据课程不同而形式各异,可以是开卷考试、闭卷考试、成果汇报和调研论文等,侧重考核学生对知识的应用能力、分析判断能力、严谨思维能力及知识再创新能力,杜绝公式的死记硬背和理论的照搬应用。

此外,在对学生进行知识传授和能力培养,实现育知育能目标的同时,土木工程教研室率先在全院范围内启动课程思政工作,教师们自发建立课程思政小组,系统梳理理论知识,合理挖掘思政元素,并多次举办课程思政观摩教学研讨会,将思政育人纳入专业培养目标,将学生思想价值引领贯穿整个教学计划,将教书和育人真正融合,全面落实“立德树人”的根本任务,努力实现“全员育人、全程育人、全方位育人”的目标。

(二) 模块化课程体系

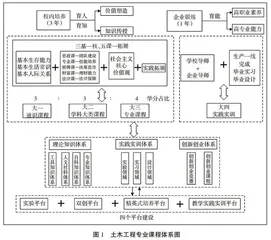

近年来,本院注重学生个性发展,坚持立德树人、“三全育人”的教育理念,践行“产教融合、校企合作”的教学改革,推行“3+1”应用型人才培养模式,即前三年在校完成理论课程学习和部分实践实训,重点强调学生理论知识的获取和思想价值的塑造,大四整学年在相关企业中由校内导师和企业导师共同指导完成毕业实习和毕业设计实践环节,着力提升学生专业技能和职业素养,为学生毕业后顺利进入社会做好衔接,整个课程体系如图1所示。学生在大一到大三期间主要在校内完成全部理论知识的学习和实践、创新能力的培养,学生入校第一年主要是通识课程的学习,第二年是学科大类课程,第三年主攻专业课,三年学分占比3∶3∶4,大四一学年主要在生产一线完成毕业实习和毕业设计,将前三年所学知识应用于实际工程。

整个土木工程专业课程包括理论知识体系、实践实训体系和创新创业三大体系[7],经由课堂教学、实践教学和课外教学来完成,分别对应学生知识、能力和素质的培养。其中,理论知识体系包括大学英语、计算机等工具知识体系;毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系等人文社会科学知识体系;高等数学、大学物理等自然科学知识体系;三大力学、结构施工原理与方法等专业知识体系。在传授理论知识的同时,重点培养学生的人际关系、法律常识等基本能力,分析问题、解决问题等专业能力及终生学习、团队协作等综合能力。实践实训体系包括物理实验、专业实验等实验领域;课程实习、毕业实习等实习领域;课程设计、毕业设计等设计领域。强调学生3年在校期间对实验平台、双创平台及精英式培养平台的应用,以及1年校外企业内教学实践实训平台的应用。创新创业体系将培养学生的双创思维、双创能力和双创方法作为训练目标,成立双创办公室和多个学生双创工作室,鼓励学生积极参加创新创业大赛;专门开设创新创业训练课程,如模型设计竞赛及培训(创新创业实践)等,并将所有双创课程纳入培养方案;为了进一步健全双创师资队伍,实行校内校外双导师制,引入拥有丰富一线经验的校外导师并邀请其协助完成人才培养方案的制订,实现校内人才培养和校外企业需求的顺利衔接。

知识体系和实践体系是创新创业训练的载体,将创新能力的培养融于教学和实践过程,借助合适的知识和实践环节针对性训练学生创新性思维、创新性方法及创新性能力,而创新创业训练反过来作为检验知识理论和实践技能的标准。学生在整个过程中不但完成了公共知识、专业知识和创新创业知识的学习,也进一步提升了自己的基本能力、专业能力和综合能力,同时在思政教育、课程思政的熏陶下,端正了自己的人生观、世界观和价值观,实现了育知、育能和育人目标的有机融合。