论汽车动力学课程思政的内在机理与实现路径

作者: 唐芳云 朱旭 余晨光

摘 要:汽车动力学课程团队在准确把握课程思政“融入、隐形、全员”内涵的基础上,挖掘课程思政的内在机理,即坚持知识传授与价值引领同频共振、与唯物辩证相互融合、与行业转型同向同行、与创新实践协同共进和与人文关怀“刚柔相济”。积极探索专业课程思政的实现路径,科学构建涵盖增强育人意识、坚持目标导向、注重自然融入和关注学情反馈的课程思政平衡生态系统,为专业课程开展课程思政提供借鉴。

关键词:课程思政;汽车动力学;协同育人;内在机理;实现路径

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)10-0174-04

Abstract: Based on accurately grasping the connotation of "Integration, Invisibility and Full Staff" , the automotive dynamics course team excavates the internal mechanism of the ideological, political in course. That is to adhere to the mutual integration of knowledge imparting and value guidance, and materialism dialectics, and industry transformation, and innovation practice, and humanistic care. The team actively explores the realization path of the ideological and political development of professional courses, and scientifically constructs a curriculum ideological and political balance ecosystem covering enhancing the consciousness of education, adhering to the goal orientation, paying attention to natural integration and learning situation feedback, which provides reference for the curriculum ideological of professional courses.

Keywords: the ideological and political education in all courses; Automobile Dynamics; collaborative education; internal mechanism; implementation path

进入新时代,人民对思想政治道德素质及精神层面提出了更高的要求,需要推动思想政治教育不断创新。2020年教育部颁发《高等学校课程思政建设指导纲要》指出:“全面推进课程思政建设,教师是关键。要推动广大教师进一步强化育人意识,找准育人角度,提升育人能力,确保课程思政建设落地落实、见功见效。”在开展课程思政实践时,应准确把握课程思政的内涵,结合专业课程实际深入剖析课程思政的内在机理,积极探索课程思政的实现路径,科学构建课程思政平衡生态系统。

一 课程思政的基本内涵

何为课程思政?何玉海[1]认为课程思政是全新的思想政治教育理念,更是一种教育方法,是在全员参与下,对学生予以全方位、全过程的思想政治教育的活动;谭泽媛[2]认为课程思政是学校利用所有非思政课程开展思政教育的体系,而不是具体的课程;李国娟[3]认为课程思政是让所有课程都有育人功能,直击高校课程体系和教育实践中存在的“痛点”;许小军[4]认为课程思政是将思想政治教育的内容与专业课程中专业知识和专业技能教育的内容融为一体;徐兴华等[5]认为课程思政的初衷和主旨就是为了调动高校内部资源,开展好新时代高校的思想政治教育工作,其终极目标是培养社会主义接班人。

从字面上看,课程思政由“课程”和“思政”两个词语组成,“思政”是中心词,“课程”是修饰词。课程思政通过运作整个课程来实现,解决好专业课程教育和思政教育脱节的问题。思想政治教育是一个系统工程,需要各类课程同向同行,协同育人。因此,课程思政的基本内涵应把握以下几个方面:一是内容上要“融入”,应根据不同课程的特点,形成不同的方式方法,要因势而化、因时而进和因势而兴去挖掘课程思想政治元素;二是方式上要“隐形”,应以“春风化雨”的方式潜移默化地将思想政治元素渗透到日常的教学过程中,而非弱化专业课程本身的教学;三是模式上要“全员”,不仅是思想政治理论课教师,而是全体教师将思想政治教育元素发散到各类课程中,将思想政治教育工作贯穿于教育教学的全过程。

二 汽车动力学课程思政的内在机理

汽车动力学是汽车类专业的核心课程,主要介绍汽车综合性能的评价方法,提供从事汽车设计、试验等所需要的专业知识。课程团队在课程思政实践过程中大力挖掘思政元素,梳理出具有普遍意义的“五个坚持”,进而总结出专业课程课程思政的内在机理。

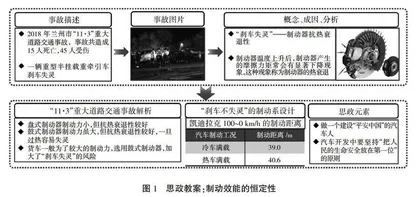

(一) 坚持知识传授与价值引领同频共振

教育的根本目的是为了培养人。将知识传授与价值引领相融合,结合课程相关知识点对学生进行德育教育,引导学生践行社会主义核心价值观,让知识传授与价值引领同频共振,交相辉映。例如在讲授汽车经济性时,介绍联合国气候变化大会、蓝天保卫战、世界能源状况尤其是中国能源消耗等背景,教育学生在汽车开发中树立“节能减排从设计做起”的意识,为建设“美丽中国”添砖加瓦;在讲授汽车制动性时,给学生展示交通事故现场的图片和视频,告诫学生在汽车开发中要坚持“把人民的生命安全放在第一位”的原则,为建设“平安中国”贡献力量(图1);在讲授汽车平顺性时,让学生述说乘坐拖拉机和高级轿车的感受,引导学生在汽车开发中始终围绕“不断满足人民日益增长的美好生活需要”的需求,为建设“魅力中国”尽其所能。

(二) 坚持知识传授与唯物辩证相互融合

“授人以鱼,不如授人以渔”。课程讲授,传授给学生的不仅是知识,更是学习方法和思维方式,尤其是马克思主义的系统思维和创新思维。该课程主要讲授现代汽车的多方面综合性能,团队教师十分重视学生唯物辩证思维的培养,在介绍汽车动力性与经济性时,告知学生两者既有关联又有矛盾,引导学生用唯物辩证法的思想分析和处理问题。针对不同类型汽车的实际需求,具体问题具体分析,合理匹配动力装置参数。在介绍汽车操纵稳定性与汽车行驶平顺性时,同样运用唯物辩证思想来分析研判前后两者的关系。这种学习方法不仅适用本课程的学习,对学生今后在工作过程中分析和解决工程问题,也深有裨益。

(三) 坚持知识传授与行业转型同向同行

汽车行业正在朝“电动化、智能化、网联化、共享化”(以下简称“四化”)的方向转型升级,课程在阐述基本的理论依据基础上,为学生传授最新、最前沿的理论知识,以满足行业转型升级需求。例如在介绍汽车动力性与经济性时,引入纯电动汽车和混合动力电动汽车的动力性和经济性分析与计算,并解析行业中十分关注的电动汽车动力装置参数匹配问题;在介绍汽车各项性能时,均引入汽车智能化、轻量化控制方面的内容。教师团队中的行业企业专家也参与课程授课与研讨,注重解读中国汽车行业转型升级及现阶段汽车设计过程中的热点和难点问题,使学生保持对行业发展动态的敏锐,涵养行业情怀和家国情怀。

(四) 坚持知识传授与创新实践协同共进

积极拓展实践途径,弘扬工匠精神,培养学生创新实践能力。课程以“正确设计、高效驾驶及合规试验一辆赛车”为目标,引导学生开展结构参数、使用参数和性能参数的匹配,强化汽车开发中的法规意识。以赛车实际设计制造过程中的问题为牵引,引导学生自主学习,激发学生主动性,及时有效地将理论知识向实践能力转化,同时将实践中的经验即感性认识再上升到理论层面,这个过程提高了学生的辩证思维能力和创新能力。通过理论知识传授与工程实践锻炼的不断转化、相互融合,也较好地培养了学生的“工匠精神”。

(五) 坚持知识传授与人文关怀“刚柔相济”

教师在传授知识的同时,更重要的是用教师的优秀人格、高尚品质和知识的独特魅力去感染学生,用教育影响学生。对于学生学习的效果,教师通过多种方式进行考察,可以是课堂上对学生发言的评价,可以是课间和同学们的“嘘寒问暖”,亦可以是课后的问卷调查。随着信息技术的进步,通过教学软件获取学生学习效果也更容易、更便捷。充分听取学生的意见建议,发现学生学习中的瓶颈,帮助学生解决学习过程中的困惑,这也是课程思政的重要组成部分。团队教师从一丝一毫的细节做起:“几点到教室?有没有拖堂?调不调课?每堂课备课多长时间?有没有和学生交流沟通?有没有对学生提出的疑问及时解答?如何出试卷?平时有没有对学生提出明确纪律要求?”等,始终以学生为中心,以学生发展为己任,秉承回归育人本质,开展言传身教。

三 汽车动力学课程思政的实现路径:构建课程思政平衡生态系统

课程思政作为高校思想政治教育工作的重要组成部分,在培养学生全面发展方面发挥着不可或缺的作用。思想政治教育领域运用生态学方法,其核心是使生命主体与所处的环境相适应,克服从个体出发、独立思考的方式,促进思想政治教育理论发展。美国学者麦茜特指出:“生态学的前提是自然界所有的东西是联系在一起的,它强调自然界相互作用的过程是第一位的。[6]”借用生态方法来研究思想政治教育,构建课程思政平衡生态系统(图2),运用生态系统观来认识事物,是把“课程”与“思政”看成一个有机的整体,它的各个部分(育人意识、目标导向、自然融入和学情反馈等)构成相互制约、相互依存的子系统,共同形成一个有机的活体。

(一) 课程思政应增强育人意识

“破除思想坚冰,涵养育人智慧”。部分工科教师认为专业课程教学中涉及思政课内容会使教学变得枯燥,甚至出现思想政治教育无用论的观点,这是混淆“思政课程”与“课程思政”的概念。若只是将课本知识照本宣科地传递给学生,育德意识和育德能力明显相对较弱。课程在进行知识传授的同时还肩负着为民族的存续和发展传递文化基因的使命[7],正如习近平总书记指出“古今中外,每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的”。课程本身体现着国家意志,每门课程自身都可以与我国政治、经济、文化、生态和社会等相适配,都具有思想政治教育功能。汽车动力学课程团队挖掘出知识传授与价值引领、与唯物辩证、与行业转型、与创新实践和与人文关怀相互作用等重要融入点,不让知识仅停留在纯知识的范围内,不断推进“课程思政”与“思政课程”协同育人。

(二) 课程思政应坚持目标导向

为党育人,为国育才。教育是对信仰追求的实践活动,是人与人精神的契合,而思想政治教育具有举足轻重的作用,要将思想政治教育贯穿高校人才培养体系,全面推进高校课程思政建设[8]。课程思政的发展要坚持社会主义办学方向,把握好为谁培养人的根本问题,努力做到教民之所需,育民之所求。教师在课程思政的建设中应主动对接国家战略、科学前沿、生态环境和社情民意,以“钻钉子的精神”深度挖掘课程本身的思政元素。以汽车动力学课程为例,将汽车行业的“四化”发展趋势、碳中和碳达峰的“双碳”战略和新能源智能网联汽车前沿技术巧妙对接到相应课程内容上;对于制动防抱死系统ABS、电子稳定性程序ESP等“卡脖子”技术的讲解合理安排到教学过程中;科学设计课程重、难知识点的讲授,由表及里,层层递进,做到深入浅出,学生更易理解和掌握。

(三) 课程思政应注重自然融入

“润物无声,灵动施教”。不少工科教师将课程思政视为“植入”,较难挖掘课程本身的思政元素,十年如一日的授课方式,突然改变,难免会僵硬甚至“变味”。为实现自然融入,融合融通,第一,加强“顶层设计”,需要对课程的知识脉络进行系统梳理,有序推进课程思政的建设;第二,抓住“牛鼻子”,找准“切入点”,要带有问题意识地讲授,而不应“面面俱到”;第三,牢记“初心和使命”,始终秉承教书育人,注重言传身教,重视学生的精神需求和情感共鸣。据此,需要运用马克思主义基本原理去分析解决问题,坚持以人为本的基本原则,引导学生在学习专业课程时,了解“世情、国情、党情、民情”,通过发挥自身的比较优势形成思政教育上的协同效应。汽车动力学课程团队教师都是“全国首批党建工作样板支部”的成员,他们不忘初心和使命,是一支“爱国守法、敬业爱生、服务社会、为人师表”的德学双馨的教师队伍。团队教师在修订课程教学大纲,增加思政育人目标的基础上认真梳理各章教学内容,挖掘思政育人元素,完成思政案例库建设,再针对思政案例,讨论如何具体实施,科学设计教学内容,合理选择教学方法。这种非灌输式的思想政治教育更容易被吸收,自然而然、润物无声地开展德育教育。