新工科背景下“竞赛+项目+创业”创新人才培养机制构建

作者: 付焕森 李元贵 许胜 彭海静 蒋进 周澄

摘 要:新工科教育和创新人才培养密不可分,是国家应对新科技革命和产业发展的重要措施。新工科背景下,工科优势高校、综合性大学和地方本科高校在创新人才培养机制方面应体现普遍性和差异性,“竞赛+项目+创业”是不同层次高校实施创新人才培养的共同路径。课题组以地方本科高校为例,围绕人才培养定位、人才培养模式、人才综合素养、创新教育生态体系和创新专业团队建设等方面阐述“竞赛+项目+创业”的创新人才培养机制;从宏观理论层面和微观落实方面进行探讨和经验总结。“竞赛+项目+创业”创新人才培养机制实施效果明显,学生在参与竞赛和主持项目的覆盖面及获奖等级稳步提升,与考研率和就业质量相得益彰,该创新人才培养机制定会在“十四五”建设中发挥重要作用。

关键词:新工科教育;地方本科高校;竞赛+项目+创业;创新人才;培养机制构建

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)12-0055-05

Abstract: New engineering education is closely related to the cultivation of innovative talents, which is an important measure for the country to deal with the new scientific and technological revolution and industrial development. Under the background of new engineering, engineering advantage universities, comprehensive universities and local undergraduate universities should embody universality and difference in innovative talent training mechanism. "Competition+Project+Entrepreneurship" is the common path for universities at different levels to implement innovative talent training. Taking local undergraduate colleges and universities as an example, the research group elaborated the innovative talent training mechanism of "Competition+Project+Entrepreneurship" from the aspects of talent training orientation, talent training mode, talent comprehensive quality, innovative education ecosystem and innovative professional team construction, discussed and summarized the experience from the macro theoretical level and micro implementation. The implementation effect of "Competition+Project+Entrepreneurship" innovative talent training mechanism is obvious. The coverage and award-winning level of students participating in competitions and hosting projects are steadily improved, which complement the postgraduate entrance examination rate and employment quality. The formulation of this innovative talent training mechanism will play an important role in the construction of the 14th Five-Year Plan.

Keywords: new engineering education; local universities; Competition+Project+Entrepreneurship; innovative talent; construction of training mechanism

为应对新一轮的科技革命和产业革命,以及服务国家战略和产业发展需求,教育部积极倡导新工科建设,先后在复旦大学和天津大学会议上形成“复旦共识”和“天大行动”,并发布《新工科研究与实践项目指南》,提出新工科建设指导意见。张大良[1]提出“因时而动、返本开新、建设发展新工科”的发展思路,对新工科建设的背景、目标、要求和途径进行了深刻的剖析。郑庆华[2]定义新工科的基本特征有创新性、前瞻性、交叉性、多样性、发展性和引领性。但是,新工科背景下的工科优势高校、综合性大学和地方本科高校人才培养机制在定位和培养路径上应有所区别。顾菊平等[3]认为工科优势高校追求溯本创新,综合性大学的目标是集成创新,地方高校应定位为熟练创新,并以南通大学电气类创新人才为例进行阐述和说明。陈磊等[4]具体到能源与动力专业,在新工科背景下对大学生交叉创新创业能力培养机制进行了探索与实践。王瑞锦等[5]以信息安全系统研发实验课程为例,通过学科竞赛实施“兴趣牵引、项目导向”的教学思路,重构新工科背景下的课程教学体系和教学方案,取得了丰硕的成果。

上述文献研究共同的目标就是在新工科背景下,多路径、多学科交叉培养创新创业人才。近年来,各高校在培养创新人才的举措方面进行了改革和探索,有的将学科竞赛和创新人才培养模式结合起来[6];“三位一体”工作室制人才培养模式[7];联合学科竞赛和训练基地探索创新人才培养模式[8],还有校企合作[9]和导师制[10]等创新人才培养模式。本文综合文献[6]至[10]的实践经验,结合文献[11]和[12]的新工科建设目标和创新创业人才培养模式,研究新工科背景下地方本科高校“竞赛+项目+创业”创新人才的培养机制,即通过各类竞赛培养学生专业实践能力,依托导师制项目提升学生学术科研能力,通过创业过程锻炼学生综合能力,从而构建新工科背景下“竞赛+项目+创业”递进式的大学生创新人才培养机制。

一 准确定位,构建自适应创新人才培养机制

我国大学按照传统的分类有“985”“211”和“普通本科”等高校,新时期下教育部推出“双一流”建设方案,对高等教育重点建设作出新部署。在新工科背景下,以工科优势高校,综合性大学、地方本科高校进行区分和定位,探索不同层次高校自适应创新人才培养的实施路径。

1)工科优势高校一般是“985”“211”以及一流学科的大学,属于高等院校的顶端,处于学科的最前沿,在创新人才培养过程的定位是科学理论的原始创新,重在科学理论、机理和规律的探索。

2)综合性大学处于工科优势高校和地方本科院校中间,既要培养学生在理论上的创新,又要注重学生在实践方面的创新,理论和实践相结合,通过理论创新提升技术的创新,再由技术创新反哺理论的升华。综合性大学实施的是能够适应企业综合技术和管理岗位的创新人才培养机制。

3)地方本科高校主要是地方性质的普通本科学院,以培养适应企业技术改造、产品生产和管理服务的一些技术和管理人才,地方本科学院在课程教学理论上的比例要高于高职院校(高职院校采用理论够用的原则,偏重技能培养),地方本科高校的创新人才培养定位是技术熟练而创新的培养机制。

因此,对于不同层次的高校在创新人才培养机制方面应该准确定位、科学制定,做到创新人才培养的普遍性和差异性。泰州学院于2013年升格为地方本科院校,定位是建成有特色高水平应用型地方本科院校,坚持以立德树人为根本,立足泰州,面向江苏,培养专业基础实、实践能力强和社会适应快,具有较高人文、科学素养和创新创业能力的服务地方经济社会发展的应用型专门人才,为地方支柱产业提供人才和智力支持,泰州学院对于工科人才培养的定位符合新工科发展背景和发展趋势。

二 统筹规划,构建递进式创新人才培养模式

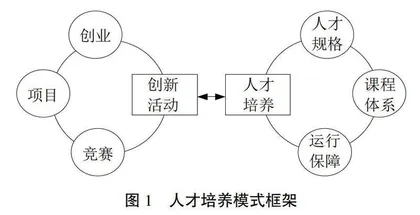

新工科背景下的创新人才培养模式朝着工程实践能力强、创新能力高的多元化卓越人才方向培养,具有战略性、创新性和系统化的特点。新工科的创新能力培养本质是融合新时代和创新创业,形成新理念和新模式,建设成工程教育强国,形成中国品牌。近年来,泰州学院统筹规划,构建了“竞赛+项目+创业”递进式创新人才培养模式,人才培养和创新活动关系如图1所示。

竞赛、项目和创业是创新活动三大组成部分,三者层层推进、相互融合,创新活动是人才培养的实施路径。人才培养包括人才规格定位、课程体系完善和运行保障制定,新工科人才规格定位是人才培养最关键的步骤,要结合各自高校的工科优势进行科学定位;课程体系应该通过“教学+实践+竞赛”这种三位一体的模式完善创新创业课程教学,同时将新工科和课堂思政融入到课程体系中也是实施人才培养的重要内容;另外,运行保障是人才培养必不可少的部分,相关制度和政策也是人才培养的推动力。新工科背景下的创新活动和人才培养结合更为密切,两者互为促进,相辅相成,缺一不可。

三 立德树人,强化新工科背景下创新人才的综合素养

新工科背景的人才培养,必须坚持以立德树人为根本,立德第一,技术第二;同时要注重人文和科学素养的积累,这样才能培养出具有创新能力的服务地方经济社会发展的应用型专门人才。课题组经过学校调研和企业走访,初步给出培养新工科背景下的创新人才所具备的素质和能力,如图2所示。

在人才培养模式实施过程中,创新人才的培养规格是重中之重,要解决“为谁培养人”和“培养什么人”的问题。工科人才的培养往往更专注于技术类的训练和创新,忽视职业道德和人文情怀的塑造,所以新工科背景下首先要加强这方面的培养,让创新人才具有理性的职业素养和实事求是的职业精神,让技术产品真实有效地为社会民众服务;其次,新工科背景下,创新人才要具备精湛的专业知识,在产品工艺、技术改进、工程实践和管理服务方面通过不断地积累经验进行创新,以达到工匠的技艺为目标;再次,长期对技术的专注,某种程度上会造成工科学生沟通能力的下降和对沟通的抵触,所以新工科创新人才还要具有良好的沟通和合作能力,在遇见问题时能够与服务单位进行有效的沟通,以及具备解决问题时的团队合作精神;最后,创新能力的培养需要多层次、长期的锻炼,既要在学校人才培养模式中形成初步的意识,又要在社会的磨炼中得到可持续性的发展和完善。

四 校企联动,构建完整可持续发展的创新教育生态体系

作为地方本科高校,新工科背景下除了在人才培养模式中坚持培养“品行、知识、能力和思维”的工程技术和管理人才,构建创新教育生态体系也是新工科发展的重要任务。将创新教育看成生态体系,目的是强调创新教育的内在运行和外在环境的重要性,要注重内因和外因的双重作用和联系,把创新教育当作一个生态系统,要保障其完整性和可持续发展性。创新教育生态系统包含课程体系、实践平台和运行保障,通过近几年的实践运行初步构建了创新教育生态体系结构框架[2],如图3所示。

在课程体系中,通识教育要注重学生自然科学、社会科学、表达沟通和艺术等知识的培养,专业教育课程要加强基础学科和创新批判思维的训练。在实践平台中,要夯实专业实验、学科交叉实训的技能教育,这样才能在校外企业实习中得心应手。同样,运行保障是创新教育不可缺少的重要组成部分,文化氛围是创新教育的精神保障,校内制度是实施创新创业的运行保障。最后,校外创业政策扶持是实施创新教育的动力,包括技术孵化、企业注册和融资及产权管理等服务保障机制。