碳中和背景下无机及分析化学课程教学改革与实践

作者: 宋俊玲 桑欣欣 郁红艳 张金方

摘 要:无机及分析化学是理工科类本科生进入大学后的第一门专业基础课,在理论教学中通过启发-案例式教学模式,将基础理论知识点与前沿研究进展相融合,尤其在碳中和背景下,将学识、能力与家国情怀三位一体育人理念贯穿在教学全过程,将理论与实际问题联系,促进学生对基础理论学习的理解与运用,在提高学生的创新能力的同时提升学生的使命感与责任感,实现当代大学生在知识、能力、责任与担当等方面的融合提升,培养出应对新一轮科技革命和产业变革的创新型新工科人才。

关键词:碳达峰-碳中和;无机及分析化学;教学探索与实践;前沿进展;基础理论

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)14-0129-05

Abstract: Inorganic and Analytical Chemistry is the first professional basic course for science and engineering undergraduates in the university. During the course teaching, we will explore theoretical teaching combined with practical problems to promote undergraduates' understanding and application of basic theory by heuristic-inquiry teaching mode. Especially, under the background of Carbon-Neutral, we will focus on the combination of the basic theoretical knowledge and the frontier research progress, and fuse the knowledge, innovation ability and patriotism throughout the teaching process. Therefore, we can promote undergraduates' professional knowledge, innovation ability, responsibility and accountability and cultivate the innovative talents who can meet the challenge of new round of technological and industrial revolution.

Keywords: carbon peak and carbon neutrality; Inorganic and Analytical Chemistry; exploration and practice of teaching; advanced progress; basic theoretical knowledge

随着人类工业文明的快速发展,化石资源的大规模开发利用,导致日趋严峻的能源缺乏与生态环境恶化,对全世界人类的生存和发展带来严峻挑战。在全世界要求CO2排放达到峰值及碳中和的目标下,能源格局正经历着从依赖传统化石燃料到追求清洁高效能源的深刻转变。2021年,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出,实现碳达峰、碳中和,是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局做出的重大战略决策,是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择,是构建人类命运共同体的庄严承诺。尤其是,我国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间,远远短于发达国家所用时间,需要中方付出艰苦努力[1]。教育部在2021年7月发布了《高等学校碳中和科技创新行动计划》,明确了在高校系统布局建设一批碳中和领域科技创新平台,汇聚一批高水平创新团队,不断调整优化碳中和相关专业、学科建设,推动人才培养质量持续提升,实现碳中和领域基础理论研究和关键共性技术新突破[2]。因此在“双碳”的这种时代背景下,作为大学老师理应主动开展教学探索、推动人才培养,为开发新型清洁能源、建设“美丽中国”储备大量的相关专业素质人才。需要在教学过程中使当代大学生认识到当今时代能源短缺与环境问题的严重性与紧迫性,激发当代大学生的能源与环境生态危机意识,增强他们为生态文明建设而尽心尽力的责任感和使命感,启发学生提升对相关理论认知高度的同时,强化本科生实践能力,加强他们独立思考与创新能力。

一 双碳背景下无机及分析化学理论教学的重要性

无机及分析化学是化工、食品、生工、纺织、医学、药学和环境等相关专业理工科学生迈入大学校门以来的所接触的第一门专业基础课, 课程系统阐述无机化学与分析化学方面的基本原理,包括在化学反应的基本原理、酸碱平衡、沉淀与溶解平衡、配位平衡、原子、分子与晶体结构等方面的内容,旨在培养学生科学思维与创新能力,以及分析与解决问题的能力,为后期相关专业课程的学习奠定良好的基础。在培养亟需人才方面发挥着重要的“承上启下”的作用。该课程的重要性不言自明。大学生更是国家培养的高级专业人才,是社会新技术、新思想的前沿群体、是民族和国家的希望,在大学阶段培养复合型创新人才,才能适应现阶段能源发展及经济增长的需要。因此在这个阶段如何激发学生学习热情与主动性,尤其是,为不同专业的学生奠定坚实的化学基础知识,建立化学与其他交叉学科之间的联系,促使化学与其他学科交叉、渗透和融合,进而推进科学发展,培养新型创新性思维的综合型人才,才能向国家和社会输出能应对新一轮科技革命和产业变革的新工科人才[2]。因此在无机及分析化学授课过程中,可以将涉及到CO2捕集、封存或者新型清洁能源方面的知识点结合到课程讲解中,以期学生更好地掌握所学的基础知识,同时普及目前固碳、减碳与增效降耗等方面的前沿技术;提升大学生的责任与担当,引导学生主动地思考与学习;将所学化学反应原理、酸碱理论及氧化还原等方面的知识点与前沿科学问题相结合,为碳中和贡献力量;初步培养学生的科学创新思维,灵活运用相应基础知识,分析并探讨在相关实际中的运用,以期取得更好的教学传授效果。

二 双碳背景下无机及分析化学理论教学方式

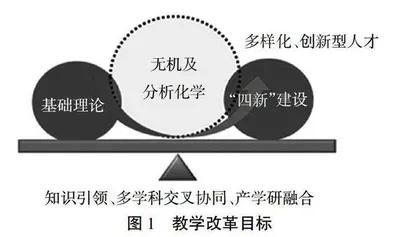

CO2是地球上最主要的温室气体,也是分布最广、储量最丰富的碳资源。据估算,2019年,全球CO2排放量为401亿t,其中86%源自化石燃料利用,14%由土地利用变化产生。这些排放量最终被陆地碳汇吸收31%,被海洋碳汇吸收23%,剩余的46%滞留于大气中。碳中和就是要想办法把原本将会滞留在大气中的CO2减下来或吸收掉。这就意味着人类在尽可能减少CO2排放的同时,可以开发固碳方法或发展化学催化、光/电催化、生物催化等转化技术,将其作为碳源转化为能源、材料和化工产品[3],因此给本科生讲授无机及分析化学课时,奠定他们坚实的化学基本理论知识,会促进学科交叉,有利于加快取得创新性成果的步伐(图1)。

(一) 启发式探索

在讲授布朗斯特酸碱质子理论时,按照得质子为碱,失质子为酸;因此可以根据pKa或者pKb的大小,对比物质的酸碱性强弱,而且可以获知反应物的酸性大于产物的酸性;而反应物的碱性大于产物的碱性。而CO2溶于水形成H2CO3后,其pKa1为6.35,pKa2为10.35,而H2SiO3的pKa1为9.77, pKa2为11.80[4],由此可以判断,在CO2过量的情况下,会发生以下反应

CaSiO3+H2O+CO2(g)→Ca2++HSiO3-+HCO3-;

CaCO3+H2O+CO2(g)→Ca2++2HCO3-。

因此启发学生,利用这个反应,如何进行固碳。同时向学生介绍,2020年英国谢菲尔德大学David J. Beerling教授及其团队正是利用硅酸盐岩和碳酸盐岩在化学风化过程中吸收大气CO2这个原理,通过将硅酸盐岩粉撒入农田中进行固碳,相关研究成果已发表在Nature上[5]。进一步启发学生学以致用。此外,还可以在讲授多元弱酸平衡时,引入CO2溶于水形成H2CO3的知识,引导学生进一步加深对大气/土壤中的CO2以溶解无机碳的形式在碳循环过程中的作用。例如硅酸盐与土壤中的碳酸(CO2溶解在水中)发生化学反应,生成碳酸氢根(HCO3-),从而将空气中的CO2溶于水体中,然后经由地表径流输送到海洋而长期贮存,但是结合二元弱酸的分布系数与溶液pH关系(图2),这些水体或者土壤中的HCO3-(6.35≤pH≤10.33时大量存在)受pH影响,可以将HCO3-转为CO2返回大气,完成碳循环过程。还可以结合NaOH容易潮解且吸收空气中的CO2,加深NaOH为什么不能作为基准物的理解,更可以拓展到工业上常用的CO2吸收剂,除了常见的NaOH、氨水等无机物,还包括醇胺类有机物,如甲基二乙醇胺、单乙醇胺、二乙醇胺等。

在无机及分析化学课程的氧化还原与电化学基础学习过程中,可以引导学生理论知识学习点与实际问题结合,例如课堂中可以提出以下问题:随着不可再生资源日趋减少,全球都在寻求可再生清洁能源,如何利用这章节所学的基础知识,发现新型清洁可再生能源?随后导入前沿研究课题:氢作为一种清洁能源,其最高热值约为1.42×105 kJ/kg和零排放的特点,引起了全世界科研界和工业界的广泛关注。目前制备氢气的方式有电解水制氢、太阳光催化产氢和生物发酵制氢等,而这些反应中都有一个共同的特点,即涉及电子转移反应。也就是氧化还原与电化学基础的重点内容。通过水电解生产可再生氢能是一种减少碳排放的有效方法,电解水制氢被认为是一种更可行的绿色能源工业化方式,是为解决CO2温室气体过度排放的理想能源。可以在电极电势学习时,引导同学们计算电解水需要的理论上的能量。根据酸性条件下的两个电极反应

由此可以计算出理论电解水需要1.229 V,电解1 mol水其反应的标准吉布斯自由能(?驻G)为+237 kJ/mol,是一个吸热过程。进而结合现代前沿课题,启发同学们关注电解水技术中需要引入催化剂,并加速反应来提高能源的转化效率,为今后在该研究方向奠定理论基础。同时,使同学们对理论知识学习时,能结合最新的实际运用,激发他们的学习热情与主动性。

(二) 教案式探索

无机及分析化学课程涉及到理论知识点较多,而且课时有限(江南大学非化学类本科生为64学时),为增加学习兴趣,需要教师课前设计案例,才能使学生利用课堂上所学到的理论知识去解决一些实际问题,提升学生对相关问题的积极思考与讨论,促进学生的创新能力。因此在碳中和背景下的教学,可以引入电解水制氢的案例,但是大规模的电解水将引起严峻的淡水资源分配问题[6]。对于通过电解淡水大规模生产氢燃料,海水电解比淡水电解更受欢迎,因为自然界中有丰富的海水。然而,由于海水的成分复杂,特别是高浓度的氯阴离子(约0.5 M),会导致电极的腐蚀或在电解过程中,海水中大量的钙和镁离子会沉淀在电极表面,此外,海水中的硫酸盐或碳酸盐会破坏电催化剂的活性,从而使整个系统的效率下降。从这个案例入手,让同学们用所学到的知识点尝试设计解决方案。

方案1:针对海水中成分复杂,可以对海水提前处理,结合溶解-沉淀平衡一章,参照表1所示不同离子的氢氧化物沉淀所需要的pH范围,可以调节海水的pH,对一些干扰离子进行预处理过滤掉。

方案2:针对海水中Cl离子的影响,结合氧化还原反应中的电极电势,可知析氯反应的平衡电位是一种更容易的二电子转移反应,且并不依赖于pH变化;然而电解水的一个半反应——析氧反应,是一个质子耦合电子转移的过程,受溶液pH的影响,可知在碱性条件下,析氯反应和析氧反应之间的电压差可以从pH=0时的130 V,增加到480 mV,因此可以设计不同pH的电解液,提高电解海水的选择性。因此,与酸性或中性电解质相比,碱性条件下,电解海水由于其实际可操作性,引起了科学家们的更大兴趣。在这样的授课过程中,提高了同学们分析问题和解决问题的能力,激发了他们更大的学习主动性。

另外,结合中国航天技术的发展,可以向学生讲授,太空环境非常极端,不仅含氧量低,而且重力微弱、太空辐射强,但CO2气体含量丰富,因此,在太空原位合成人类所需的生物基材料成为物资补给的新途径。近期有研究结果表明,在太空中,利用光合作用或光电催化技术可以将CO2转换为糖、蛋白等生物质资源。尤其可以介绍最近中国研究人员采用一种类似“搭积木”的方式,设计、构建了非自然固碳与淀粉合成途径,在实验室中首次实现从二氧化碳到淀粉分子的全合成[7]。而且人工合成淀粉的效率约为传统农业生产淀粉的8.5倍。这条新路线使淀粉生产方式从传统的农业种植向工业制造转变成为可能,为从CO2合成复杂分子开辟了新的技术路线[6]。在这种启发性教学案例中,不仅增加同学们的民族自豪感与自信心,更加激发学生的学习主动性与能动性,从而有效增强学生的内驱力。