“一轴四段七节点”GIS专业人才培养模式探索与实践

作者: 罗津 胡碧松 徐健 钟业喜 谭菊华 林珲 夏宇

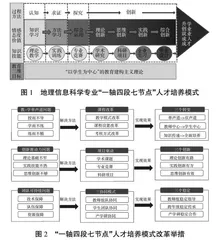

摘 要:地理信息科学是理论实践并重、综合技术性强的典型交叉学科专业。该文基于教育三维目标理论,提出“一轴四段七节点”的GIS专业人才培养模式,贯彻“以学生为中心,以创新为导向”的一根中心轴线,强调“认知—求证—探究—创新”四个渐进式培养阶段,覆盖“理论教学、实践教学、专业竞赛、学术研究、科研项目、企业实习、毕业设计”七个人才培养关键节点。江西师范大学地理信息科学专业经过十余年的应用实践验证该模式的有效性,通过课程体系、教学模式、考评机制三项改革,学术论文、专业竞赛、科研项目三个驱动,以及导师组队、学生组团、产学研共建三个协同,有效解决人才培养过程中的单声道、源动力和稳定性等问题,明显提升GIS专业建设成效与人才培养质量。

关键词:地理信息科学;一轴四段七节点;人才培养模式;一流本科专业;改革与创新

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)15-0161-04

Abstract: Geographic Information Science(GIS) is a typical interdisciplinary major which concentrates on both theory and practice, and covers comprehensive technologies. Based on the educational theory of three-dimensional targets, this study proposed "1 axis, 4 phases and 7 nodes" talent-cultivating model for GIS major. Which implements a central axis of "student-centered and innovation oriented", and emphasizes the 4 progressive training stages of "cognition, verification, exploration, innovation", covering "theoretical teaching, practical teaching, professional competition, academic research, scientific programs, enterprise practice Graduation project " 7 key nodes of talent training. After application in practice last more than ten years, GIS major in Jiangxi Normal University has verified the effectiveness of this model. With the three reforms of curriculum system, teaching mode and evaluation mechanism, the three programs of academic papers, professional competitions and scientific researches, as well as the three aspects coordination of tutor team, student group and enterprises, the model has effectively solved the problems of one side teaching, lack of innovation, and team stability, and significantly improved the talent quality and cultivate effectiveness in GIS major.

Keywords: Geographic Information Science; 1 axis, 4 phases and 7 nodes; talent-cultivating model; top undergraduate major; reformation and innovation

2020年,数字经济占全国GDP超过36.2%,地理信息产业产值超过8 000亿。数字经济时代,蓬勃发展的地理信息产业急需数以万计的扎实理论知识和丰富实践技能的综合型地理信息科学(GIS)专业人才。新时代高素质人才需求,对高校GIS专业高质量人才培养提出了新的要求与挑战。

GIS是一门应用性极强的技术综合性专业,涉及地理学、测量学、地图学和计算机科学等多个交叉学科知识体系。据教育部地理学科教学指导委员会统计,截至2020年12月,全国开设GIS专业高校176所。各高校对GIS课程的教学目标、教学内容和教学方法存在着较大的差异。GIS专业存在“学科交叉、技术前沿、文理兼收”等特点;部分学生一定程度存在“理论基础不牢、实践技能不熟、创新思维不足、合作精神不强”的现象。

为有效提升GIS专业人才培养质量,国内外众多学者从GIS专业建设(课程设置、实践教学)、人才培养理念(四位一体、竞赛驱动)和人才培养方法(专业竞赛、校企合作)等方面开展了诸多研究。

从GIS专业建设看,不同高校的课程体系设计各有特点[1],不同程度注重学生选课自主性、学习积极性、课程内容优化[2]、教学方法改进[3]、综合考评机制[4]、毕业设计选题优化[5];强调“以教师为中心”向“以学生为中心”的教学模式转变[6]、理论与实践相结合的实践教学体系构建[7];积极探索“学习—实践—研究—创新—再学习”的循环式教学[8]。

在人才培养理念上,也不再是传统的单一型培养方式,而更多注重人才的市场化和多元化[9]。近年来,教育部深化推进构建政府、行业、企业、学校“四位一体”协同育人模式,鼓励多途径(包括专业竞赛、实验室和实习基地的建设等)强化实践技能,提出未来技术学院和现代产业学院培养复合型产业人才[10],更加强调学生面向未来、面向社会的创新思维和创新能力[11]。

在人才培养方法上,普遍注重GIS人才的实践和创新能力培养。诸多高校积极开展“以赛促教、以赛促学、校企合作”等。通过竞赛发挥高年级的“传、帮、带”作用,实现“可持续发展”;采用本科生导师制或“双导师”制[12],结合校企合作等方式构建项目驱动GIS人才实践和创新能力培养[13]等。实践表明专业竞赛能够有效提升毕业生的就业素养和自信。

江西师范大学地理信息科学专业经过10余年的教学实践(2008—2023年),基于教育三维目标理论(知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观)和认知建构主义理论,提出了以“实践创新能力”为特色的人才培养主轴线,以“认知—求证—探究—创新”四个渐进式培养阶段,以“理论教学、实践教学、专业竞赛、学术研究、科研项目、企业实习、毕业设计”为人才培养过程7个关键方式方法的“一轴四段七节点”的GIS专业本科人才培养创新模式,对GIS人才培养质量目标的“达成度、有效度、保障度”进行了积极探索。

一 “一轴四段七节点”人才培养模式

“一轴四段七节点”GIS专业人才培养模式(图1)具体而言,包括以下几点。

一轴:一条人才培养中心轴线。建构主义学习理论认为学习是引导学生从原有经验出发,生长(建构)起新的经验。教育三维目标是知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。本文提出了“以学生为中心,以创新为导向”,贯穿GIS专业人才培养全程的中心轴线理念,强调学生对知识不断地主动学习、主动探索、主动发现、重构创新,达成教育三维目标。

四段:四个人才培养重要阶段。一是“认知”阶段,侧重课堂理论教学;二是“求证”阶段,侧重课后实践训练,求证理论方法的正确性;三是“探究”阶段,侧重理论方法和实践技能综合运用;四是“创新”阶段,从“理论创新、思维创新、实践创新、综合创新”层面系统提升GIS专业综合能力与素养。

七节点:七个人才培养关键环节。一是理论教学环节,学生系统学习GIS专业理论知识和方法。二是课后实践环节,学生及时消化理论,熟练方法,进一步激发自主学习兴趣。三是专业竞赛环节,学生团队参与老师指导的专业竞赛,变个体学习为集体学习,全面强化理论基础和实践技能,系统提升GIS专业综合素质。四是学术研究环节,学生团队自主申请学术课题开展理论创新研究,发表论文。五是科研项目环节,参与教师科研团队,积极思维创新,提升解决科技问题能力。六是企业实习环节,充分参与企业实际工作,提升解决社会现实问题能力。七是毕业设计环节,综合展示“专业理论、实践技能、综合创新、合作精神”的培养成效。

二 人才培养模式的改革实践

在“认知—求证—探究—创新”四个阶段,7个关键节点的渐进式人才培养过程中,本成果通过“三项改革、三个驱动、三类协同”等方式强化GIS专业本科生的实践创新能力培养(图2)。

(一) “三项改革”解决教学过程“单声道”问题

针对“一轴四段七节点”的“理论教学”和“实践训练”节点,构建以课程教学为核心,以提升能力为导向,从教学模式、课题体系、考评机制等方面进行改革,切实提高课程建设“挑战度、高阶性、创新性”。

1)教学模式改革:实施“问题-方法-问题”教学模式,将教学侧重点由传统的“知识”和“方法”转向了新型的“问题”,由“问题”来驱动教师的教学模式和学生的学习过程。

2)课程体系改革:将课程设置体系分为基础理论、学科基础、专业理论、线上课程、专业理论与实践、专业实践、专业理论与开发和专业实习八大模块,并融入创新创业、课程思政、职业规划等综合元素,理论与实践课程内容比重调整为4∶6,增加实践训练时间跨度与强度。

3)考评机制改革:改变期末理论考试唯一决定课程成绩的考核方式,采用课堂问答、课后练习、期末理论考试、期末实操考察和实验报告等多种方式综合分值评定学生课程成绩,从而避免学生单纯依靠“背多分”和“临时抱佛脚”,鼓励学生参加工业信息化部全国GIS应用水平考试,成绩可充抵课程理论考试成绩;引入师生互评、学生匿评、企业点评等多元化评价方式严把课程教学质量,形成了过程性与终结性,多元主体和复合方式相结合的评价体系,体现了课程的挑战度。

由此,在“认知”和“求证”阶段,实现“三个转变”:①满堂灌的“单声道”向互动式“双声道”转变;②“以教师中心”向“以学生中心”转变;③“单纯知识传递”向“全面素质培养”转变。

(二) “三个驱动”解决学生全面创新“源动力”问题

针对“一轴四段七节点”的“专业竞赛”“学术研究”“科研项目”“企业实习”“毕业设计”节点,通过“项目”驱动学生“跨年级、自主、合作”参加专业相关的一系列理论和实践创新活动,将项目管理思想和方法应用于学生创新能力培养全过程,使学生“心(团队合作)、脑(项目管理)、手(专业技能)、口(口头交流)、眼(文档阅处)”得到全方位、系统性训练,从而打牢理论基础,强化实践技能,开拓创新思维,为学生全面创新提供“源动力”。

1)学术论文驱动:以校内外开放基金学术课题申请契机,以公开发表学术论文为目标,鼓励学生自主组建团队开展学术研究,通过“文献理论综述→发掘科学问题→提出解决方案→尝试解决问题→撰写总结论文”,系统提升学生理论创新能力。

2)专业竞赛驱动:鼓励学生自主组队参与全国大学生GIS应用技能大赛、易智瑞杯大学生GIS软件开发竞赛等多个GIS专业竞赛,与国内其他高校学生同台竞争,变个体学习为集体学习,通过“数据采集→需求分析→理论建模→系统设计→软件编码→测试维护→文档撰写”,增强团队精神,全面锻炼学生实践创新能力。