小故事大作用:高校心理健康教育课的教学微实验

作者: 阎晓军 迟莹莹

摘 要:采用不相等实验组对照组前后测实验设计,对某高校同年级同专业两个平行班学生进行教学微实验研究,考察融入中华经典故事的教学模式在高校心理健康教育课情绪管理专题教学中的应用效果。结果表明,相比于传统内容的教学模式,学生在融入中华经典故事的教学模式下的学习效果更好,而且学生对这种教学模式的教学效果满意度较高。说明融入中华经典故事的教学模式在高校心理健康教育课中有较好的教学效果。

关键词:大学生;心理健康教育课;中华经典故事;微实验;教学模式

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)15-0169-04

Abstract: Using the pre-test and post-test design of unequal experimental group and control group, the teaching micro-experiment was carried out on two parallel classes of the same grade and major in a university in order to investigate the application effect of the teaching mode integrating Chinese classic stories into the topic of emotion management teaching of college mental health education curriculum. The results show that compared with the teaching mode of traditional content, the teaching mode integrating Chinese classic stories has better teaching effect. Moreover, students are highly satisfied with the teaching effect of this teaching mode. It suggests that the teaching mode integrating Chinese classic stories has a good teaching effect in the topic of emotion management of college mental health education curriculum.

Keywords: college students; mental health education curriculum; Chinese classic stories; micro-experiment; teaching mode

高校心理健康教育课是集知识传授、心理体验与行为训练为一体的公共课程[1],是高校对大学生进行心理健康教育的主渠道。高校心理健康教育课的开设促进了大学生心理素质的提高,在培育大学生自尊自信、理性平和、积极向上的健康心态上发挥了重要作用。个体的心理健康总是赋予其文化的内涵,不存在脱离特定文化意味的纯粹心理健康。当前不少大学生出现的心理困惑,既非躯体疾病,也非纯粹心理问题,而是空心病等价值层面的问题[2]。但是,目前高校心理健康教育课的教学内容偏向于心理学化,仅采用西方个人主义建构的心理健康内容,缺乏中国传统文化根基,无法从根本上满足“00”后大学生的心理服务需求,也不能切实帮助学生解决深层次的心理问题,亟需植根中华优秀传统文化对课堂教学内容进行改革,解决大学生日益增长的心理健康需要与发展不平衡、不充分的矛盾。

中国传统文化中蕴含丰富的心理健康教育的内涵[3],尤其是与心理相关的中华优秀传统文化中的经典故事是浸润学生心理健康教育的一剂良药。通过中华优秀传统文化中的经典故事,学生感受到祖国优秀传统文化中所蕴含的丰富心理健康教育的理念、知识和适用技能,尤其是可以从中领悟到心理健康教育知识、技能背后的深层文化心理和做人道理。中华优秀传统文化中修身养性等丰富的心理健康教育思想可以有效助力新时代大学生的心理健康教育,帮助学生消除其内心深处的症结,在面对逆境和挫折时,可以借助中华传统文化中的大智慧、大境界加以应对[4]。因此,将中华经典故事融入高校心理健康教育课将会发挥重要作用。不仅能够夯实教学内容,传递正确的价值观。而且能够有效激发学生的学习动机和兴趣,促进学生掌握和运用心理健康教育知识。

本学期心理健康教育课共32课时,分概论、人格发展、情绪管理、自我意识、人际交往、性心理及恋爱心理、学习心理和压力管理与生命教育八个专题,每个专题教学时间为4课时。本研究选取情绪管理专题,探索中华经典故事融入心理健康教育课的应用效果。

一 对象与方法

(一) 对象

本研究选取某大学心理健康教育公共必修课的同年级同专业的两个平行班为研究对象,课程开始阶段将两个班级随机分配为实验班和对照班。总体273人,其中男女生分别为131人、142人。实验班141人,其中男女生分别为63人,78人,平均年龄为18.72±0.70岁;对照班132人,其中男女生分别为68人、64人,平均年龄为18.89±0.78岁。

(二) 方法

采用不相等实验班对照班前后测实验研究设计。实验班将中华经典故事融入教学内容,在课堂中通过教师精讲、设置问题和学生小组合作学习的方式授课;对照班由同一教师讲授传统教材中的教学内容,课堂主要以教师讲授为主,课堂互动较少。实验班和对照班学生都经历了1周4课时的同一位教师的情绪管理专题教学,并且享有相似授课环境、学习环境和生活环境。实验班和对照班均采用自编的情绪管理专题随堂练习进行前测和后测来评估教学效果,实验班采用自编的情绪管理专题教学效果反馈问卷进行教学满意度评价。

自编的情绪管理专题随堂练习由20道题目构成,包括9道单选题、6道多选题和5道判断题。其中15道题为陈述性知识题目,主要考察学生对该专题基本概念和基本理论的掌握情况;5道题为程序性知识题目,主要考察学生应用情绪知识和技能解决现实生活中案例的情况。

自编的情绪管理专题教学效果反馈问卷由10道题目构成,其中9道为封闭性问题,包括生生互动、师生互动、时间分配、教学设计、能力提升和教学效果六个维度。采用Likert自评5点量表法,从“不满意”到“很满意”分别记为1—5分,其中不满意记为1分,一般满意记为2分,比较满意记为3分,满意记为4分,很满意记为5分。1道为开放性问题,主要考察学生在该专题学习中的收获情况。

(三) 实验程序

1 实验班教学实施过程

首先,遵循结果导向理念,在教学之初,教师明确说明情绪管理专题的教学目标,学生知晓并明确要达到的学习目标,即学生能够从专业角度了解自己的情绪特征,而且可以分析和解决一般性的情绪问题。其次,引入中华优秀传统文化中的经典故事“触龙说赵太后”作为情绪管理专题学习的案例。教师围绕案例提出具体问题,以问题为导向,引导和组织学生充分运用所掌握知识,通过自主探究和小组合作共同解决设置的问题。

具体教学环节主要包括前测、教师精讲、分组、小组讨论、小组评价、全班知识分享、总结、后测和教学效果评价。

前测,在第一课时上课之初,学生在学习通平台做自编的情绪管理专题随堂练习。教师精讲,教师根据学生前测结果,适时调整教学重难点内容,精讲本专题内容框架。分组,教师对学生进行随机分组,每组5~6人。小组讨论,教师引导学生通过自主探索和小组合作学习方式阅读分析中华经典故事案例“触龙说赵太后”。小组评价,采用学生自评、组内互评、组间互评和教师评价的多元评价方式。全班知识共享,教师选择1~2个优秀小组展示对故事案例的讨论结果。总结,教师对小组讨论结果进行点评并总结讨论的主题;后测,在第四课时下课之前,学生再次在线做自编的情绪管理专题随堂练习。教学效果评价,学生在线做自编的情绪管理专题教学效果反馈问卷。

2 对照班教学实施过程

对照班与实验班课时相等,其具体教学环节主要包括前测、教师讲授和后测。前测,在第一课时上课之初,学生在学习通平台做自编的情绪管理专题随堂练习。教师讲授,教师讲授传统教材中的教学内容。后测,在第四课时下课之前,学生再次在线做自编的情绪管理专题随堂练习。

(四) 数据分析

采用SPSS 26.0软件进行数据的录入和分析。定量数据使用x±s表示,实验班和对照班组间比较采用独立样本t检验,p<0.05为差异有统计学意义。

二 结果

(一) 实验班与对照班前后测成绩比较

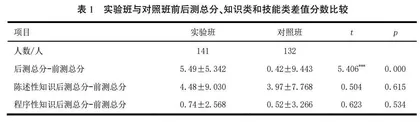

实验班与对照班前后测总分、知识类和技能类差值分数见表1。

从表1来看,对实验班和对照班后测与前测差值进行独立样本t检验。结果显示:与对照班相比,实验班后测与前测总分差值更大,t=5.406,p<0.000。表明相比于传统内容的教学模式,学生在融入中华经典故事的教学模式下学习效果更好。实验班与对照班比较,陈述性和程序性知识的前后测差值均没有统计学差异。表明学生在两种教学模式下,对陈述性知识和程序性知识的单独学习效果相似。

(二) 实验班教学效果评价

实验班的教学效果评价分数见表2。

从表2的结果来看,学生总体满意度平均分数为3.52,处于比较满意的水平。六个维度的满意度分数由高到低依次为:生生互动、教学效果、师生互动、时间分配、能力提升和教学设计。六个维度的满意度平均分数均处于比较满意水平。表明学生对融入中华经典故事的教学模式的教学效果是比较满意的。

(三) 教学效果反馈问卷中开放性问题项目的调查结果

对于教学效果反馈问卷中的开放性问题项目,实验班绝大多数学生(131人,占93%)反馈自己在情绪管理专题上有收获,部分学生(10人,占7%)表示收获不大或无收获。学生反馈的收获主要表现在:一是学习和拓展了情绪相关知识,如“我学习了很多专业知识,更加了解了自己,包括自己的情绪、行为成因等,收获颇丰。”二是掌握了情绪管理技能,如“学会了控制自己,学会了情绪管理,遇事不冲动,为人要和善。”三是学会反思自己平时的情绪,如“知道了家庭中情绪对父母健康的影响,自己以后将会更加注意控制自己的情绪。”表明学生在融入中华经典故事的教学模式下有较大收获。

三 讨论

本研究采用不相等实验组对照组前后测实验设计,考察融入中华经典故事的教学模式在高校心理健康教育课情绪管理专题教学中的应用效果。结果发现,相比于传统内容的教学模式,学生在融入中华经典故事的教学模式下,后测与前测的总分差值更大,表明学生在这种教学模式下学习效果更好。结果还发现,学生对这种教学模式的教学效果满意度处于比较满意水平,并且在该教学模式下有较大收获。

(一) 融入中华经典故事的教学模式,提升学生掌握和运用心理健康知识水平

从学生的认知规律来看,在学习心理健康相关知识和技能过程中,将价值、理论和技能浸润在故事中更能引发学生的学习兴趣。学生对心理健康知识和技能的有效学习,需要学生入脑入心。学生在学习过程中,能够体验到心理健康教育教学内容的价值才能进行深度学习。通过结合中华优秀传统文化中的经典故事案例的学习,使得心理健康教育的核心概念和理论展现出鲜活的中国特色,可以带给学生更多的中国智慧来应对心理困惑。如在情绪管理专题中选取的一个中华优秀传统文化中的经典故事就是“触龙说赵太后”。不仅能够形象生动地阐释情绪的各种分类以及情绪ABC理论的内涵,更重要的是让学生领悟到“触龙”情绪管理和压力应对技能。因此,学生在融入中华经典故事的教学模式下,对知识和技能的学习效果更好。