物理化学课程思政教学在应用型本科院校中的探索与实践

作者: 胡荣 刘玉荣 郭朝中 雷宇 韩涛 廖文利

摘 要:课程思政是当前落实高校立德树人的重要任务。该文以应用型本科高校材料类专业物理化学课程为探索和实践对象,以目标导向、学生中心和产出导向为课程思政的出发点,在专业知识讲授的过程中融入祖国传统文化、我国著名科学家事迹与贡献及马克思主义哲学世界观和方法论,以增强大学生的爱国情怀,提升学生的学习能力和解决实际问题的能力,最终实现三全育人的目标。

关键词:物理化学;应用型本科院校;材料类专业;课程思政;探索与实践

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)15-0173-04

Abstract: At present, course ideological and political education is an important task for morality education in colleges and universities. In this paper, Physical Chemistry in materials specialty of application-oriented university was employed as the practice object, and the goal orientation, student-centered and output orientation were considered as the starting point of ideological and political education. The traditional culture of the motherland, the deeds and contributions of famous scientists, as well as the world outlook and methodology of Marxist philosophy were integrated with professional knowledge during the process of teaching. The aim is enhancement students' patriotism, and improvement the ability of learning and solving practical problem. Finally, the goals for students educating in the whole process and all-round are realized.

Keywords: Physical Chemistry; application-oriented university; materials specialty; course ideology and politics; exploration and practice

课程思政建设是全面落实立德树人的根本任务,是培养合格社会主义事业接班人的重要保障。自习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话[1]和教育部印发关于《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知以来[2],全国各教育主管部门和高校积极响应,多角度、多层次、有序地展开工作。在高校层面,主要是制定课程思政建设的实施方案、强化思政建设的制度保障、提升教学主体的思想认知、组织对教师群体的培训、交流与展示等。在教师层面,针对所教课程的特点,积极挖掘思政元素、探索合理的教学形式将其融入课堂教学,让学生在收获知识的同时,又能感受到我们国家的文化自信、制度自信和家国情怀。课程思政与专业知识双向融合的教与学是当前培养合格大学生的重要途径。

一 课程思政在物理化学教学中的重要性

物理化学是研究物质化学变化与物理内涵之间相互联系的一门学科,并应用相关的物理手段或数学方法找到物质化学运动过程中最具有普遍性、本质性的规律[3-5]。本科物理化学所涉及到的教学内容主要包括化学反应的方向及限度的问题、化学反应的速率、反应机理的问题及物质结构与其性质间关联的问题。掌握好这几方面的知识,才能使学生从本质上理解物质间的化学运动,更为清晰地认识化学现象;才能更加深刻、系统地掌握化学知识。材料类、化学类、环境类和生化类专业的学生均涉及到化学基础课程的学习。因而做好物理化学课程的教学对这些专业的学生具有重要意义。为认真落实高校立德树人的根本任务,教师在教学过程中通过挖掘思政元素,并将其植入专业知识教学就显得尤为重要。

重庆文理学院(以下简称“我校”)在材料方面开设了材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程和材料成型及控制工程四个专业,旨在培养新材料、半导体、显示、能源、建材、包装、汽车和电子电器等行业的高素质应用型专门人才。因而,我校材料类专业开设了物理化学这门课程。根据我校及专业的特点,选择印永嘉、奚正楷和张树永等教授等所编著的《物理化学简明教程(第四版)》为教材。课程内容涉及热力学三大定律、化学势、相平衡、化学反应平衡、电化学、化学反应动力学、表面现象和分散系统等方面[6]。通过课程的学习使学生理解化学变化过程中的基本规律,并利用这些规律解决实际问题。但是,教师在教学过程发现学生对此门课程的学习热情和学习效果均不是很理想,原因大致有如下几点:①对课程认知不足,尤其是课程在本专业的地位认识不足,认识不到其在生产与生活中有何具体应用;②内容多为19世纪至20世纪70年代所产生的知识和规律,且多为国外科学家所归纳总结,物理化学教学内容较为基础,少有最新的知识引入课堂,不能引起学生的兴趣。③课程中涉及到一些公式的推导、一些模型和理论的理解难度大,学生不能快速掌握。基于这些问题,教师有责任和义务加以解决。课程思政建设(目标导向、学生中心和产出导向)为解决这些问题提供了明确的指导方向,即通过教师合理的课程思政设计,使学生成为学习和实践的主体,通过课程思政摆正学生的世界观、人生观和价值观,并能够用科学的思维模式和方法分析并解决问题,从而实现立德树人。

二 物理化学课程的思政教学探索与实践

针对上述几个问题,需做好如下思政课程设计[7-9]:

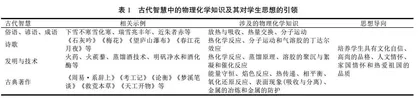

1)针对学生对课程认识不足,无法有效感知其在生产、生活中应用的问题。可将中国传统文化、劳动人民智慧与物理化学知识相联系,培养学生的文化自信。例如,在讲授热力学时,就可以将一些古代智慧(俗语、谚语、成语、诗词和古典科学著作)与课程专业知识相结合讲解。如“下雪不寒雪化寒”与物理化学中的放热、吸收过程联系起来讲解;“瑞雪兆丰年”与“系统与环境”间的热量交换联系起来;“酒香不怕巷子深”和“近朱者赤”等与分子的扩散运动联系起来,并以此为切入点引导学生思想积极健康向上。将明代著名政治家、军事家于谦的诗——《石灰吟》(千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。)与热化学反应的相关知识点联系起来,以此鼓励学生不怕艰难、敢于奉献,具有忠诚、清白的品格。在讲授多相平衡时,可以将我国古代优良的酿酒技术与相变化过程中的知识融合讲解。在讲解电化学反应时,可以将北宋科学家沈括《梦溪笔谈》的一些发现引入教学,如他最早发现了不同金属间存在活性差异,并利用这一发现开发了金属置换反应。通过将这些课程思政元素在教学过程中的融入使同学们可以感受到我们文化的源远流长、祖国的伟大和民族的自豪。表1为有关我国古代智慧融入物理化学课程及其对学生思想的引领。

2)针对物理化学教学内容较为传统,少有新知识引入的问题。教学过程中还应适当补充了近几十年以来物理化学在基础理论、知识和实验技术等方面的新发展,尤其是要介绍国人在物理化学学科发展过程中的重要贡献。例如在讲解电化学章节时,结合教学大纲内容的基础,补充讲解当前热门研究领域——锂离子电池,讲解它的工作机理、发展历程、电极材料、结构表征与性能测试等,同时介绍我国科学家(如陈立泉院士、李长明院士等)和企业(宁德时代、比亚迪等)在锂离子电池发展过程中作出的重要贡献;在讲解化学反应动力学时,会补充讲解激光技术对物理化学研究过程的推动作用,如飞秒/纳秒时间分辨吸收光谱技术、时间分辨荧光技术在生物系统(植物、藻类的光合作用等)、在能源领域(有机、无机太阳能电池等)、在食品卫生领域(抗氧化自由基等)的研究现状与应用,并介绍我国科学家(如张存浩院士、蒋丽金院士、杨学明院士和匡廷云院士等)对此领域的重要贡献;在讲解物质表界面现象时,会从当前的研究热点——纳米科学与纳米材料入手,以阐述各种材料(陶瓷、塑料、金属和胶体等)表界面的特性和应用领域,并介绍傅鹰教授等在此领域对物理化学所作出的贡献。通过对传统物化知识、新知识、新技术和科学家事迹的融合讲解,充分拓展学生视野,激发他们发奋图强、追求真理的精神和报国热情。

教学案例一:将先进现代实验技术以及知识更新引入课堂教学。

学生在学习化学反应动力学知识时,教师会为学生讲解化学反应速率的实验测试方法。其测试的原理就是测定反应物(或产物)浓度随时间的变化(dc/dt),并用浓度c对时间t作出动力学曲线图。因而宏观上确定反应物种的浓度是确定反应动力学的关键。传统的浓度确定方式有化学法与物理法,这两种测试方法都有其优点与缺点。比如物理法优点在于方便迅速、可连续测定,缺点在于浓度值是基于间接关系(压力、旋光度、光谱和电导等)求得,受到副反应、杂质和仪器灵敏度等的影响较大。为此,教师在教学过程中引入了目前较为先进的化学反应测试技术——飞秒时间分辨光谱技术。介绍内容涉及飞秒化学技术的起源、发展历程、测试与工作原理、应用领域和技术优势等。运用此技术可以观测化学反应在飞秒时域的过程,可以像看慢镜头一样观察化学过程中原子、分子的转变状态,甚至能够捕捉到化学反应过程历程中间过渡态物种的生成与演变,可以说飞秒时间分辨光谱技术是提升传统物理法测定反应物(产物)浓度准确度的有力保障。在新技术的讲解过程中,教师还会着重介绍我国主要科研机构、人物在化学反应动力学领域所作出的原创性贡献。如张存浩院士在20世纪70年代就开启了中国化学激光领域的研究,研制出中国第一台氟化氢(氘)化学激光器,为我国的激光化学事业奠定了基础。他在分子激发态光谱、分子碰撞传能动力学领域取得了诸多原创性理论成果,首次观察到分子碰撞传能过程中存在量子干涉效应,并证实其本质为物质波干涉,他的研究为物理化学学科的发展作出了重要贡献。

3)物理化学课程涉及大量的经典理论、定律、模型、假定(如热力学三大定律、基尔霍夫定律、卡诺定理、麦克斯韦关系式、相律、电解质溶液理论、离子氛模型、双电层结构模型、Langmuir气固吸附理论和阿累尼乌斯公式等)和解决实际问题的方法(如稳态近似法、反应级数测定法、平衡常数计算/测定法和复合反应近似处理法等)。这些理论、定律、方法一般都有一些数学公式的推导和演变,它们看似复杂难以理解,但实际上都是基于一些最简单、最基础的模型或假定(如理想气体、标准氢电极、可逆电池和碰撞理论)发展而来,提出这些模型的科学前辈对自然规律的研究态度和思路是与马克思主义哲学世界观和方法论不谋而合的[10]。因此,在教学过程中积极引导学生在学习经典物理化学知识的同时,用马克思唯物主义和辩证法武装头脑,提升学生的理解能力和学习能力,潜移默化地影响学生的人生观和价值观,培养他们解决实际问题的能力。

4)除课堂环节融入课程思政元素外,课外作业导入思政内容也是非常重要的。作业的形式可以文献调研报告(如我国在某领域的研究与发展现状)、创新性实验与实践(如参与教师课题,利用所学的物理化学知识分析与解决实际问题)、专题式小论文(如溶胶的形成原理、制备方法、应用领域及我国科学家在此领域的贡献)等方式布置于学生。学生可以通过自由选择思政作业类型和自由组队完成。学生在完成作业的过程中,既了解了学科知识、增强了学习能力,又以自我为主体地融入到爱国主义教育。具体的教学案例过程如下。

课外教学案例二:关于课后完成文献调研报告的教与学过程。