思政视域下自动控制原理课程教学改革研究

作者: 张冬妍 郑纲 王金聪 朱良宽 胡峻峰

摘 要:课程思政是高校落实立德树人的必行举措,是深化教育教学改革的法宝,自动控制原理是自动化及相关专业的核心必修课程,这二者的有机融合使课程教学内容、实施方法、考核评价的多维度改革研究与实践有更具体深入的落脚点。从设定OBE理念下的课程目标入手,将思政元素微观植入,从宏观、细观、微观多尺度融合进行课程实施,使课程的价值塑造、知识传授、能力培养三位一体目标更全面落实,从而最大程度实现全方位育人。

关键词:课程思政;自动控制原理;课程教学改革;多尺度;OBE理念

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)17-0026-04

Abstract: Ideological and political curriculum is a necessary measure for colleges and universities to implement morality and cultivate people, and a magic weapon for deepening education and teaching reform. Automatic Control Principle is the core compulsory course of automation and related majors. The organic integration of the two makes the research and practice of multi-dimensional reform of course teaching content, implementation method and assessment and evaluation have a more concrete and in-depth foothold. Starting from setting the curriculum objectives under the OBE concept, the ideological and political elements are implanted microscopically, and the curriculum is implemented from the macro, meso and micro multi-scale, which makes the value building, knowledge imparting and ability training of the curriculum be carried out more comprehensively, so as to maximize the realization of all-round education.

Keywords: ideology and politics curriculum; Automatic Control Principle; curriculum teaching reform; multi-scale; OBE concept

大学教育的目标不仅在于传授知识和培养能力,更重要的是帮助学生树立正确的价值观、人生观。课程,尤其是专业课程,作为人才培养的核心要素,虽然面对的是教育的微观问题,但解决的却是教育最根本的问题[1]。2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。[2]”2018年,习近平总书记在全国教育大会上指出,“要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域”[3]。2019年,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上指出,“要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人。[4]”由此,在当前的世界复杂大背景下,对大学生理想信念的培养、价值的引领,亟需融合、发挥各专业学科的优势,提升专业课程内涵和质量,给知识和能力赋予正确的价值观取向,从而实现高质量的人才培养。

一 思政视域下自动控制原理课程改革的必要性和目标

随着科技的发展,自动控制系统在国防、航空、航天、工业和通信等各个方面都已成为不可或缺的重要组成部分,极大地提高了社会劳动生产率,改善了人们的生活水平[5]。控制理论的核心研究对象就是自动控制系统。自动控制原理是自动化及其相关专业的核心必修课,在专业学习中占据举足轻重的重要位置,起到承上启下的重要作用。通过本课程的学习,可奠定学生在控制理论与应用方面的扎实基础,为学习后继的专业课程、进行科研及工作等做必要的理论铺垫。但本课程体系庞大,逻辑性强,对数学、物理等知识基础要求高,内容抽象,难于理解。因课程具有内容纵深面大,与实际联系密切,源于实际、高于实际又要回归实际的特点,使本课程的教学能有效引领学生掌握多种方法手段,并灵活运用于实际控制问题的解决成为教学关键点和难点。为此,课程组依据专业发展定位和毕业要求,基于成果为导向(OBE)的理念,融合思政元素,提出了价值塑造、知识传授、能力培养三位一体的课程目标。

(一) 知识目标

1)掌握运用数学、自然科学知识和控制理论基础知识建立控制系统的数学模型并能正确求解的方法。

2)理解自动控制系统的基本概念及原理,从数学、自然科学和控制理论的认知角度对控制工程问题的解决方案进行分析。

3)掌握控制系统的分析思路和方法,对控制工程领域涉及的控制系统的特征和工作状态进行正确的描述和表达。

(二) 能力目标

1)能够运用控制理论的分析方法,对控制工程问题进行性能评价,并给出有效结论。

2)能够针对复杂控制工程的要求和特性,基于控制系统数学模型进行系统参数计算,确定系统控制方案并进行工程意识下的相应设计。

3)能够基于控制基本原理,对自动控制系统等复杂工程问题进行实验验证和实验设计。

4)能够基于控制系统研究的基本方法,对控制系统的相关实验结果进行分析,并获取有效结论。

5)能够应用专业软件,以工程问题的认知角度,进行复杂控制工程问题的建模与仿真,并理解其局限性。

(三) 素质目标

通过对控制理论基本知识的理解和运用,在解决控制工程问题的过程中培养学生的家国情怀、严谨求实的科学精神和职业责任感。

二 融合思政元素的教学内容的改革

对于理论性、逻辑性都很强的自动控制原理课程而言,思路的引领、脉络的捋顺,对于学生的知识掌握显得尤为重要。为此,结合课程知识点,采取“两个中心、三个学习空间”的教学模式,即“教师”和“学生”为中心,开发“自主学习空间”“有意义接受学习空间”“翻转学习空间”,将教师主导和学生认知主体充分结合,同时融合实验、设计等环节,构筑课程的有机共同体,有效达到课程目标。

(一) 课程理论知识内容的优化

控制理论知识是以系统的理念为引领,以模型为基础,展开系统稳准快的分析,从而实现工程实际问题中的系统设计的解决。为此,教学中,突出自动控制原理中的数学抽象(数学建模)、性能分析(包括稳态分析和动态分析)、综合校正(性能不满足要求时)三个主线要点的课堂讲授内容的实践,将思政意识融入主体内容适合环节中,以核心价值观和工程伦理的认识讲授工程内容的实现原则和方法。即在课程理论内容改革实践的过程中,注重主线引领和副线案例的贯穿,比如,学习之初,从人能完成的各项动作行为功能的例子开始,让学生从很具体的感性化认知逐步接受控制思想,从而引申工程实例分析,给出诸如木材干燥过程如何控制,宏观上如何设计这样一个控制系统;同理,苗圃大棚的温度控制如何实现,如何反馈,使学生对无生命的空洞理论逐步消除陌生感,逐步激发学习兴趣,从能听得懂、能理解得到的知识传授开始,逐步熟悉反馈控制理论的术语和基本概念,对后续学习产生好奇心,努力想知道后续到底还能学到什么知识,怎么解决的这些问题,在什么情况下采取什么方法。将基于系统模型的系统稳准快分析贯穿始终,对于一个给定输入究竟如何得到期望的输出的问题逐步展开深入研究。如此,既强化重难点知识的理解,又强化方法的实用性,即使学生逐步掌握不同方法手段的灵活运用以有效解决问题,在整个学习过程中始终明确研究思路和要点,从而具备对知识的拓展和延伸能力。

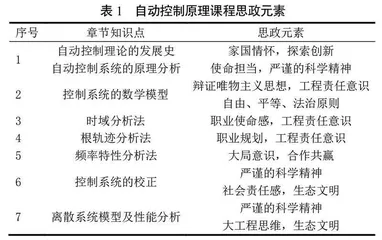

自动控制原理课程在实施过程中注重挖掘内容关联度大的思政元素。自动控制原理课程思政元素见表1。

在控制理论发展史的授课中,引出“中国自动化控制之父”“两弹一星”“中国航天之父”的钱学森事迹,讲述他的五年归国路、十年造两弹的经历,让学生们感受他的“国为重、家为轻,科学最重、名利最轻”,共情于他的报效祖国的爱国情怀、攻坚克难和创新精神;同时,由当前的神舟十三号载人飞船成功返航、神舟十四号的成功升空,让学生们从祖国科技高速发展的荣誉感中培养家国情怀。从航天员为了祖国航天事业的发展,为了空间站工作的高效开展,十几年如一日地坚持刻苦学习、适应训练,引导学生培养刻苦勤奋的精神、为理想坚持奋斗的精神。从而激励学生自觉融入到实现中华民族伟大复兴的中国梦的奋斗征程中,实现自己的人生价值,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

比如,控制系统数学模型的建立,充分理解其定义是对自动控制系统的本质特征的描述,是系统输入输出关系的数学表达,由此引导学生明确两个认识:其一,系统模型是对其本质特征的抽象,那就要求其数学模型要具有科学性,能真实地反映实际系统;其二,模型的建立是为了辅助对系统的分析或设计,要面向实际研究和搭建系统的需求,所以要考虑其合理性,即能否在实际中找到与其相匹配的实际器件。然而,还要看到,这两点往往是存在矛盾关系的,为了更准确地表达系统特性,建立的模型可能更复杂,这就影响了实际的应用;如果为了更有效地实际应用,建立的模型往往要考虑的是如何在一定的约束条件下进行简化。综合以上认识,引导学生要以辩证唯物主义的思想看待问题,在矛盾中找平衡,使其综合层面上符合对系统的研究需求。同时,为了培养学生充分地掌握不同系统研究方法的应用,会介绍多种面向不同分析法的数学模型形式,当多个模型面向同一个对象的描述时,让学生理解这些模型一致性的前提下,不同的模型形式之间是可以互相转换的,那么从中引导学生对于自由平等法制的理解,同一问题可以有多种不同的解决方法,但约束是前提。

(二) 课程实验内容的改革

课程组研发了利用自主开发的基于实验板、仿真软件的虚实结合式自动控制原理综合实验平台,从知识理解、仿真工具使用、动手实践,多角度强化教学内容的学生内化水平。实验内容设计了包括典型环节的特性研究、二阶系统的稳定性和时域响应分析、系统的频率特性及系统校正四个虚实结合方式的综合实验,将原理性的验证、面包板形式的实际插线接电路、仿真软件的辅助分析测试三方面实施环节相结合。由学生小组自行根据原理图设计电路,并实际插线、查找故障,通过面包板与仿真软件的连接,采集仿真结果和实际结果数据。此过程既能锻炼学生实际设计实验和操作实验能力,又能在搭建电路、验证结果的过程中培养其严谨的科学精神和严肃的工程责任意识。同时,实验中的基于MATLAB软件的系统仿真研究,使学生结合自己设计的实际实验系统,直观认识、熟练仿真工具的使用,并在实践的过程中体会理论、仿真、实际之间的关联关系和辩证性,理解仿真工具分析问题的优势和局限性,培养严谨的科学精神和辩证的责任意识。