高校生物类通识教育课程中立德树人的探索与实践

作者: 顾宁 李燕杰 孙小童 韩放 张凤伟 吴琼 宋金柱 聂桓

摘 要:教育强则国家强,人才兴则民族兴。高校作为人才培养的重要阵地,必须要落实立德树人的根本任务,抓好课程思政建设。近年来,随着生命科学的发展,国内多所高校均在校内开设生物类通识教育课程。生物学科多元丰富的教学内容是进行课程思政的良好载体,在推进课程思政建设方面具有天然优势。基于此,该文以哈尔滨工业大学面向本科生开设的创新型生物类通识教育课程生命科学基础与应用为例,分享其教学内容与思政元素的融合案例,梳理课堂开展课程思政的教学路径和方法,以期为高等学校开展生物类通识课程的思政教学改革提供有益参考。

关键词:生命科学;通识教育;课程思政;教学改革;思政元素

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)17-0030-05

Abstract: If education prospers, the country will prosper. If education is strong, the country will be strong. As an important position of personnel training, colleges and universities must carry out the fundamental task of moral cultivation and pay attention to the construction of curriculum ideological and political construction. In recent years, with the development of life science, many colleges and universities in China have set up biology general education courses. The diverse and rich teaching content of biology is a good carrier of curriculum ideological and political construction, which has natural advantages in promoting curriculum ideological and political construction. Based on this, this paper takes "The Foundation and Application of Life Science", an innovative general education course for undergraduates in Harbin Institute of Technology, as an example. The case of integration of teaching content and ideological and political elements in the course is shared. In addition, the teaching methods of curriculum ideological and political education are sorted out. The purpose is to provide useful reference for the reform of ideological and political teaching of biology general courses in colleges and universities.

Keywords: life science; general education; ideological and political education; teaching reform; ideological and political elements

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中指出,未来属于青年,希望寄予青年。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。高校学生作为青年群体的重要组成部分,其教育问题关系着国家和民族的未来,也关系着党和国家事业的兴衰成败[1]。由此可见,高校的人才培养应是育人和育才相统一的过程。高校中的专业课程教学既是学生培养的必要环节,更是思想政治教育的重要阵地。在高校课堂全面推进课程思政,促进学生树立正确的世界观、人生观、价值观,才是高校人才培养的应有之义[2]。

21世纪是生命科学发展的大时代,人类生存发展所面临的许多重大问题都与生命科学密切相关。近年来,国内多所高校都面向非生物学专业学生开设了生命科学类通识教育课,这对各高校促进学生全面发展、培养复合型人才起到了积极作用[3]。

一 生物类通识教育课程思政改革的思考

(一) 生物类通识教育课程思政的优势分析

在传统的专业课程教学中,单纯的理论知识平铺直叙存在着过于枯燥的缺陷,学生们也存在着专业学习的成绩压力。通识教育以拓宽知识面、健全人格、增加学生社会责任为根本目的,学生在学习过程中能够以更放松的心态、更集中的注意力来面对,这是通识教育课程的天然优势。生物学科中的内容普遍贴近生活,本身就有着很强的包容度。即使是生物学知识再薄弱的学生也很容易在其中找到共鸣点。教师在生物类通识教育的课堂中,可以采用大量的实例“以事说课”,在一个个生动的故事中进行知识的传授,打破传统课程以理论为主的局限。此外,生物学科的教学内容与生活及社会热点问题联系密切,很容易激发非生物专业学生的兴趣。因此,在生物类通识教育课程中以相关实例为载体进行课程思政教育是具有一定优势的。

(二) 开发创新型生物类通识教育课程——生命科学基础与应用

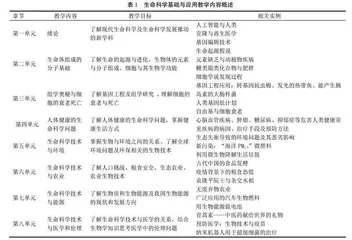

鉴于选学生物类通识课程的大多数学生生物学基础知识储备有限,哈尔滨工业大学开设了生命科学基础与应用这一创新型通识教育课程。课程中的基本知识理论主要参考了张惟杰主编的、高等教育出版社出版的第三版《生命科学导论》[4]。笔者在保持学科基本构架的基础上对原教材中的主要内容进行了筛选和整合,又与时代发展的热点问题有机融合,形成了易于非生物学专业学生适应、启发性强、科普性强的新型课程。课程内容主要围绕健康、环境、农业、能源与医学等热点话题,共含有八个单元,每个单元增添了大量相关实例,共计16个学时。主要内容见表1。

二 生物类通识教育课程中思政元素的融合案例

在生物类通识教育课程思政实践中,教师应避免课程思政过于“生硬”。可从具体事例中提取思政元素,激发学生的内心认同,起到润物无声的教学效果[5]。教师可在课堂中借用生物学家的人物事迹、生物技术应用现状等巧妙地设计思政教学的切入点,实现思政元素与教学内容的自然融合。下面列举了几个思政元素融合的案例。

(一) 树立生命科学观念,加强伦理道德教育

生命观念是生物学科特有的基本学科素养,生物学发展带来的基因编辑、器官移植、克隆等技术为现代医学提供了极大的帮助。然而,如何在尊重生命的前提下把握这些技术的应用?进行科学研究的过程中应该以什么作为主要的目的?对伦理案例由浅及深的分析是引入生命观念、加强伦理道德教育的重要手段。例如,笔者在绪论中以克隆羊多莉案例引入,为学生介绍克隆技术的基本过程及发展状况,然后向学生介绍治疗性克隆。与违背伦理道德的生殖性克隆相比,治疗性克隆以治疗疾病为目的,将克隆得到的胚胎干细胞诱导分化以取代因疾病受损的组织。因此,我国政府是反对生殖性克隆、支持治疗性克隆的。通过这样的引导讲解带学生寻求科学利益与人类尊严之间的平衡,让学生明白科学技术能够做到的,不一定就是应该做的,只有尊重生命、合乎伦理的动机和目的才能更好地维护和促进人类发展。

(二) 厚植家国情怀,激发报国信念

爱国主义是中华民族精神的核心,新时代的青年学生必须要有一颗爱国之心和一份报效祖国的信念,用信念指导实践、引领自我发展。在生命科学与农业发展的课程中,袁隆平院士利用遗传学生物技术培育“杂交水稻”便是爱国主义精神的具体表现,袁老一生的奉献让稻谷成为了中国粮仓的压舱石。此外,预防医学中重要的武器“疫苗”在我国抗击新型冠状病毒感染疫情、稳定民心过程中发挥了不可替代的作用。疫苗是免疫学中的重要模块,也是生物类通识教育课程中重要的教学内容。教师在介绍疫苗的基本知识后,可结合当下的新冠感染疫情向学生们介绍国际上新冠疫苗的类型。谈及其中腺病毒疫苗的研发,则离不开陈薇院士的倾情奉献。借用袁隆平院士和陈薇院士的事例可以向学生们说明:一个人的事业选择若能符合国家的需要,那么其个人价值将会成倍增大。而作为国家栋梁的同学们也应怀有一颗爱国之心、一份报国信念,通过自身所学的专业知识报效祖国,在国家需要的地方绽放自己的光彩。

(三) 启发生态文明建设意识,守望绿水青山

2019年习近平总书记在北京世界园艺博览会开幕致辞中提到:建设美丽家园是人类的共同梦想。在生态环境挑战面前,人类是一个命运共同体,一荣俱荣,一损俱损。恶劣的气候、严重的水污染、土壤污染和大气污染等严峻的生态问题事实上都离不开生物的物质循环和能量流动。为了解决这些问题,我国积极地利用生物技术对环境进行绿色治理。与传统处理方法相比,利用生物技术对环境进行处理没有二次污染且更加高效。教师在讲授生态学内容时,可插入一些绿色治理的实例加强学生们的印象。除此之外,新型生物能源开发和广泛应用也是生态文明建设中的重要话题,在生态与环境的课堂上可引入相关的例子引导学生节约能源,树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念。教导学生无论身处什么样的行业,都要将保护生态放在首位。正如习近平总书记所说的那样,一代人有一代人的使命。生态文明的建设,功在当代却造福于后世。青年学生更应从现在做起,把接力棒一棒一棒地传下去。

(四) 弘扬中医文化,增强文化自信和民族自豪感

中医文化是我国绝无仅有的文化宝库。笔者在生命科学技术与医学和伦理这一章节中,借助屠呦呦团队凭青蒿素获得2015年诺贝尔生理学或医学奖的事例,向学生介绍了中医药的伟大之处。在面对青蒿素提取的难题时,屠呦呦钻研中医典籍,根据《肘后备急方》中有关“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”的记载,考虑到萃取工艺可能要避开高温。据此,屠呦呦采用低沸点萃取技术成功分离出了青蒿素。教师可带领学生回望过去,中国在历史的长河中经历过许多大大小小的瘟疫,但瘟疫的发生从来没有让中国像欧洲那样有着数百万数千万的死亡。中医凝聚了先贤的智慧和中华民族几千年的养生理念及医学经验,是我们国人独有的文化。以此为案例,可增强学生们对传统文化的敬畏与理解,树立文化自信,增强民族自豪感。

三 生物类通识教育中课程思政教学的路径和方法

创新课程思政的教学方式与方法,是提升教育质量的关键。教师要根据课程和学生的特点,合理地使用教学方法和手段,才能调动学生的主动性。笔者在生命科学基础与应用的课程中参考了中国科学院院士、清华大学教授过增元先生的参与式教学理念[6],通过开放式的教学内容、提问式的讲课、无标准答案的习题及论文形式的考试,构建生命科学基础与应用的教学体系,相同的路径方法可普遍应用于各类高校的生物类通识教育课程。

(一) 以学生为中心的教学方法

课程思政的实现需要在师生双方共同的努力下才能实现,为体现以学生为主体、教师为主导的教育原则,更好地激发学生的学习兴趣,可采取案例教学法和启发式教学法进行教学。