游戏教学法在高职古生物学课程改革中的设计与应用

作者: 逯娟 王惠榆 高磊 李亚亚

摘 要:古生物学作为地质学的三大基础课程之一,具有阐明地球的圈层耦合关系以及生命的起源和演化历程、培养学生地质思维时空观的重大实践意义。该文通过有效巧妙地设计激趣性游戏、合作性游戏、拓展性游戏和创新性游戏四种由低到高层次的游戏环节,革新古生物学课程教学方法和内容设计,深化课堂教学改革,让学生课前期待、课中满足、课后留恋,提高学生知识获得感、技能成就感、专业认同感,达到“寓教于乐、寓学于趣、游玩交互”的新时代魅力教育理念境界,从而有效提升教学质量和效果,推动地质类专业教育内涵式发展。

关键词:游戏教学法;古生物学;课程改革;内外圈卡干合作学习法;比较学习法

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)17-0127-04

Abstract: As one of the three basic courses of geology, paleontology is of great practical significance in elucidating the earth's circle coupling, the origin and evolution of life, and cultivating students' spatial and temporal view of geological thinking. In this paper, we design four kinds of games from low to high level, including excitement game, cooperative game, extension game and innovative game. The teaching methods and content design of the paleontology course are innovated, the classroom teaching reform is deepened, the students are expected before class, satisfied during class and stay after class. The game teaching method can improve students' sense of knowledge acquisition, skill achievement and professional identity, and achieve the new era of charming education concept of "teaching with fun, learning with fun, and play with play", thus effectively improving teaching quality and effect, and promoting the connotative development of geology professional education.

Keywords: game teaching method; Paleontology; course reform; cooperative larning mthod for Internal and eternal crcles; coparative larning method

古生物学是从地质历史发展角度研究古代(0.01Ma)生物特征及其生态地史环境,以推断和恢复地球发展历程中各地史时期的古地理古气候古环境特征,承担着不可替代的重要地质领域任务,是高职地质类及资源勘查类学生的专业基础必修课程[1-2]。美国心理学家布鲁纳说:“最好的学习动力莫过于学生对所学知识产生内在兴趣,而最能激发学生这种内在兴趣的莫过于游戏”。针对古生物学历史性、综合性、实践性以及抽象性的学科属性[3],且高职学生具有实践操作能力较强、理论知识掌握欠佳、学习能力较弱、自控能力不足等特点。因此,传统的古生物学教育模式和方法需要积极转变以适应当前教育新形势下倡导的有效教育理念,游戏教学法引入到古生物学课程教学改革势在必行,已经成为高职学校现代古生物学课程教学改革的重要内容和发展趋势。

一 游戏教学法概述

游戏教学法,是指采用游戏的形式进行教学,让学生在轻松的氛围与愉悦的活动中,甚至在激烈的讨论中,潜移默化地掌握课程理论知识和实践操作技能的教学方法[4]。简而言之,游戏教学法就是将“游戏”与“教学”两者有机巧妙地相互融合,从而激发学生学习兴趣和积极性,提高教学课堂质量和教学效果的一种教学方法。

游戏教学法在具体教学中具有较重要的现实意义和实施价值。特别是针对具有理论性强、知识点多、内容繁杂枯燥等特点的古生物学课程,可高度集中学生课堂注意力,激发学生求知欲。学生参与游戏时心情愉快、注意集中、思维敏捷、求知若渴,更容易吸收和掌握课堂知识内容;增强学生发散思维,提升学生创新意识。通过游戏,锻炼学生的观察、对比、记忆、分析和想象等能力;活跃课堂气氛,提高课堂效果。游戏教学可以训练学生的头脑风暴创造能力,激发学生发展潜能,树立竞争意识,达成高质量学习效果,塑造学生坚持不懈、敢于挑战、勇攀高峰的精神意识。

二 游戏教学法的创新设计及应用探讨

根据学生从简到繁、从易到难、从知识掌握到技能训练再到实践应用的认知规律设置游戏层次和类型,古生物学课程游戏类型设为激趣性游戏、合作性游戏、拓展性游戏和创新性游戏四种,其依次具有趣味性、具体性、社会性、创新性,突显游戏设计的目的性、启发性、多样性、灵活性和实践性,体现从低到高的设计初衷与思维理念。

(一) 激趣性游戏

激趣性游戏为引新知而设,可在教学活动中添加一些趣味性的游戏,创设丰富的游戏情景,延长集中精力持续时间,让每位学生更高效地参与到教学活动,从而激发学生的求知兴趣并启迪思维。

以中生代爬行动物恐龙化石为例,基于学生前导课程已具备普通地质学相关基础地质知识,故可在课前借助线上教学平台布置思考任务“熟知的恐龙在6 500万年前突然灭绝,其原因可能有哪些?”,让学生利用课余时间查找资料、观看相关视频纪录片等,形成一定知识储备。课中首先线上随机抽签游戏决定每组论述的恐龙灭绝原因的传统观点,然后组内进行讨论形成支撑该观点的有力论据,并依次发表本组讨论结果,最后各组间展开自由辩论,老师对学生游戏过程中论据、观点、表述以及个别科学问题进行正确引导及评价,进而引出中生代的海陆变迁史、沉积发展史、生物演化史和构造运动史的耦合发展关系等理论,达到以游戏引理论,以探究促教学的目的。

(二) 合作性游戏

合作学习自1970s初在美国兴起,发展迅速,实效显著,逐渐成为教育领域的研究热点之一。合作性游戏属于卡干合作结构游戏的一种,具有展示性、竞争性、创新性等特点,合作性游戏需确保学生在活动中做到“人人参与、责任到人、相互依赖、组内认可、尊重差异、协作促进”,以激发学生的学习能动性,增强学生的自信心,有效提高学生的课程成绩,发展学生的深层次思维品质和团队协作意识[5]。展示性合作游戏通过让学生展示学习成果或作品,是为了检验学生的学习效果以及综合分析解决问题的能力;竞争性合作游戏通过组内及组间的良性竞争或辩论活动以及“淘汰游戏”和知识竞赛等游戏项目激发学生的学习斗志和胆识毅力;创新性合作游戏是学生借助已掌握理论知识,打破固有的思维模式,进行全面综合系统的分析,实现创新性学习和创造性转化,促进专创融合,锻炼学生的思维训练和逻辑意识,提升学生“双创”能力和专业素养。

1 “内外圈”卡干合作游戏法在课程中的实践性应用

“内外圈”卡干合作游戏教学将学生分成A、B、C……若干组,由每组组长组织围圈,每组学生分成内外两圈面对面站立,内圈学生向外圈学生阐述问题观点及依据,然后外圈学生不动、内圈学生顺时针或逆时针方向转动,此时由外圈学生向内圈学生讲述刚被接受的观点,以此类推内外圈学生继续转动相互交流观点。通过该游戏的快速操练、反复操练使学生能够在课堂短时间内高效快速掌握所学知识和技能。这种教学方法属于美国著名学者、学习专家爱德加·戴尔于1946年提出来的“学习金字塔理论(Cone of Learning)”中最高效的主动学习方法。

古生物学课程中为了让学生在游戏中掌握史前生物的结构特征,恢复其古地理古环境,揭示地球历史的演化及划分和对比地层,将学生参与性和合作性较高的“内外圈”游戏涉及到课程授课的全过程,提高学生的自主性和积极性,构建“游学交互,玩探融合”的新型教学模式。

具体教学中,教师于课前布置质疑思考问题,如“作为地球居民,你知道地球的历史吗(如大气圈形成)?作为生命的一员,你知道生命的坎坷(如大灭绝)吗?作为人类,你知道人类的起源和进化(如直立行走)吗?未来的地球、未来的生命、未来的人类将走向何方?为了生存得更好,该如何处理人与自然的关系?”等探讨性问题,供学生思考、质疑、分析、阐述,学生利用课余时间观察古生物化石标本和模型、借助BBC和地理中国等平台观看生物大灭绝、生物进化、海陆变迁、植物等相关的科普纪录片,了解古生物演化与发展历程。课中学生分小组按照内外圈游戏法进行观点阐述、探究思考、归纳整合,教师对各小组观点进行点评讲解。这种在课堂中融入内外圈游戏进行授课的方法模式,可增加学生的课堂能动性和参与性、提高学生的文字组织能力和语言表达能力、培养学生的思维发散能力和探究科学素养[6]。

2 “比较学习”合作游戏法在课程中的全过程贯穿

“比较学习”合作游戏法是指对课程内容中相近或相似、彼此之间既有联系又有区别、容易混淆的概念或规律,采用对比分析、归纳整合的方法,横向和纵向分析知识内容的异同点,找出彼此的联系和区别,最终绘制成图表来展示学习成果,从而一目了然、清晰明确地掌握所学知识的一种学习游戏[7-8]。

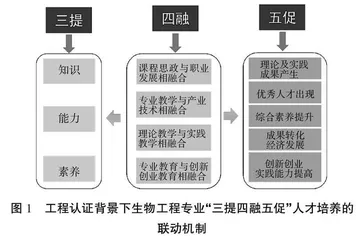

横向比较学习法作为古生物学课程使用较多的方法,贯穿整个古生物演化和地史发展阶段。此方法可明察相似古生物种属之间的异同,透过单一化石种属表象揭示其生物起源及演化规律,进而反演地史分布与地层划分特征。古生物学中针对古无脊椎动物演化学习“原生动物门—腔肠动物门—腕足动物门—软体动物门—节肢动物门—脊索动物门”采用横向比较各代表门类的种属硬体结构及生态地史分布特征,可帮助学生更快速、准确地掌握古生物特征及其演化规律。部分种属化石外貌形态相似,如软体动物门双壳纲和腕足动物门腕足类化石,外部构造都有两瓣壳组成,但分属两个不同门类动物,其亲缘关系比较疏远,在具体学习中可引入比较学习游戏法,由教师组织学生分小组对上述两种动物进行横向对比分析学习(图1),探究其主要的特征和异同点,并将比较学习成果以图表形式展示,为后续其他古生物化石种属的学习和复习提供思路与方法。

纵向比较游戏法指对同一事物在不同时间段的发展变化进行比较分析的方法。古生物学按照地史上动物出现的先后顺序、演化顺序进行比较学习。古脊索动物门是所有动物中最高等的一门动物,包括尾索动物、头索动物和脊椎动物三个亚门。古脊索动物的学习首先通过横向比较掌握圆口纲→鱼纲→两栖纲→爬行纲→鸟纲→哺乳纲的特征,尤其是其骨骼特征,然后纵向比较理解脊椎动物从无颌到有颌,水生到陆生,变温到恒温,卵生到胎生的演化过程特点[2](图2)。通过纵向比较古脊索动物的学习,可以让学生牢记脊索动物各门类的主要特征及分类,掌握脊索动物的演化过程,熟悉脊椎动物亚门的骨骼特征、各纲主要特点及进化事件特征,培养学生用客观全面发展的眼光看待事物的规律、透过现象看本质、辩证唯物主义思维等哲学理念和思政素养。