现代环境生物技术课程思政探索与设计

作者: 郭俊元 谭显东 郭旭晶 刘建英 杨杰 胡蕾

摘 要:课程思政教育的理念是挖掘专业知识中蕴含的思想政治教育价值和资源,贯穿到专业知识的教育中,助力解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题。该文基于现代环境生物技术课程教学目标,以立德树人为根本,结合国家生态文明建设,提炼该课程的思政元素,融入专业知识与技能的智育中,构建提升课程思政教育效果的途径,培育具有家国情怀、理想信念、正确价值观和扎实专业知识技能的高级人才,为深化践行社会主义核心价值观、弘扬爱国主义精神,实现价值塑造、能力培养、知识传授三位一体的人才培养,为切实推进“生态文明建设”提供支撑。

关键词:课程思政;社会主义核心价值观;理想信念教育;创新型人才;生态文明建设

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)17-0181-04

Abstract: The concept of curriculum ideological and political education is to excavate the value and resources of ideological and political education that contained in professional knowledge and run them through the education of professional knowledge, which help solve the fundamental problems of who to train, how to train people, and for whom to train people. Based on the ideological and political education goals and the current problems of the "Modern Environmental Biological Technology" course, from the standpoint of the morality education with the construction of national ecological civilization, this article integrates ideological and political elements into professional knowledge. Through building the way to improve the effect of ideological and political education, this course aim to cultivate talents with family and country feelings, ideals and beliefs, correct opinion about value and professional knowledge and skills. This can provide support for deepening the practice of socialist core values, promoting the spirit of patriotism, realizing the three-in-one talent training of value shaping, ability training and knowledge imparting, and effectively promoting the "ecological civilization construction".

Keywords: ideological and political education in courses; core socialist values; ideal and belief education; innovative talents; ecological civilization construction

在教育新形势下,要始终坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人。这就要求人才培养过程中,知识传授与价值引领要相结合,所培养的人才要“德才兼备”。“师者,所以传道受业解惑也”,“传道”,即立德树人,在教会学生专业知识和技能的同时,要引导学生树立正确的价值观、诚信观、爱国主义精神,而课程教学的功能恰恰涵盖了知识、技能、德育的功能[1]。当前的课程教学多侧重于知识和技能层面,课程改革也多侧重于知识体系和教学方法,对于课程的德育功能,反而有所忽略。因此,如何将智育和德育功能有机融合在课程内容中,并有效贯穿在课程教学中,成为了高校人才培养过程中亟需探讨和设计的问题。现代环境生物技术课程是面向环境保护和生态文明建设重大需求所设置的环境科学与工程专业研究生的必修课程,旨在培养在“三废”污染治理领域推动理论和技术创新发展的人才,助推生态文明建设,实现“绿水青山就是金山银山”。但是,当前现代环境生物技术课程教育教学对专业知识和技能的培养,与我国“推进生态文明建设,牢固树立社会主义生态文明观,推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局”的社会人才需求有着较为严重的脱节,不能够有效结合专业课程的智育功能和德育功能是其根本原因。此外,现代环境生物技术缺失包含教学内容、教学方法、考评体系在内的课程思政教育顶层设计,对于解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题没有起到相应的助力作用。基于此,本文立足现代环境生物技术课程教学目标,挖掘课程思政元素,探讨课程思政教育途径,助力“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体人才培养。

一 现代环境生物技术课程思政的必要性

现代环境生物技术课程的主要教学目标是培养学生现代环境生物技术的基本理论、工作原理,在“三废”污染治理、有机废弃物的资源化与能源化,以及环境生物监测领域的基础知识、技术集成与应用,能够从实际问题中抓住事物本质和掌握解决实际问题的思路与方法,并对现代环境生物技术在“三废”污染治理、有机废弃物的资源化与能源化,以及环境生物监测方案建设和运行中所产生的社会、健康、安全影响进行综合评价的技能;培育学生的人文社会科学素养、社会责任感、创新意识和团队精神、可持续发展理念和清洁生产思想,不断学习和适应社会发展。

然而,现有教材的教学内容与思政教育存在脱节现象。当前,《现代环境生物技术》教材内容主要是基于上述课程目标的污染治理、环境监测、废物资源化等的基本理论与工作原理,对于课程思政教育的内容极少体现;另外,教师对该课程课程思政的认识存在误区、学生对该课程思政的认知缺乏。对于知识层面上的培养人和思想层面上的培养人、科学知识的获得和思想素养的获得都没有进行有机融合,这显然不足以解决“培养什么人,怎样培养人,为谁培养人”这个根本问题。基于新时期教育坚持把立德树人作为育人中心、把思想政治工作贯穿于育人全过程、为践行社会主义核心价值观的育人方向,更新专业课程内容、融入思政元素,强调知识技能培养过程中学生道德素养和人文修养的培育,只有融合传道、授业、解惑,补齐课程育人中的德育短板,充分发挥专业课程教学过程中的德育作用,才能确保人才培养质量符合国家发展新要求。本课程立足教学目标,提炼思政元素,融入专业知识教学中,对于培育具有家国情怀、理想信念、正确价值观和扎实专业知识技能的高级人才,具有深远的意义。

二 现代环境生物技术课程思政元素的提炼

课程思政,即是将思政元素有效融入在专业课程的实施过程中、专业知识和技能培养的同时,贯穿思想政治教育。因此,提炼专业课程中的思政元素,是发挥专业课程思政功能的先决条件。对于现代环境生物技术课程,从社会主义核心价值观践行、理想信念教育等方面提炼思政元素。

(一) 社会主义核心价值观践行

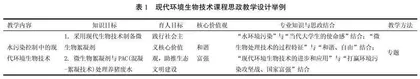

高等院校作为培养社会主义建设者和接班人的重要阵地,培育和践行社会主义核心价值观是其新时期内涵建设之一,课程思政顺应了此内涵建设[2]。废水生物处理工程是现代环境生物技术课程教学的主要内容之一。采用包含细菌、真菌、原生动物等微生物的活性污泥技术和生物膜技术治理水污染,是典型的环境生物技术在水污染治理领域的应用,微生物的分工协作、互相配合,是高效去除污染物的保障,微生物活动体现了多层次全方位的团队合作,以及和谐共处理念,这是“和谐、自由”在课程思政中的体现。城镇污水处理厂污水处理的副产物污泥,采用适当的环境生物技术发酵后可以得到有机肥,不仅避免了污泥的二次环境污染,而且得到了经济产品处理成本的降低和经济产品的产出,正是“富强”在课程思政中的体现。有机固体废弃物堆肥、城市生活垃圾的生物处理也是现代环境生物技术课程教学的主要内容之一。堆肥是利用垃圾或土壤中存在的细菌、酵母菌、真菌和放线菌等微生物,使垃圾中的有机物发生生物化学反应而降解(消化),形成类似腐蚀质土壤的物质,可用作肥料并用来改良土壤。堆肥过程中,同样体现的是不同微生物群落的各司其职与协同合作过程,是社会主义核心价值观“和谐、自由”的体现。将中药渣作为基质,通过微生物发酵技术可以获得蛋白饲料产品、酶制剂等经济产品,这是“富强”在课程思政中的体现。同时,结合生活垃圾的收运、分类管理,倡导学生从源头减少垃圾的产生,培育学生清洁生产和可持续发展理念。大气中的挥发性有机污染物(volatile organic compounds, VOCs),主要来自燃料燃烧和交通运输,对人体健康有着严重的危害作用。VOCs的生物治理技术,是现代环境生物技术的重要教学内容。将湿化的有机废气通入填充有填料,如土壤、堆肥、泥煤、树皮、珍珠岩和活性炭等的生物过滤器中,与在填料上所附着生长的生物膜(微生物)接触,被微生物所吸附降解,转化为简单的无污染和低污染无机物,从而实现废气中VOCs的去除。在此过程中,是微生物的协同作用完成的,体现了“和谐共生”理念。此外,在讲解《中华人民共和国大气污染防治法》《大气污染防治行动计划》(气十条)、GB 1629—1996《大气污染物综合排放标准》时,融合“依法治国、以德治国、责任意识”等。由此可见,现代环境生物技术课程教学中在讲授废水生物处理、有机固体废弃物生物处理、发酵工程和有机废气生物处理等相关知识时,从微生物处理污水过程中的“和谐、自由”、微生物发酵堆肥过程中的“富强”,延伸到社会的“和谐、自由、富强”,有助于学生深入践行社会主义核心价值观,培养出充满时代感、饱含正能量的专业人才,为社会树立道德标杆。现代环境生物技术课程思政教学设计举例见表1。

(二) 理想信念教育

正确认识和把握当代研究生主体的理想信念教育,对促进其身心健康、全面发展、承担中华民族伟大复兴重任有着积极的作用。讲解废水生物处理工程过程中,介绍我国水污染治理在起点低、起步晚的背景下,如何在生物脱氮除磷技术、水污染治理新材料、膜生物技术等领域取得累累硕果;展现我国科学家坚持不懈、锐意进取、勇于探索的精神及身体力行的理想信念,从而实现技术瓶颈的不断突破,并立足于世界水处理领域前列。例如,我国厌氧生物处理技术推动者钱易院士,始终坚持“厌氧非常符合和谐的理念,它不浪费资源,还能将废物变作资源”;污水生物处理技术推动者彭永臻院士,始终坚持废水脱氮除磷新工艺与新技术的开发。他们勇于探索、乐于创新,在我国水污染防治技术起步的攻坚克难中,做出了不可磨灭的瞩目贡献。同样地,在讲解废气的生物治理工程过程中,尤其是讲解二氧化碳的生物固定化治理技术时,引入“碳达峰、碳中和”国家战略的实施,告知学生该战略是在各国二氧化碳排放使得温室气体猛增、对生命系统形成威胁的背景下,我国所提出的战略目标,并写入了政府工作报告。水污染治理技术从弱到强的发展历程和科学家坚定不移的奋斗精神,“碳达峰、碳中和”国家战略的提出,均有助于培养学生具有坚定的为国家富强、民族复兴而奋斗终身的理想信念,弘扬中国精神和爱国主义,提升文化自信和制度自信[3]。