课程思政教学模式设计与探索

作者: 毕秋艳 赵榕 付华

摘 要:该文根据化工分离工程课程特点与教学内容深入挖掘思政元素,将其适时地融入到专业知识的讲授过程中,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养学生成为德才兼备、立志为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量的专业型化工人才,达到立德树人的教育目标。将思想评价纳入到学习效果评价体系中,形成在课程思政教学背景下,更为完备的学习效果评价体系,引导和培养学生开展积极的价值追求。充分利用基层教工党支部对课程思政建设工作的促进作用,积极推进课程思政建设。

关键词:化工分离工程;课程设计;课程思政;教学模式;课程评价

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)17-0185-04

Abstract: According to the course features and contents of Chemical Separation Engineering, the ideological and political elements were excavated, and then integrated into the teaching process. The study is to help students establish a correct outlook on life, world outlook and values, and train students to become professional chemical talents with both morality and ability, and is determined to contribute to the realization of the Chinese dream of the great rejuvenation of the Chinese nation. The study is to achieve the educational goal of building morality and cultivating people. The integration of ideological evaluation into the learning effect evaluation system has formed a more complete learning effect evaluation system under the background of curriculum ideological and political teaching, which guides and trains students to pursue positive value pursuits. We should make full use of the role of grass-roots teaching party branches in promoting curriculum ideological and political construction, then actively promoting curriculum ideological and political construction.

Keywords: Chemical Separation Engineering; curriculum thought and politics; course with ideological and political property; teaching mode; course evaluation

习近平总书记在2016年12月7日至8日于北京召开的全国高校思想政治工作会议上强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿于教育教学全过程[1]。2018年5月2日,习近平总书记在北京大学师生座谈会上发表重要讲话,讲话中习近平总书记先后10次提及“社会主义建设者和接班人”[2],足以见得培养人才的重要性和迫切性。教育部在2020年发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出,建设高水平人才培养体系,必须将思想政治工作体系贯通其中,必须抓好课程思政建设,解决好专业教育和思政教育“两张皮”的问题[3]。近年来,高校基层党建取得了一定的发展成绩,教师的思想政治水平有了更高提升,将教师思政能力融入课程教育教学中,可进一步解决高校培养什么人、怎样培养人、为谁培养人等根本问题,进而也可实现高等教育的内涵式发展。当然,如何有效进行思想政治教育也是高校基层党建工作和高校教师业务的难点之一。因此,将党建业务与课程思政建设深度融合,提升人才培养质量也是高校基层党支部工作重点。

课程思政通俗的理解,即在除思想政治课程之外的公共基础课程、专业教育课程及实践类课程讲授过程中,适时地对学生进行思想政治教育,提高学生的思想政治觉悟,树立正确的世界观、人生观和价值观,以达到立德树人的目的[4]。专业教育是高校教学的主体,因此,对专业性课程进行课程思政,对实现“知识传授、价值塑造和能力培养”教育三要素有机融合至关重要。如何开展课程思政,对专业教师的挑战是巨大的,而如何在潜移默化中实施课程思政,又是其中的难点和重点。本文以青海大学化工分离工程课程为例,进行课程思政教学模式的设计与探索。

一 课程特点

以青海大学为例,化工分离工程课程的特点在于,其为高等学校化学工程与工艺专业及能源化学工程专业的本科学生在学习了物理化学、化工原理、化工热力学等相关基础课程之后的一门必修专业课程。化工分离工程是研究过程工业中物质分离和纯化的一门工程技术学科,主要讲授传质与分离过程的相关原理和应用,以及化工分离过程中主要分离单元操作和分离工程领域的相关研究进展。利用前期基础课程中介绍的有关相平衡、热力学、动力学机理及热量、质量和动量传递理论来研究化工生产过程中多元复杂物系的分离和提纯技术。通过本课程的学习,学生应掌握常用分离过程的基本理论、过程特点、数学模型的建立与求解方法、强化改进操作的途径及化工分离工程领域的未来发展方向与趋势,学会利用工程的思想解决相关实际问题。化工分离工程是一门实践性非常强的课程,因此,本门课程设置32课时的理论教学内容,同时与之配套有8课时的专业实验课程,达到了理论学习与实践操作同向而行的目的。

二 课程思政元素的挖掘与课程评价

(一) 课程思政元素的挖掘

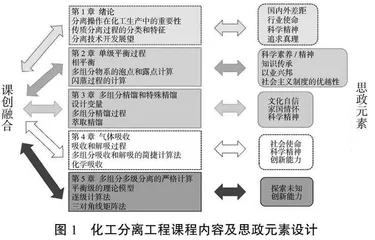

立德树人、培养德才兼备、立志为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量的人才是高校的立身之本。每个课堂都有育人的功能,只有充分深挖课程思政元素,才能充分发挥课程立德树人的宗旨。因此,针对每一次课堂活动,在授课前,教师都应对其可能涉及到的思想政治元素进行思考和挖掘[5],经过精心设计融入课堂教学之中,在潜移默化中,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养合格的社会主义接班人。化工分离工程课程共讲授5个章节内容:第1章为“绪论”,共2课时,主要为化工分离工程的前世、今生及未来发展趋势、以及传质分离操作的简介;第2章为“单级平衡过程”,共6课时,主要讲授相平衡的条件及平衡常数、泡点、露点及绝热闪蒸过程的计算;第3章为“多组分精馏与特殊精馏”,设置为10课时,主要为对多组分精馏过程进行分析和计算、萃取精馏的原理与计算的讲解;第4章为“气体吸收”,共6课时,主要是针对多组分吸收和蒸出过程进行分析和计算;第5章为“多组分多级分离的严格计算”,共8课时,主要讲授多组分多级精馏、吸收、蒸出及萃取等过程通用的严格计算方法的建立与求解。经过课程组的多方讨论、深入思考和挖掘,总结绘制出了化工分离工程课程内容及思政元素设计图(图1)。

在讲授第1章“绪论”部分时,会讲到我国本土诺贝尔生理学或医学奖、共和国勋章获得者——屠呦呦,在物质匮乏、科研条件极其简陋的条件下,分离提取青蒿素用于疟疾治疗的案例。以此为切入点,讲述我国在分离技术方面取得的成就,引导学生认识到科学家临危受命的科学精神与科学素养,深刻体会社会主义集中力量办大事的先进性和社会主义制度的优越性[6-7]。

在第2章“单级平衡过程”章节的讲授时,会讲到状态方程的运用,讲述国内外在相关领域的差距,让同学们认识到自身的使命感和责任感,激发同学们用科技报国的家国情怀和使命担当。

在第3章“多组分精馏和特殊精馏”部分的讲解过程中,会讲到郭慕荪先生对装置设计变量计算方法的贡献以及我国在多组分多级精馏和特殊精馏方面取得的成果,以此来弘扬科学家不畏困难、勇于求真的科学精神,激发学生的家国情怀,树立文化自信。

在讲解第4章“气体吸收”章节时,会讲到利用平均吸收因子法和平均有效吸收因子法解决多组分多级气体吸收问题。让同学们意识到运用数学思维解决问题的重要性,以及科学技术的发展源于思维方式的创新。事实上,一切伟大的事业都根植于创新,进一步激发学生的科学使命感和不断探究的科学精神与创新意识。

在第5章“多组分多级分离的严格计算”章节,会讲到牛顿等大科学家,尽管他们都是声名显赫,但是仍然有很多问题甚至是基础问题在当时也无法解释,而是几代数学家们经过一二百年的探索,才逐渐清晰了。当然,即使在科学技术如此发达的今天,仍然会有很多问题无法解释清楚,但是要相信在不久的将来,这些问题都将被逐一解决,以此来鼓励学生树立探索未知和不断开拓创新的精神。

既然,专业教育是高校教学的主体,那么只有将创新创业与专业教育有机融合,才能完成人才培养的全过程。结合化工分离工程的课程特点,课程组教师发掘出相应的创新创业元素,并在恰当的节点作为学生开展创新创业活动的切入点,通过师生、生生之间的讨论交流,引导学生树立创新创业观念、开展创新创业活动,实现“课创融合”,为创新型人才的培养贡献力量。

(二) 课程评价

《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,要健全高校课堂教学管理体系,改进课堂教学过程管理,提高课堂思政内涵融入课堂教学的水平[3]。基于此,本课程制定了更为完备的课程评价体系。在授课过程中邀请本课程组及相关专业教师进入课堂听课,对授课教师课堂活动的组织和学生学习积极性进行评价,并提出有效的改进措施。本课程形成了以过程性考核与期末考试成绩并重、通用性评价与个性化评价相结合、知识性评价和思想评价同时开展的成绩计算方法。过程考核成绩与期末考试成绩各占总成绩的50%,注重学生学习过程考核,更为客观。将小组讨论、组间讨论、小组汇报和期中考试这些通用性评价模式与作业、小论文等个性化评价模式相结合。课堂讨论不仅具有知识性评价模块,同时讨论过程中的思想碰撞,又体现出了思想评价,这种知识评价和思想评价同时开展的评价体系,更适合对学生的全面发展作出评价(各部分成绩所占比例如图2所示)。

与此同时,作业的形式也发生了较大改变,由计算题逐渐演变为包括公式推导、计算、作图和开放分析题等多种形式。作业的解答由教师讲解转变为由学生讲解解题思路、解题方法、如何回避题目中的陷阱和做题感悟,教师在合适的时机给予点拨的方式(图3)。将学习的主动权交由学生,这样更容易与其他学生达成情感共识,也能进一步加深对知识点的理解和认识,提高学生的参与度和获得感。小论文主要为新型分离技术,如膜分离、超临界萃取等分离技术在各领域的应用及前景介绍。学生通过查阅国内外相关研究文献资料,完成小论文,以此加强学生自主学习的积极性和对知识的获取能力,提升学习效果;同时,本阶段教学任务的完成为学生撰写毕业论文(设计)奠定了基础。

除此之外,本课程组教师充分运用现代化服务手段,如雨课堂、MOOC平台、网络资源视频、图书资源、QQ群、微信群和腾讯会议等社交平台,弥补了教师与学生面对面答疑解惑的不足,全面保障对学生学习服务的支持。

三 课程思政教学模式与实施

立德树人,根本在人。因此,教师在课程讲授过程中要时刻关注学生的思想动态,给予正确的思想引领。在传统教学中,课堂内容主要以教师讲授为主,师生的交流和互动较少,学生的学习主动性和参与度不高,那么教师对学生思想动态的了解也就不充分、不及时。通过不断地探索和思考,尤其是将课程思政内容加入到教学当中之后,使教师更加关注学生的思想动态,而非只关注课程讲授本身。因此,在本课程的教学过程中,形成了“以学生为中心,教师相辅助”的教学模式。以学生为中心,更加关注学生的现状、需求以及未来发展。利用课前先导课程和问题的引入,启发学生思考、提高学生的上课积极性和课程参与度。在教学过程中更加关注学生能学到什么,包括知识层面的、实际能力层面的、价值观层面的以及其他情感层面的,保证了教育目标与结果的一致性,教学活动的组织如图4所示。根据学生的反馈,及时并持续地改进教学,在授课过程中更加关注学生发现问题、解决问题、创新思维、快速学习和掌握新知识能力的培养,突出学生情感目标的培养、塑造和提升。