讲好中国故事 践行思政教育

作者: 高雅萍

摘 要:以我国北斗导航卫星定位系统建设历程为出发点,该文通过建立研究生GNSS类课程思政思政元素库,以成都理工大学研究生GNSS课程课程思政建设教学实践为具体实例,从教学模式构建、教学内容设置、实验平台搭建、教学方法改革和教学手段创新等几个方面,对传承、弘扬新北斗精神进行GNSS课程思政建设探索,并对取得的实践成果进行总结。

关键词:课程思政;新北斗精神;GNSS;教学改革;研究生课程

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)20-0012-04

Abstract: Taking the construction process of China's Beidou navigation satellite positioning system as the starting point, through the establishment of the ideological and political elements database of postgraduate GNSS course, and the teaching practice of ideological and political construction of postgraduate GNSS course in Chengdu University of Technology as a specific example, the paper explores the inheritance and promotion of the new Beidou spirit and the ideological and political construction of GNSS curriculum from several aspects including the teaching mode, teaching content set construction, experiment platform building, teaching methods reform, innovation of teaching methods, and summarizes the practical achievements achieved.

Keywords: curriculum ideology and politics; new Beidou spirit; GNSS; teaching reform; postgraduate course

基金项目:教育部第一批协同育人项目“大地学背景下的北斗导航定位创新实践教学基地建设”(201901146001);四川省科技厅应用基础研究项目“融合北斗/GNSS与强震仪观测的灾害监测关键技术”(2020YJ0362);四川省测绘地理信息学会科技开放基金“基于GNSS/强震仪观测数据融合的滑坡监测关键技术研究”(CCX202114);四川省儿童保护与发展研究中心项目“后疫情时代成都市社区公园儿童活动空间防灾景观设计要素评估及优化研究”(ETBH2021-YB007);成都理工大学2022年研究生质量工程项目“《现代测量技术》课程思政建设”(2022YKC020)

作者简介:高雅萍(1970-),女,汉族,陕西乾县人,硕士,副教授。研究方向为大地测量与测量工程。

教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知中指出,把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用,提高高校人才培养质量[1]。2020年7月31日上午,北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席仪式,宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通。习近平总书记指出,北斗三号全球卫星导航系统的建成开通,充分体现了我国社会主义制度集中力量办大事的政治优势,对提升我国综合国力,对推动疫情防控常态化条件下我国经济发展和民生改善,对推动当前国际经济形势下我国对外开放,对进一步增强民族自信心、努力实现“两个一百年”奋斗目标,具有十分重要的意义。26年来,参与北斗系统研制建设的全体人员迎难而上、敢打硬仗、接续奋斗,发扬“两弹一星”精神,培育了新时代北斗精神。北斗系统是党中央决策实施的国家重大科技工程。北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务,标志着我国已经成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家[2-3]。卫星导航定位技术是一门集合多学科多技术融合的综合课程,内容涉及卫星运动学、电磁波理论、无线电传播和测量数据处理等众多内容,随着我国北斗导航定位系统的全球组网完成,北斗导航定位技术正逐渐代替GPS技术成为空间信息采集的主要手段。我国北斗导航定位系统的建设历程,正是我国航天航空科技工作者不畏艰难、勇于拼搏、勇于创新的具体体现,是开展思政教学的最好案例。为了深度挖掘提炼GNSS类专业课程中所蕴含的思想价值和精神内涵,科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度[3],成都理工大学对测绘类卫星导航定位原理及应用(GNSS)课程进行了课程思政教学改革。针对研究生专业课课程思政建设中专业教育与思想政治教育结合不紧密,不能发挥出课程育人的功能,总结传承和创新探索不相统一问题,课程教育开放度不够等问题,以讲好中国故事为目标,以传承、创新、开放为主线,深度挖掘GNSS教学中的红色要素,进行建设基于“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”的新时代北斗精神的卫星导航定位类课程思政教学实践。下面就从教学模式、教学内容设置、教学方法改革和教学手段创新等几个方面谈谈看法和体会。

一 当前专业课课程思政教学中存在的问题

课程思政指以构建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把“立德树人”作为教育的根本任务的一种综合教育理念[4]。研究生专业课程建设要坚持以能力培养为核心、以创新能力培养为重点,拓宽知识基础,培育人文素养[5]。将创新能力培养与德育教育相融合,就需要教育观念和结构的转变。课程思政本身就意味着教育结构的变化,即实现知识传授、价值塑造和能力培养的多元统一[4]。但现实专业课程教学中往往由于各种原因而将这三者进行了割裂,不能有效实施课程思政教育,或课程思政实施教育过于死板僵硬,实施效果不好。作者对成都理工大学研究生专业课程思政教学工作进行总结,发现存在着以下几个问题。

1)专业课程教育教学过程中引导学生践行社会主义核心价值观、培养社会责任感的方法和途径单一、僵硬。无法实现知识、能力、素质全面提升。具体体现在教学过程和教学内容上,课程思政内容少而杂,思政知识与专业理论相互孤立,各自为阵。

2)研究生专业课程教育中“研”字力度不够,创新创业意识不足。具体体现就是学生创新动力不足,专业学习和研究创新性不强。

3)传统专业课程教学模式存在知识壁垒,无法适应学生多层次学习的要求,开放程度不足。体现在教学中就是无法及时将各个学校本专业课程中的优秀成果开放共享。

二 GNSS类课程思政教学改革实践

针对目前专业课课程思政存在的问题,成都理工大学研究生GNSS课程教学,围绕着课程思政的建设需要,进行了一系列的教学改革实践。

(一) 教学模式的重构

讲中国故事,构建“三维立体式”课程教学模式,以培养人文素质、创新精神、实践能力为重点,强调知识、能力、素质协调发展。

坚持以学生为中心,实现“三个课堂”“三个维度”的有机结合,即第一课堂知识维度(卫星导航定位类课程教学),第二课堂能力维度(创新创业项目培训),第三课堂素质维度(新时代北斗精神教育)。“三个课堂”“三个维度”有机结合。做到知识有宽度,能力有深度,素质有高度,实现传承-创新-开放的统一[5]。

1)讲好中国故事。在教学过程中,结合我国北斗建设发展过程中出现的具体事件进行剖析说明,潜移默化、润物无声地进行课程思政教育,实现第一课堂知识维度与第三课堂素质维度的有机结合。

在各个章节的教学中,注意引入思政元素。如在目前存在的四大卫星导航定位系统组成和特点讲授中,增加“为什么要建设北斗系统”“我国建设北斗系统是党中央决策实施的国家重大科技工程”“我国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家”等相关新闻报道、时政介绍;使学生不但了解北斗导航定位系统建设的各个阶段、系统的基本组成和系统的特点,也让学生在学习中由衷地产生民族自豪感,增强学生的民族自信,增加了学生对伟大祖国的热爱之情;在卫星信号的组成、卫星时间系统的讲解中,增加“来自GPS的外交屈辱”“中欧伽利略计划合作项目中断原因”等具体案例的讲解,激发学生对中国共产党的崇拜之情和对我国科技工作者的敬仰之情,积极主动学习促使学生积极投入到专业课的学习当中,建立学生投身北斗导航领域相关研发的科学奋斗精神。2015级研究生易梅通过课程学习,了解卫星授时相关内容,毕业论文就以北斗授时为中心撰写毕业论文,其毕业后到武汉导航院进行导航定位工作;佘忠伦在学习中对RTK定位技术的应用产生了兴趣,求学期间,以中海达RTK 信号中断时间和精度作为研究主题,分别在中文核心期刊《测绘科学》《大地测量与地球动力学》发表了《数据时效性对多系统实时PPP的影响分析》《改正数更新频率及中断时间间隔对实时PPP的影响分析》2篇研究论文,毕业后也在从事潜艇相关工作。

2)用好中国技术。在教学过程中,结合卫星定位技术发展应用领域出现的新技术、新方向进行讲解,及时引导学生提出问题、寻求解决问题的方法,进行科技创新研究,实现第一课堂知识维度与第二课堂能力维度的有机结合。

在理论教学中,注意引导学生发现问题、解决问题。如在卫星定位误差影响讲解中,通过对卫星信号传播误差的讲解,引导学生注意对流层延迟误差产生与大气中水汽含量有关,而水汽与灾害天气的形成有一定关联,引导学生进行创新项目选题。2017级研究生阿苦建英就根据卫星反演信号进行雪深测量技术研究,其论文《BDS-R遥感技术在雪深监测中的应用》获得了第十届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛全国总决赛研究生组科技论文二等奖;杨立财同学根据北斗定位技术的全天候高精度特性,开展滑坡监测应用研究,其项目《基于北斗云计算的滑坡自动监测平台的设计与实现》获第十届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛全国总决赛研究生组创新应用方案二等奖。达到提高学生创新能力,提升实践能力的目标。

3)做好中国事情。在教学过程中,注意做到知识讲解有一定宽度,能力培养有一定深度,素质教育有一定高度。实现了“三个课堂”“三个维度”有机结合[6]。

教学中,时刻关注学科和课程领域最新发展,主动了解用人单位需求,注重学生职业素质的教育。本课程授课教师积极参加本学科领域的学术交流,时刻关注学习本课程领域及相关交叉学科的最新技术,并与四川省测绘地理信息局下属各单位、煤田地质测绘院等用人单位保持良好沟通,了解用人单位的需求,2016级研究生段炳强在校期间,通过学习课程内容掌握了GPS精密单点定位技术,并利用该技术参与了峨眉403地质队甘洛县地质灾害监测项目。毕业论文撰写过程中,其就以《精密单点定位的周跳探测及修复方法研究》为论文题目。由于该同学在求学期间的实践经历和知识储备,以及吃苦肯干、任劳任怨的职业素质,毕业后其也从事了地质灾害监测工作。实现了三维立体式教学目的。

(二) 教学内容设置

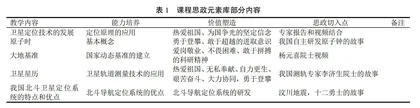

宣传中国精神,将知识传授和价值引领和时事政治相统一,传承自主创新、追求卓越的北斗精神,培养有灵魂的卓越人才。