具身认知视域下高校中华民族共同体意识塑造

作者: 陈风华 郭婷 马丹

摘 要:铸牢中华民族共同体意识要有形、有感、有效。高校将铸牢中华民族共同体意识作为新时代“党的领导”基本原则的“纲”和“立德树人”根本任务的“本”相结合,应用理论引导与实践养成一体化,全面深入开展民族团结教育。该研究以具身认知为理论基础,从有形——创新形式,铸牢中华民族共同体意识宣传教育;有感——搭建平台,创设中华民族共同体意识融入情景;有效——互动生成,强化中华民族共同体意识跟踪问效这三个方面探索铸牢中华民族共同体意识的路径。

关键词:中华民族共同体意识;具身认知;民族团结教育;理论指引;实践养成

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)20-0065-05

Abstract: The sense of building a Community of the Chinese nation should be tangible, tangible and effective. Colleges and universities will cast a solid sense of community of the Chinese nation as the "outline" of the basic principle of "Party leadership" in the new era and the "foundation" of the fundamental task of "moral education". Colleges and universities should integrate theoretical guidance with practical cultivation to carry out national unity education comprehensively and deeply. This study takes the theory of embodied cognition as the theoretical basis, explores the path to cast strong Chinese nation community consciousness from three aspects including the tangible - innovative form-firmly promoting and educating the consciousness of the Chinese nation community; the sense - building a platform to create the consciousness of the Chinese nation community into the scene; the effectiveness - interactively generating and strengthening the Chinese nation community consciousness to track the effectiveness.

Keywords: the sense of community of the Chinese nation; embodied cognition; national unity education; theoretical guidance; practice cultivation

基金项目:湖北省职业教育发展研究院重点课题“湖北职业教育现代化高地建设”(2020A106)

第一作者简介:陈风华(1971-),男,汉族,湖北武汉人,党委书记(校长)。研究方向为思想政治教育。

*通信作者:郭婷(1986-),女,汉族,新疆克拉玛依人,硕士,中教二级。研究方向为教育学。

铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的“纲”[1]。高校学生是铸牢中华民族共同体意识的中坚力量。高校需要不断明确中华民族共同体意识塑造的理论依据、完善塑造的认知结构、探索塑造的实践路径。

一 问题的提出

教育部2022年的工作要点提出推动铸牢中华民族共同体意识教育与中小学德育和高校思想政治工作紧密融合[2]。从2019年开始,对学校铸牢中华民族共同体意识的研究显著增多。截至2022年3月,中国知网有关学校铸牢中华民族共同体意识教育核心期刊有76篇。这些研究主要围绕“为什么铸牢”“铸牢谁”“铸牢什么”“怎么铸牢”这四个维度。

一是“为什么铸牢”:焦敏[3]从国家层面、高校层面、主流意识层面和反分裂方面指出了高校铸牢中华民族共同体意识的重要性。詹小美等[4]指出时代精神、时代指向、时代要义,构成了铸牢中华民族共同体意识教育的时代意蕴。杨胜才[5]指出铸牢中华民族共同体意识,对于民族院校而言具有坚守创办初心、践行特殊使命、培育时代新人、擦亮示范窗口和坚守前沿阵地的价值意蕴。钟梅燕等[6]指出铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。

二是“铸牢谁的意识”:全体中华民族都需要铸牢中华民族共同体意识,学术界的研究对象以高校学生为主,尤其是民族大学和少数民族聚居地区(如新疆、西藏、青海、宁夏、云南和甘肃),中小学研究较少。

三是“铸牢什么”:孙琳[7]指出中华民族共同体意识的内涵要素包括国家认同、政治认同、文化认同、价值认同。万明钢[8]指出中华民族共同体就是由56个民族组成的具有共同地域、历史、文化和精神的政治共同体即中华人民共和国。王稳东[9]指出中华民族共同体主要内容是中华文化认同、中华民族命运共同体意识与中华民族政治共同体。

四是“怎么铸牢”:吴桃[10]提出了“科研+教学+田野”的叠加“石榴籽大团结金课”路径。李卫英[11]通过加强制度建设、文化建设、红色文化教育这三个方面培育民族高校中华民族共同体意识。冉春桃[12]提出以教学为主线、以教师为主导、以学生为主体和以制度为保障这四个方面培育民族高校中华民族共同体意识。王坤等[13]基于具身认知理论的视角培育小学生中华民族共同体意识。武显云[14]基于跨文化视域下提出了加强外语教师的主力作用,注重课堂主阵地,加强对外传播意识的路径。张伦阳等[15]在“两个大局”视角下研究高校铸牢中华民族共同体意识的价值意蕴与实现路径。

综上所述,对铸牢中华民族共同体意识的研究在理论基础方面不断丰富,但是缺乏以具身认知理论为基础的研究和路径指导。基于此,本文将对以下三个问题进行研究:一是高校铸牢中华民族共同体意识的理论依据是什么?二是高校铸牢中华民族共同体意识的具身认知结构是什么?三是高校铸牢中华民族共同体意识的具身认知路径是什么?

二 高校铸牢中华民族共同体意识的理论依据

(一) 具身认知理论

“具身认知”(Embodied cognition)属于心理学研究理论,它源于杜威、詹姆斯、吉布森等的生态心理学观点[16]。具身认知理论主要指生理体验与心理状态之间有着强烈的联系。具身认知理论的核心理念包括,认知的具身性、认知的情境性、认知的生成性[13]。具身认知理论的具身性凸显身体与认知是一体的,强调身体作为认知物质基础的重要性[17]。具身认知理论的情境性体现人的认知是通过身体融入情景实现的,情景包括物理环境和文化环境;具身认知理论的生成性凸显认知的动态性、主体性、互动性、关联性和过程性,包括显性的行为生成和隐性的思维生成。

(二) 治理结构的三角框架

在《大学的逻辑》一书中张维迎认为,大学治理结构的三角框架包括治理主体、治理客体和治理机制[18]。这三个维度相互关联,相互支撑,治理主体确定治理客体,制定治理机制。治理客体服从治理主体,采用治理机制。治理机制服务于治理主体和治理客体。

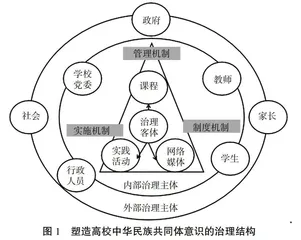

在高校铸牢中华民族共同体意识教育中,如图1所示,治理主体主要指参与高校治理的对象,包括内部治理主体(高校党委、行政人员、教师和学生)和外部治理主体(政府、社区、家长);治理客体主要指治理的范围和内容,包括课程建设、文化建设、活动实施。

三 高校铸牢中华民族共同体意识的具身认知结构

具身认知理论指出认知、大脑、身体、环境是一体的,体现活动中的身体,与环境互动中的身体对心智的整体塑造作用[19]。认知的具升性体现在身体的神经活动是认知过程的基础,身体的知觉和运动系统在记忆、推理、分析、思维中发挥基础作用[20]。认知的情境性体现在身体根植于环境,在环境中实现“嵌入式认知”,使认知、身体、环境融合为有机整体。认知的生成性体现在认识不是机械的,既定的,是在人参与和行动基础上,动态交互生成的的认知产物。具身认知是通过身体嵌入环境中,通过生理性体验建构生成知识的认知过程[21]。叶浩生[22]认为,认知过程的进行方式、认知步骤实质上受限于身体的物理属性;认知内容由身体提供;认知、身体、环境是统一的整体,认知存在于大脑,大脑存在于身体,身体存在于环境。思想意识形态教育必须依据人的天性,人本身应成为教育的中心。具身认知理论强调身体的主体回归,充实情景和个体经验的生成,使教育丰富有趣又科学合理,充分调动学生的积极性,让其全身心的参与。

图1 塑造高校中华民族共同体意识的治理结构

以具身认知理论为基础,为高校开展铸牢中华民族共同体意识教育提供理论支撑,塑造中华民族共同体意识的具身认知结构。如图2所示,具升认知的具身性、情境性和生成性的核心理念与有形、有感、有效相互对应。通过具身性指导开展各种形式的教育实践活动,让学生真听、真看、真感受。通过情境性指导组织通过情景创设强化情感教育,让同学们切身感受到中华民族共同体意识来的民族荣誉感和凝聚力。通过生成性指导,在中华民族共同体意识教育过程中通过全员、全方位、全过程互动体验生成各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,实现行为到认知的生成体验。

四 高校铸牢中华民族共同体意识的具身认知路径

习近平总书记强调,铸牢中华民族共同体意识,既要做看得见、摸得着的工作,也要做大量“润物细无声”的事情。推进中华民族共有精神家园建设,促进各民族交往交流交融,各项工作都要往实里抓、往细里做,要有形、有感、有效[23]。

(一) 有形——创新形式,铸牢中华民族共同体意识宣传教育

1 由“形式多元”到“身心一体”

具身认知理论的具身性强调认知不是凌驾于身体之上的抽象活动,而是依赖于身体的生理、神经结构和活动方式[24]。在高校开展铸牢中华民族共同体意识教育中,结合学生的感觉器官和运动器官共同塑造认知活动。这就需要高校在意识形态领域教育工作中,开展有形的教育活动。教育活动形式要多元化、大众化、生活化,在师生中积极创造同吃、同住、同学、同乐的校园氛围,促进学生交流交往交融。

采用讲授、实践、网络多维教学形式,实现中华民族共同体意识教育久久为功。在课堂讲授法中,学校开足开齐思政课,抓好课堂教学主阵地,将中华民族共同体意识教育有机融入思政课教学,增强各民族学生“五个认同”。以“弘扬伟大抗疫精神,在新时代描绘斑斓青春”等为主题开展好“思政第一课”,引导各民族学生扣好人生第一粒扣子,引导学生在学校做一名好学生,到社会做一名好公民。在亲身实践法中,各民族学生通过党史学习活动、“民族团结月”宣传活动、志愿者服务队开展志愿服务活动、参加各类文体活动、红色基地宣传活动,让各民族学生用自己的实际行动做民族团结的传播者和践行者。在网络教育法中,打造多元化网络育人平台,利用学校微信公共号平台推广一批能够体现中华文化精髓、中华民族精神的文学作品、微电影、短视频等,增强铸牢中华民族共同体意识教育的感染力、亲和力、说服力和引领力。通过形式多元的教育活动,使学生的知觉主体身体,融入在认知情景世界中,达到身心一体的认知体会。