新形势下临床规范化培训课程多元化教学改革探索

作者: 申薇 张曼 史丽 董家男 张会兰

摘 要:临床规范化培训是医学教学重要环节,是学生将所学知识运用于临床实践的纽带。以新形势下医学专业人才培养面临的需求为牵引,针对课程教学存在的具体问题,通过优化培训内容、改进教学方法、丰富教学手段和完善考评机制等方式,探索以多层次案例作为教学基点开展教学的思路和方法。结果表明,课程改革突出规范化培训的针对性,在培养学生初步形成临床思维,扎实专业技能等方面作用显著。

关键词:规范化培训;多层次案例;临床思维;专业技能;多元化教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)20-0129-05

Abstract: Clinical standardized training is an important part of medical teaching and a link for students to apply their knowledge to clinical practice. Guided by the needs of medical professional training under the new situation, and in view of the specific problems existing in the course teaching, this paper explores the ideas and methods of developing teaching based on multi-level cases by optimizing the training content, improving the teaching methods, enriching the teaching means, and perfecting the evaluation mechanism. The results showed that the curriculum reform highlighted the pertinence of standardized training and played a significant role in cultivating students' clinical thinking and professional skills.

Keywords: standardized training; multi-level cases; clinical thinking; professional skills; diversified teaching

基金项目:2020年度河北医科大学教育教学研究立项课题“产科临床案例的教学设计与应用探索”(2020YBPT-42)

第一作者简介:申薇(1980-),女,汉族,天津人,医学博士,副教授。研究方向为妇产科学。

临床规范化培训课程是学生理论联系实际的纽带,是专业基础知识综合运用的直接体现,其效果直接决定学生创新能力和临床综合技能的形成,以及毕业后角色身份的顺利转换[1]。临床规范化培训课程的设定依据来自三方面培养目标,包括基础知识技能的巩固和提高、临床思维能力的建立和对常见病与多发病及疑难病独立诊治的能力。

经过不断改进,临床规范化培训课程已经形成一套比较完备的教学体系,可满足教学基本需要,但按着最新《住院医师规范化培训评估指标——培训基地》的评估体系要求,以及新形势下医学专业人才培养面临的课程思政、注重能力、注重创新等需求,其教学效果与教学目标仍有差距,存在教学过程缺乏整体设计,教学主线不明确,教学方法不得当和内容(案例)加工转化不足等问题。这些客观因素是造成学生知识消化吸收慢,实践内容牵引理论效果差,知识体系陈旧跟不上临床前沿技术更新迭代的主要因素。为此,以新形势下医学专业人才培养目标为牵引,以新时代“金课”建设为标准,开展了临床规范化课程教学改革,以解决课程教学面临的现实问题,达到促进课程建设,提升教学效果,提高人才培养质量的终极目标。

一 课程教学存在的具体问题

结合近年来课程教学建设的实际情况,以切实提高学生的岗位任职能力为目标,充分借鉴相关课程改革的经验做法和最新成果,综合分析课程教学实施存在的具体问题主要包括以下几方面。

(一) 教学理念体现不出课程的教学特点

整体性综合性的理念是临床课程教学的主线和导向,按照临床课程大纲要求,课程教学应该着重于专业知识综合运用能力、医学理论分析解决问题能力及临床思维模式和实践能力的锻炼和培养,其教学理念应该把能力素质培养作为重点,突出专业技能,兼顾内容的前伸后延,结合临床实际开展课程教学。

目前,课程采用的理论讲解结合专业轮转的教学模式,存在理论讲解比重过大、重难点不突出、理论联系实践效果偏弱等问题。这种模式使得课程教学体现不出基于临床的教学特点,弱化了培训的实战职能,影响了学生临床思路的形成,制约其创新能力和创造能力,已不能满足新形势下医学人才培养的时代要求。

(二) 教学案例不匹配学生能力素质要求

课程教学使用的大部分案例已不能满足新教学大纲的要求,已不符合学生毕业岗位任职能力的实际需求,欠缺先进性和与时俱进的时代性特点。主要体现在:

1)案例素材比较陈旧。以一些早期的、陈旧的案例素材组织教学,已经与科技进步、医学技术发展不相适宜,造成案例教学严重滞后于临床技术的发展。

2)案例素材数量较少。现有案例数量不能覆盖课程主要知识点,造成教学案例在教学环节上的覆盖度、体现度不够。

3)案例类型不够丰富。体现临床新技术、新进展、新方法的基础案例、典型案例,以及有针对性的需要尤为重视的特殊案例的类型均比较少,造成案例教学针对性差。

4)案例使用随机性大。不同授课老师采用的案例会有很大不同,使得课程教学效果差异性大、稳定性差,极容易造成学生知识掌握不扎实、不能达到规培考核标准。

(三) 教学方法缺乏灵活多样的组织形式

理论知识讲解和案例分析讲解时,主要采用讲授式教学方法,其他教学方法,如研讨式、任务驱动式等应用较少。

结合学生课程考试结果和交流座谈等途径反映的情况来看,这种讲授式为主的教学方法效果并不是很理想,每节课的内容基本都是一套模板,老师按部就班介绍教学内容,学生被动盲目地学习,教学过程缺少了方法的变通和教学环节的互动,没有主动引导学生深入探究和外延思考,这种制式的方式对学生的神经触动较小,印象不深刻、遗忘快,而教学环节中的案例教学也只是泛泛地讲,不能体现案例教学的本质,对学生理论知识的牵引作用和对临床思维能力的锻炼效果不足。

(四) 教学手段缺少先进技术的综合运用

课程教学过程主要采用PPT课件辅助图片的方式,而教学模型、视频录像、动画演示等其他先进教学手段使用较少。

这些基本的教学手段尽管也能完成大部分授课职能,但对于教学重点和难点中无法展示清楚的关键环节和复杂机理,采用文字的方式进行叙述讲解不够生动形象,学生不易理解、印象不够深刻,有时老师为了讲清楚,不得不占用大量的课时,造成课程信息量不够、内容拖沓,同时也很难再有时间对内容进行拓展提高,直接影响了教学的广度和深度。

(五) 考核检验欠缺基于能力的综合考察

课程考核成绩结合平时表现(平时成绩)和课终评价(笔试成绩)综合评定。平时成绩由出勤率、临床技能培训情况确定;笔试成绩由试卷分数确定,试卷内容主要包括基础理论知识和案例分析两部分,基础理论知识以理解记忆为主,而案例分析主要考察分析问题能力。课程考核的这种形式,没有体现出基础临床能力的考核,效果并不理想。

在案例分析内容上,存在考核题目过于单一、过于教科书化,将教科书中原案例直接用于考试出题点,学生只需要死记硬背标准答案机械作答即可,缺少了深入分析思考和知识的综合运用,导致考核题目难易程度体现不够,考试成绩区分度不大。

在平时成绩确定上,评定形式过于简单,没有结合过程性考核设计与知识理解、分析与讨论等相关的分值,导致学生对临床重点难点重视度不够,普遍存在临时突击背背教科书就可以取得不错成绩的侥幸心理,造成学生学习动力严重不足,无法形成课程教学基于能力素质的鲜明导向,使得教学效果大打折扣,达不到教学大纲规定的能力标准要求。

二 确立以案例为牵引的教学新思路

依据中国医师协会2019年颁发的《住院医师规范化培训评估指标——培训基地》的评估体系,结合教学目标,通过教学思路的研究梳理,确立了课程改革的基本思路。

(一) 确立注重学生全面发展的教学新理念

以新时期学生具备的能力素质和职业发展为导向,结合临床教学的特点,紧紧扭住能力素质这个教学主线,着眼学生的临床潜力和长远发展,围绕教学大纲,转变教学思路,贴近临床实践,贴近岗位实际,按着注重发展、注重实效的原则,改变以讲授式为主的教学模式,从学生的根本需要和实际需求出发,确立“能力导向、注重素质、全面发展”的教学新理念。

(二) 实施多层次案例为基点的教学新模式

以新的教学理念为牵引,通过深入分析临床课程教学中存在的具体问题,结合课程教学实践经验和相关课程教学改革的建设成果,提出“典型案例牵引、知识融合拓展”的教学新模式,进一步增强学生任职能力和创新能力的培养,实现教学目标与教学理念的有效匹配。

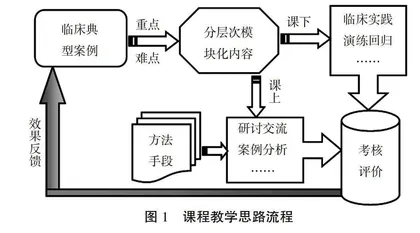

新教学模式以多层次典型案例教学为基点,通过知识内容体系构建,教学方法手段优化,考核评估机制完善等方式,结合课堂演练和临床实践,强基固本、突出实效,实现课程的“三高”建设,即:高效、高阶、高质。锻炼学生运用所学知识解决临床实际问题的能力,激发学生主动探究、深入思考,有促进教与学良性循环的作用,从根本上扭转课程教学重点不够突出、内容冗余拖沓、教学效率低等突出问题,可有效促进课程教学目标向能力素质转变,推进临床教学质量的持续提升,更好地满足人才对岗位知识和能力的需求,如图1所示。

三 课程教学改革典型措施

以教学新理念为导向,结合文献分析、调查研究、交流座谈和教学实践等途径,通过对比分析、总结归纳等方式,形成了符合规范化培训课程教学实际的有针对性的改革措施。

(一) 注重价值观念的教学塑造,实现思政和育人深度融合

课程思政通过构建与课程教学内容、教学环节相适应的育人环境,实现专业教学和德育教育的深度融合发展,改变教学只注重专业不注重育人的现象,已成为当前课程教学实现全方位、全过程育人的重要手段[2]。

为突出课程的铸魂育人功能,教学增加了“思政教育”内容,突出学生价值观、医德医风的引领。为此,结合课程特点和教学实际情况,着眼于“爱国、爱岗、爱专业”的价值引领理念,深入挖掘教学、科研和生活中的各种思政元素(比如临床中的医德医风、非典抗疫英雄事迹、爱岗敬业的感人故事等),并将其运用到课程教学各个教学环节中,以点带面、突出示范效应,强化课程的教书育人内涵。

通过课程思政,学生努力学习的积极性得到极大调动,增长本领的动力得到有效激发,职业自豪感和认同感显著增强,实现了知识传授和价值引领的有机融合。

(二) 加强临床案例的牵引内涵,突破教学过程的重点难点