中国梦视域下“产学研一体化”育人路径探析

作者: 侯忠伟 王平义 周敏

摘 要:“产学研一体化”是“校企协同”和“产学研结合”的进阶形式,是系统化、整体化、开放化的育人体系,更是对实现创新驱动发展战略的有力回应。该文以“中国梦”为切入点,分析“产学研一体化”育人的现实基础,有针对性地探索在“中国梦”视域下“产学研一体化”的育人路径,为“产学研一体化”育人提供理论支撑。

关键词:中国梦;产学研一体化;育人路径;创新能力;校企协同

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)20-0154-04

Abstract: "Integration of industry, university and research" is an advanced form of "school-enterprise collaboration" and "combination of industry, university and research". It is a systematic, integrated, and open education system, and a powerful response to the realization of innovation-driven development strategy. Taking "the Chinese dream" as the entry point, this paper analyzes the realistic foundation of "integration of industry, university, and research" in educating people, and explores the path of "integration of industry, university and research" in the vision of "the Chinese dream", providing theoretical support for "integration of industry, university and research" in educating people.

Keywords: the Chinese Dream; integration of industry-university-research; educating path; innovation ability; school-enterprise collaboration

基金项目:重庆市高等教育教学改革研究重大项目“服务地方经济发展和人才培养双约束下产学研共生网络一体化模式研究”(191019);重庆市研究生教育教学改革研究重大项目“行业特色院校‘5+3’的‘产学研一体化’研究生培养模式研究——以重庆交通大学为例”(yjg181010);重庆交通大学大学生人生教育重点课题“‘产学研一体化’视域下高校‘课程思政’向‘全员思政’转型路径研究”(rsjy202002)

第一作者简介:侯忠伟(1986-),男,汉族,河北滦州人,博士,副教授。研究方向为高校产学研一体化教育管理。

以产学研合作为基础的人才培养在我国高等教育领域已开展了近三十年时间,从最初的“产学研联合开发工程”到“产学研联盟”再到“政产学研用”的产学研合作育人模式的应用及扩展都充分证明,高等教育人才培养应与国家经济产业的发展相适应,培养出来的人才必须匹配产业。2019年,中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》提出,“探索构建产学研用深度融合的全链条、网络化、开放式协同创新联盟”。在2019年国务院政府工作报告中李克强总理也指出,“健全以企业为主体的产学研一体化创新机制”“加快建设科技创新资源开放共享平台”。可见,新时代对“产学研一体化”育人高度认可,同时也对其产教融合程度提出了更深层次的要求。本文在综合现有政策方针和当前国内外学者研究成果的基础上,以“中国梦”为切入点,深入分析“产学研一体化”的概念界定,探讨“产学研一体化”育人过程中各参与主体合作育人的合作动力及思想动因,为进一步推进产教融合、科教融合提供了理论支撑。

一 “产学研一体化”内涵分析

(一) “产学研一体化”的概念

“产学研一体化”是指在遵循“产”“学”“研”各参与方自身存在的固有联系的基础上,通过利益协调,多方主体拥有共同的信念和整体的目标,而达到的一种合作博弈均衡的状态,多个主体构成一个有机的整体,从而有效地整合资源,合作共享,以达到合作整体利益的最大化,实现合作多方的整体目标和共同利益。

(二) “产学研一体化”的特色

1 系统化

系统化是指各参与主体在“产学研一体化”过程中既相互联系、相互依赖、相互作用,又具有不同的功能和分工,分别完成这个有机整体的总目标中的部分,从而保证总目标的实现。

2 整体化

整体化是指各参与主体不仅拥有各自利益,还有共同的利益,从而促使各参与主体之间形成了共同理念和核心文化,即发挥自我优势资源要素,促进整体利益最大化。

3 开放化

开放化是指各参与主体间要实现信息共享,降低内耗,打通资源流通机制,促进其自我造血、自我循环、自我创新。

(三) “产学研一体化”与“产学研结合”“校企协同”的联系与区别

从表面上看,“产学研一体化”“产学研结合”和“校企协同”的意思相近,但具体来说,这三者之间在实施层面上来讲有着不同的特点。校企协同是指学校和企业为了各自的利益,为使双方的优势资源要素得到互补,取长补短,从而开展的人才培养、科学研究和技术培训等方面的合作。产学研结合是指“产”“学”“研”各参与方相互配合互动,实现各自利益最大化的过程,是产业、教育和科研在资源和功能优势上的协同与集成化,是技术研发、普及到应用的对接与耦合。

由于教育、科技、经济之间固有的、内在的、必然的联系,产学研深度融合是知识经济时代发展的必然结果[1]。然而,在产学研融合过程中,各参与主体的目的与需求并非一致,“校企协同”和“产学研结合”过多强调的是实现各参与方的利益最大化,而实现产学研深度融合实质,是实现各参与方的整体利益最大化,是一种有约束力的利益最大化。在一个自由的系统中,各方都会为了生存追求最大化的利益,在此过程中,如果各方都可以在自身利益最大化的情况下不影响其他方的既得利益,那么这种状态就可以使资源配置达到最优化,也就是实现了经济学理论所说的“帕累托最优”,这实际上就是一个合作博弈的过程,而“产学研一体化”恰恰就是这样一个过程。从概念本质上来说,“产学研一体化”是“校企合作协同”“产学研结合”的进阶形式。“一体化”概念对产学研多方主体目前存在的浅层次的合作提出了更高的要求,实现关键就是需要找到一种共同的约束力,这种约束力能够使产学研多方主体不仅在利益上共赢,而且在精神上高度契合,从而齐心协力实现整体利益最大化。

二 中国梦——“产学研一体化”育人的思想基础

习近平总书记在第十二届全国人民代表大会第一次会议上指出,“实现全面建成小康社会,建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的中国梦,就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福,既深深体现了今天中国人的理想,也深深反映了我们先人们不懈追求进步的光荣传统”。“中国梦”具有凝聚力、激励性和方向性,将国家利益、民族利益和个人利益紧密地联系在一起。在追梦的过程中,每个中国人都是“中国梦”的参与者,“中国梦”即是党、政、军、民、学各参与主体的共同梦想,落实在产学研合作育人中,即需要找到产学研各参与主体的共同目标,共同目标便可成为产学研各参与主体各自行为的一种共同约束力[2]。所谓“产学研一体化”育人,就是在育人过程中紧紧抓住“产”“学”“研”各参与主体的固有的联系,以产业技术需要为牵引,以市场需求为导向,以高校的技术和人才为支撑,协调满足多个主体的利益,达到整体利益的最大化,真正实现产教深度融合,提高国家的自主创新能力,从而实现创新驱动发展,为建设富饶、美丽的社会主义现代化强国而服务。

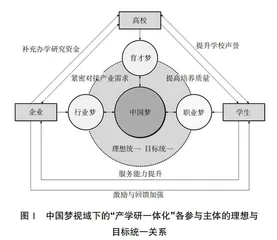

在“产学研一体化”的具体实现过程中,高校的“育才梦”、学生的“职业梦”、企业的“行业梦”是“中国梦”的一个个具体的、现实的体现,在中国特色社会主义核心价值观的指引下,构成了“中国梦”的有机整体,如图1所示。

(一) 高校的“育才梦”

高等教育的根本目的是培养人才,回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题是高校必须要面临的答卷,培育有用的人才既是高校责任义务,又是高校的“育才梦”,是“中国梦”实现途径中必不可少的环节。高校的教学和科研以学科知识为基础,虽然学科知识是在长期积累中形成的具有一定逻辑的、系统化的、相对静态的知识体系,但这只在知识结构更迭较慢的时代满足社会的需要。而在现如今信息更替如此飞速的时代,学科知识的更新速度往往不能及时填补生产知识的空白,很多科研项目的实施是为了论文和专利而研究,其成果不贴近市场。同时,由于自身条件的限制,很多研究由于资金投入不足或者没有专业的成果转化团队、科技成果缺少风险投资等原因而导致科技成果难以转化为生产力,难以做到科技与产业的无缝对接,由此造成了人才培养供给侧与需求侧的矛盾,导致高等院校在人才培养过程中存在所育人才不满足人才市场的需求、科研成果不接地气等问题。同时,新时代背景下又要求高校必须培养出能够胜任时代使命的创新人才,为经济社会发展提供强有力的智力支撑。培养创新人才助力社会发展也是高校的本分与责任,而“产学研一体化”育人则为提升高校人才培养质量和社会服务能力提供了可行化路径。

(二) 学生的“职业梦”

每个学生都有自己毕业后的期许,今后自己从事什么样的行业,自己在所从事领域要达到一个什么高度,这就是学生的“职业梦”。改革开放以来,中国经济的快速发展催生了个人价值观的多元化,拜金主义、享乐主义、极端个人主义思想屡见不鲜。部分学生职业梦想不清晰,个人理想与社会理想脱节,在这样一种环境之下,“中国梦”的提出意义重大,为学生的“职业梦”指明了前进方向,即要将个人命运与国家的发展紧密联结起来,实现自我价值的同时实现社会价值,以个人发展推动国家的总体发展。中国特色社会主义进入了新时代,学生的“职业梦”也要考虑新时代的新要求,要适应新形势,适应为实现“中国梦”而提出的人力资源供给侧结构性改革的迫切要求。“产学研一体化”育人则是让学生在正确把握理想信念的同时提高自身实践应用水平,培养实干精神,提前了解行业市场前景,为“职业梦”做出可行的路径规划的重要途径。正如习近平总书记所说,“把自己的梦和祖国的伟大事业联系在一起,将奋斗的平台放在祖国伟大事业上,才能成就你们的梦想”。“中国梦”为“职业梦”注入精神力量,激励学生战胜前进道路的艰难险阻,学生“职业梦”的实现以祖国的发展为基底,同时又助力于“中国梦”的实现。

(三) 企业的“行业梦”

企业是一个组织机构,需要一个目标任务来凝聚企业员工,每一个企业都梦想成为所在行业的龙头,而这一目标就是企业的“行业梦”。“行业梦”是企业的理想信仰,是企业的核心文化。企业通过“行业梦”,来激发员工的工作热情,鼓励员工的创新精神,带领员工朝着同一目标前进。

“行业梦”是实现“中国梦”的具体措施,党的十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期[3]。同时,中国也面对更加敏感的外部环境,中美贸易摩擦、“中兴危机”等事件的发生也暴露了我们对核心技术掌握不足的问题。面对国内经济下行压力的增大,国外输入风险的层出不穷,企业必须坚持质量第一、效益优先,转变“以量取胜,以低价取胜”的传统观念,更加注重质量的提升和服务的升级,从而满足消费者更高的消费要求。企业要度过转型升级的阵痛期,在供给侧改革的浪潮中生存并壮大起来,就要树立更长远的企业目标,克服短期逐利行为,培养创新意识,掌握行业关键技术、核心技术,屹立于行业之林。“产学研一体化”育人能为企业注入持续发展的力量,为企业提供更新的技术、更专业的人才,使企业能具备源源不断的创新生命力,提升核心竞争力。同时企业作为社会主义市场经济体系的微观主体,应立足于自身促进行业发展,以“行业梦”点亮“中国梦”,为中华民族的伟大复兴贡献力量。