后疫情时代研究生教育国际化与课程思政的融合现状及途径探索

作者: 朱晓敏 张震 穆静 吴祥为 花日茂 巫厚长 王育鹏 欧红梅

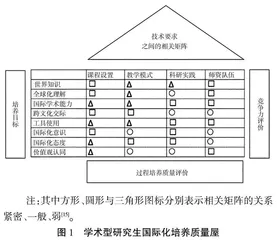

摘 要:探索后疫情时代研究生教育国际化与课程思政融合的有效途径,是我国培养高素质人才的必经之路。当前我国研究生教育国际化面临普及范围小、对国际化的认识有局限性、“本土国际化”程度不够和与课程思政融合不足等关键问题。从具有国际化视野的师资队伍建设、课程设置、国际化教材选取、教学模式改革及融入中华优秀传统文化等方面,构建完善研究生国际化与课程思政相结合的培养体系。扩大研究生国际化的受众范围,提高“本土国际化”水平,建设高格局的国际化人才队伍。

关键词:后疫情时代;研究生教育国际化;课程思政;本土国际化;培养体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)21-0001-07

Abstract: Under the background of novel Coronavirus pneumonia (COVID-19) outbreak, the internationalization of postgraduate education in China has faced new challenges and opportunities. At present, the internationalization of postgraduate education in China is faced with some key problems, such as small popularization scope, limited understanding of internationalization, insufficient degree of "local internationalization", and insufficient integration with curriculum ideology and politics. The only way to cultivate high-quality talents in China is to explore the effective way of integrating postgraduates education internationalization with curriculum ideology and politics. The international training system for postgraduates should be constructed and improved from the aspects of the construction of teaching staff with international vision, curriculum setting, selection of original English textbooks and teaching mode reform. It is essential to transform the internationalization of postgraduate education mode from elite education to universal education, to make more postgraduate student accept international education and possess a broader international perspective in domestic, i.e. internationalization at home, aiming to construct talent team with high pattern and international structure.

Keywords: post-Pandemic; internationalization of postgraduate education; curriculum ideology and politics; internationalization at home; training system

研究生教育是培养具有国际竞争力的高素质人才的主阵地,研究生教育国际化是培养具有高格局的人才队伍必经之路,提高研究生教育国际化水平,关系到一个国家未来命运。改革开放以来,我国研究生每年招生人数日益增长,至2020年我国研究生在校生人数约300万人[1]。近十年来教育部出台了多个研究生教育改革新举措,包括《关于深化研究生教育改革的意见》、“五位一体”学位与研究生教育质量保证和监督体系建设、《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》和《学位与研究生教育发展“十三五”规划》等,2020年新一轮研究生教育改革启动。在上述研究生教育改革新举措中,提出扩大国际合作、提高国际影响力、与国际一流高校对标等提高研究生教育国际化水平的要求,体现出我国研究生教育国际化的目标。研究生教育国际化肩负着培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和具有国际竞争力的国际化人才的重任,是国家发展、社会进步的重要基石。在新冠感染疫情(以下简称“新冠疫情”)背景下及后疫情时代,我国研究生教育国际化出现了新的挑战和机遇。基于“人类命运共同体”理念,探索提高我国研究生教育国际化与课程思政相融合的有效途径,是后疫情时代各高校为国家和社会培养具有国际化视野、国际理解能力及国际胜任力的高素质人才的重要环节。

一 我国研究生教育国际化存在的问题

我国研究生教育国际化进程中仍存在一些问题,包括对国际化的认识与理解具有局限性,培养模式不能普惠到广大的研究生群体,真正的国际化程度不高,未能与课程思政有机融合等。特别是在新冠疫情背景下及后疫情时代,国际间人员空间流动受限,上述问题尤为突出,有待寻求有效的解决方案。

(一) 我国研究生教育国际化普及范围小

国内很多高校与研究所对国际化的理解停滞于初级阶段,即“请进来、送出去”的方式,选派少量研究生出国培养,邀请少量国外教授专家来校讲学、招收少量国际留学生来校学习,费用高、受众少,不能普惠到广大的研究生群体[2]。这种研究生教育国际化途径只能使少数学生受益,大部分学生享受不到高等教育国际化的益处,造成了事实上的教育不公平,在新冠疫情背景下更是遭到严峻挑战。研究生教育国际化不应简单地被等同于人员(特别是学生)国际流动,而应从研究生教育的培养理念、教育模式和方式、培养机制和研究生课程体系设计等方面入手予以加强[2]。改善研究生教育国际化意识滞后的首要条件是注重教师的国际化培养,一方面引进留学回国高层次人才,建设国际化导师队伍;另一方面增强本土教师的国际化素养,与国际教育理念接轨,从而成为研究生教育国际化的内生动力。

(二) 对国际化的认识具有局限性

缺乏全球化意识的教育国际化认识容易陷入传统国际化的狭隘思维,例如认为研究生国际化培养就是在研究生的课程学习、论文工作、实践交流等环节采用国际合作手段进行培养,并以此作为数量指标[3]。实际上这只是研究生国际化的手段而非目的,真正的研究生教育国际化所要达到的目标,是培养具有国际视野,了解国际动态,具有与国际接轨的认知逻辑体系的高层次人才。目前研究生培养国际化存在的问题是重手段而轻目的,距离真正的国际化本质还存在一定的距离。研究生国际化教育与培养应在扎实的基础理论知识和系统的专门知识层面之上,并且超越该层面,将对全球学术前沿、国际视野的认识融合于培养过程中。

高校应深刻领悟研究生教育国际化的重要内涵。研究生教育国际化是基于国际化的研究生培养目标需求,在全球范围内整合教育信息和资源,建立多元文化的相互理解,培养具有国际精神和国际竞争力的高层次人才的教育实践活动[4]。其涵盖了国际化的培养目标、国际化的教育理念、国际化的课程体系、跨国人员流动和跨国学术交流与合作研究等内容。在全球化背景下,研究生教育国际化成为全球多个国家和地区的全球发展战略核心内容之一[5]。尤其在发达国家如德国、英国、美国等,研究生教育已实现多元化与国际化,吸引了大批国际留学生前往学习,提高了国家影响力。我国研究生教育国际化进程正在加快,各种培养模式应运而生,准确把握研究生教育国际化模式的特点,正确处理教育活动中的矛盾,切实提高国际化研究生数量与质量,对于我国实现科教兴国与人才强国具有极为重要的意义。

(三) “本土国际化”程度不够

“本土国际化”或称“在地国际化”(Internationalization at home)是由瑞典马尔默大学副校长本特·尼尔森(Bengt Nilsson)于20世纪90年代末提出的教育国际化观念,认为国际化要以本土特色为基础,国际化的目的是补充和拓展本土特色,而不是掩盖或削弱本土特色[6]。我国研究生教育国际化与优秀传统文化融合度不够,研究生教育国际化培养过度依赖“送出去”而缺乏本土教育国际化的内生动力,即“本土国际化”程度不高。新冠疫情直接限制了跨国教育交流,凸显了“本土国际化”的重要性。研究生教育国际化与本土化具有辩证关系,国际化不应成为本土化的冲击和对立面,而是应当将两者相融合,坚持两者“在相容中相长,相互促进、和谐发展”[7]。研究生教育的“本土国际化”,要实现从“立足本土看全球”转变为“立足全球看本土”[6]。研究生教育国际化并不是将研究生的培养完全西化,与此相反,是在保持我国优秀传统文化的基础上,扩展研究生的国际视野,让其认识到人类社会不同文明之间交相辉映的光芒。新时代研究生教育国际化应倡导研究生学习优秀传统文化,保持与增强民族自信,与此同时吸收与接纳发达国家研究生教育的精华。如此才能在正确的世界观、人生观、价值观引领下,积极借鉴发达国家研究生教育的成功经验,为我国培养适合国情、具有全球视野与格局的优秀人才。要扩大具有全球视野的优秀人才的比例,使研究生国际化成为研究生教育的普适目标与常态,而非局限于精英教育。通过课程思政的建设,将课程思政与国际化教育相融合,是弥补我国研究生教育“本土国际化”程度不高这一短板的关键举措。

(四) 研究生国际化培养方案不完善

我国高校研究生教育与本科教育存在重复,两者之间的过渡和衔接仍有待加强[8]。研究生教育的广度和深度不够,培养方案体系与世界前沿和国内需求的衔接均不够紧密。目前研究生培养方案中使用国际教材的研究生课程较少,课程设计中与当代国际前沿直接相关的内容也较少;所使用的中文教材缺乏国际视野,偏向于本土(科学)研究,不能使学生掌握领域国际前沿,国际研究生培养方案尚不完善。这一方面制约了本土研究生的国际化视野,另一方面对国际留学生的吸引力不足,不利于提高研究生国际化水平。留学生人数是衡量高校学术水平和国际学术地位的重要标志,吸引留学生,有助于营造研究生国际化培养氛围[9]。从研究生教育国际化程度来看,近十年来西方国家在读博士生中留学生占比大多在20%以上,其中英国、法国、美国和澳大利亚等比例超30%,而中国在读博士研究生中留学生的比例仅为3.9%,与研究生教育发达国家的差距较大[10]。优化我国研究生培养方案,筛选一批优秀的英文原版教材用于理论课教学,更新一批体现我国科研、社会发展特点的课程,使我国研究生培养方案与教育体系既瞄准世界前沿,又与本国发展相适应,提高研究生培养质量与国际化水平。

二 后疫情时代我国研究生教育国际化的挑战和机遇

新型冠状病毒2020年席卷全球,为处于百年未有之大变局的当今世界又增添了一份不确定性。新冠疫情在很大程度上改变了我们所熟知的世界,使我们面对一个不确定性的时代,新冠疫情也必将在某种程度上成为改写或重规人类历史进程的“黑天鹅事件”[11]。新冠疫情对高等教育产生了深远的影响,造成对教育系统的最大冲击,作为对该冲击的应对方式,在线教育如雨后春笋般发展,颠覆了传统教育模式,在一定程度上改变了我国研究生教育国际化的方式和进程。因此,在后疫情时代,我国研究生教育国际化面临着新的挑战,也出现了新的机遇。