地方应用型本科对标新工科的实践教学平台建设

作者: 季田 庞桂兵 李明颖

摘 要:结合新工科建设和《中国制造2025》对专业人才培养的要求,满足产业对高素质技术人才的需求。该文以机械类专业为例,提出地方应用型本科对标新工科建设要求的实践教学平台建设。加强工程应用能力和创新实践能力的培养,构建适应企业需求,服务地方产业的实践教学体系。以工程实践教育中心为依托,进一步深化校企合作,产教融合,提出“三进一出,内外兼修”和“3+1”应用型人才培养模式,推进人才的订单式培养,为培养具有工程实践和创新能力的应用型人才奠定基础。

关键词:新工科;应用型;实践教学;产教融合;订单式培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)21-0058-04

Abstract: Combined with the new engineering construction and the "Made in China 2025" requirements for professional personnel training, to meet the industry's demand for high-quality technical personnel. This paper takes the mechanical major as an example, puts forward the construction of practice teaching platform of local applied undergraduate for the construction of new engineering course. We should strengthen the training of engineering application ability and innovation practice ability, and build a practice teaching system to meet the needs of enterprises and serve local industries. It deepen cooperation between colleges and enterprises, production and education integration, it put forward " 3 places to enter and 1 service, external and internal combination" and "3 + 1" applied talent training mode, promote the order-based training of talents, which is based on engineering practice education center.And it cultivates application-oriented engineering practice and innovation ability of the foundation.

Keywords: new engineering course; applied; practice teaching; production and education integration; order-based training

随着我国经济进入新常态发展、《中国制造2025》的提出,我国正全力推进实施制造强国战略,制造业整体正面临转型升级的历史任务。而新型冠状病毒感染疫情在全球的爆发和以美国为首的西方资本主义国家对我国的打压使得这种转型升级显得更为迫切。这就对新工科应用型人才的培养提出了挑战。

“我们急需发展‘新工科’,来支撑新经济发展的人才需要。目前我国工科人才培养的目标定位不清晰,工程教育与行业企业实际脱节太大,工科学生存在综合素质与知识结构方面的缺陷。”教育部高等教育司原司长张大良这样评介了我国工科教育的现状。教育部高校学生司副司长吴爱华针对“新工科”,也提出了“五个深化”,从五方面来推动新工科建设。产教融合再深化是其中重要的一环,要求着重于工程教育的培养,满足产业领域的需求,需要高校和企业协同推进[1]。

以习近平同志为核心的党中央高度重视产教融合。党的十九大报告明确提出深化产教融合重大改革任务。2019年7月,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第九次会议,审议通过《国家产教融合建设试点实施方案》[2]。

随着复旦大学“‘新工科’建设复旦共识”,天津大学“天大行动”和“北京指南”三部曲的启动,教育部也发布《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》,新工科建设由此在高校中展开。新工科建设的发展思路中重要的一条是开展产教融合、校企协作及协同育人[3]。对提升专业人才培养质量,实现新工科人才培养的“产业需求导向、跨界交叉融合、支撑引领行业”的培养要求具有重要意义[4]。

许多工科专业的毕业生没有达到企业的用人标准和要求,就业形势不太乐观。这一现象从根本上来分析,问题存在于一些工科专业人才培养的模式方面,培养模式中没有突出实践能力的培养[5]。我国各大高校普遍存在实习场所有限的现象,这样学生不能得到充足的能力训练,从而导致他们毕业后在实践动手能力上很缺乏,不能够满足企业的用人要求[6-7]。

笔者所在高校作为轻工类地方高校,毕业生在科研、创新方面往往不及双一流和985高校学生,实践动手能力又不及职业技术学院学生,高不成,低不就,从而造成了就业率低的难题。因此,在专业建设中必须对标新工科建设的要求,通过实践教学平台的建设,推进人才的订单式培养,加强学生的实践动手能力,产教融合,使学校的人才培养目标与企业的岗位需求一致,适合地方经济的产业特点和需要。学生毕业后能迅速适应工作岗位,满足市场对应用型专业人才的需求[8]。

一 对标新工科的实践教学平台构建

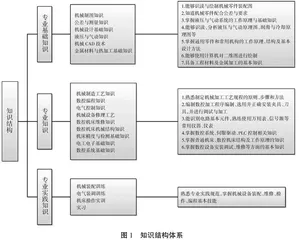

通过人才培养模式改革,加强实践教学,以适应知识、素质、能力和素养协调发展的人才培养需要[9],使实践教学所占学分比例达到总学分的30%以上,改革后的目标知识结构体系如图1所示。

在新的知识结构体系中,着重于机械类专业人才培养与生产实际和社会实践相结合,形成以实验和工程实践为基础,以工程设计、制作为主线,以科学研究和工程训练为依托、以综合实践为助推的实践教学平台。强化产教融合,以工程实践教育中心(大连工业大学-大机床工程实践教育中心)为依托,深化校企合作,协同育人,建立稳定的校外实习、实训基地,形成“校企合作、校内和校外结合、课内和课外结合”的实践教学模式。

二 实践教学平台内容的实施

(一) 构建支撑应用型人才培养的实践教学平台

理论知识只有通过实践才能很好地被接受,知识在实践中产生、发展。为了满足新工科对人才培养的要求,加强与企业生产实践的联系,发挥产学研相结合的作用[10],构建如图2所示的实践教学平台。

改革后的实践教学平台着力于解决实践教学实训时间短、零散,系统性较差问题,实践教学质量难以支撑新工科建设要求的更高层次创新型、应用型人才培养的问题。具体实施措施如下。

1)进一步加强产学研基地和校外实习基地的建设,扩大学生进入企业实践的数量,同时请企业专家来校讲学,参与课堂、课程设计、毕业设计等教学环节。鼓励学生进入工程实践教育中心、进入企业,为大学生创新能力和专业综合能力的培养提供良好的开放性平台。学生参与企业实际生产,提高专业知识综合应用能力,提高学生就业竞争力和创业能力。了解实践教学在学生应用能力培养等方面的真实需要,把握企业或相关单位可提供的实践资源等实际情况,并把两者紧密结合起来,确定实践教学的整体目标,确保实践活动有的放矢。充分利用企业或相关单位在资源、工具、技术等方面的优势,通过实习实训,使学生在制造工艺、先进工具的应用等方面有所收获,填补知识与技能等空白,为今后从事实际工作奠定必要的基础。重视过程,强调实训。在教师指导下,要让学生对企业或相关单位的生产、运作与管理等进行全方位的学习观摩,熟悉生产与管理等的基本原理与基本过程;同时要让学生运用现代工具技术进行必要的实际训练,让学生在实习实训和实践现场解决实际问题。

2)在学生的在校学习中实行“三进一出,内外兼修”的政策,鼓励学生及早进入实验室,进入教师研究室、大学生科技创新中心和“产、学、研”基地,鼓励学生和教师充分利用假期时间走出校门,到企业实践,形成“干中学、学中干”的良好的学习氛围。加强产学研基地和校外实习基地的建设,扩大学生进入企业实践的数量,同时请企业专家来校讲学,参与课堂、课程设计、毕业设计等教学环节。

3)生产实习采用“项目式”模式。生产实习是学完专业基础课后,安排的时间一般为2~3周的实习,也叫工艺实习。由于实习时间有限,学生普遍反映收获小、效果差。为此采取项目式生产实习模式。利用校企共建工程实践教育中心,由学校和企业商定,提出若干实践项目,每个项目5~6人为一组,在生产实习期间对实践项目进行跟进,最终要求提交一个项目完成情况报告。

该实习模式使学生带着问题开展实习实践,为解决问题而深入车间生产第一线,学以致用,使所学理论知识得到更深的理解,实现了认识过程质的飞跃。从而增加了自信,培养了工程意识和工程素质[11]。

4)改革实验课程及其考核和评定办法。设计型、综合性实验要进一步充实内涵,以发挥学生的主观能动性。实验成绩的评定注重过程性评定,分考勤、平时表现和实验报告三部分。平时表现主要看学生的理论知识水平和在实操中的表现。学生的实验报告抽出部分进行公开答辩。这三部分分别打分,最后由各部分汇总给出总成绩。

5)毕业设计“真题实做”。毕业设计“真题实做”是提高学生工程实践能力,促进毕业生就业的一种有效方法。在毕业设计中,要求学生到企业中去,做企业的实际应用题目;鼓励学生参与教师的科研项目,并以科研内容为毕业设计题目。在实践教学平台体系中完成真题实做,提高学生的技术应用能力和综合能力。

6)增强学生科技创新的意识,培养学生的科技创新能力。树立培养学生科技创新能力的意识,通过一系列科技创新活动,不断提高学生的创新能力。鼓励学生参加各类科技创新大赛,在大赛中挖掘大学生的创造潜力。设专门的科技创新指导教师,引领大学生科技创新活动,在已取得的科技创新成果基础上,积极组织参加全国及省市科技创新大赛,使学生有更多参与实践活动、锻炼专业技能的机会和渠道。

(二) 依托校企共建工程实践教育中心,加强和深化校企产学研合作,推进人才的订单式培养

1)发挥优势,在现有的工程实践教育中心基础上,积极与瓦轴集团有限公司等其他著名企业建立实践基地或实习基地。

校企深入合作,采用“校企协同育人3+1”模式。具体实施分为两个阶段,第一阶段是基本工程能力学习阶段,由机械类专业实践教学部门公布企业各个部门能够接纳顶岗实习的人数及要求,然后组织学生填报志愿,在学生和企业互相了解基础上,结合学生个人发展领域和企业生产实际,进行项目实训。参与企业项目的实际设计、制造、测试等工作。每个项目团队由5~6名学生组成,共同完成项目的研发。同时由课程教学部门进行培训和企业课程的学习。第二阶段是综合能力和创新能力学习阶段,结合企业的生产实际安排学生的毕业设计题目,在校企指导教师的共同指导下,学生完成毕业设计的选题,题目为企业生产实际中的课题;采用学校教师和企业导师共同指导的方式,学生的毕业答辩在企业进行,由学校和企业导师共同组成答辩委员会进行答辩[12]。

学生在实践学习过程中产生的材料费、工时费、耗材费等由学校和企共同承担。同时企业按照企业员工标准提供餐饮、住宿条件,保障学生的日常生活。最后,在校企合作指导委员会的监督下,双方根据学生能力培养的要求,对培养方式、方法进行调整,以适应学生能力培养的需要。