机器人领域三维协同育人体系构建与实践

作者: 刘敏 王耀南 张小刚 梁桥康

摘 要:随着社会发展和国家政策的逐步推进,我国的机器人领域蓬勃发展,各样成果不断涌出。然而,目前机器人领域的人才培养还存在着价值观引领薄弱、教学创新不足、工程实践教育匮乏等问题,造成面向国家战略需求的创新创业人才供给短缺的现状。针对以上问题,湖南大学电气与信息工程学院在机器人领域构建“思政-课程-实践”三维协同育人体系。该体系自实施以来,在学生价值观导向、实践能力提升和创新创业人才培养等方面均取得显著成效,能够为国内外高校的机器人工程人才培养工作提供相应借鉴与指导。

关键词:机器人专业;人才培养;课程体系;实践教学;思政教育

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)22-0001-04

Abstract: As society develops and the national policy promotes step by step, robotics in China which has made plenty of different achievements is experiencing rapid growth. However, the talent training in the field of robotics has some problems, such as weakly guided core socialist values, the deficiencies of innovation in teaching methods, and the lack of engineering practice education. Therefore, it leads to a shortage of qualified personnel that meets the national strategic demands. As for now, the College of Electrical and Information Engineering of Hunan University has constructed a three-dimensional cooperative personnel training system in robotics, including politics, curriculum, and practice, which has achieved remarkable results in core socialist values promotion, practical ability enhancement, and innovative and entrepreneurial personnel training since this system was implemented. Accordingly, it can provide reference and guidance for universities at home and abroad in undergraduate engineering personnel training in robotics.

Keywords: robotics major; talent training; curriculum system; practice teaching; ideological and political education

基金项目:中国高等教育学会创新创业教育分会“‘四新’建设与创新创业教育”研究课题项目“‘四新’与创新创业教育高质量发展研究——‘新工科’背景下人工智能创新创业人才培养模式的改革与实践”(IEECKT202108);湖南省学位与研究生教育改革研究重点项目“面向机器人工程应用的人工智能课程体系与教学方法研究”(2020JGZD016);2022年湖南省普通高等学校教学改革研究立项项目“基于专创融合的自动化专业创新创业人才培养模式的研究与改革”(HNJG-2022-0501)

第一作者简介:刘敏(1981-),男,汉族,湖南益阳人,博士,教授,博士研究生导师,副院长。研究方向为机器人视觉、模式识别。

*通信作者:王耀南(1957-),男,汉族,云南龙陵人,博士,教授,博士研究生导师,中国工程院院士,机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心主任。研究方向为智能机器人控制、机器视觉感知与图像处理等。

机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”[1],是工业4.0背景下智能制造的核心。而我国尚处在“工业3.0普及、工业4.0示范”的关键发展阶段,实现机器人技术的突破与应用,占领机器人发展高地,是我国从制造大国发展为制造强国的重要抓手[2]。近些年,国家相继出台《中国制造2025》《机器人产业发展规划(2016—2020年)》等一系列支持性政策[3],国内机器人行业发展迅速。但与蓬勃发展的市场相对的,是不可忽视的机器人人才缺口问题[4]。

《制造业人才发展规划指南》中预测,到2025年机器人技术领域人才缺口或达450万[5]。培养机器人领域善于实践、勇于创新的人才是国民经济主战场的重大战略需求。但是,目前的机器人人才培养在教学教材、知识体系、平台建设和工程实践等方面都难以紧跟时代潮流[6],导致学生实践创新能力不高[7]。同时,师生价值引领薄弱,部分学生缺乏家国情怀,缺少工匠精神等问题也日渐显露。

湖南大学电气与信息工程学院(以下简称“电气院”)面向国家需求,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,从思政教育的价值引领、多学科交叉的知识理论体系、工程实践教育等方面积极探索,创造性建设了“思政-课程-实践”机器人领域三维协同育人体系,在机器人教育教学领域取得了较为显著的成果。

一 传统机器人人才培养模式和体系存在的主要问题

随着智能制造和人工智能技术的高速发展,目前的机器人人才培养体系难以满足国家对一流人才的要求,在价值塑造、课程教学、实践创新等方面仍存在一系列突出问题,主要表现在以下方面。

(一) 核心价值观引领薄弱

传统机器人人才培养模式更侧重于提高学生的专业知识水平,忽视了周期长见效慢的思政教育。在快速发展、多元文化冲突的社会环境中,人才的培养难免呈现出“浮躁”之风,多数高校对学生专业课程制定有完备的学习、实践与考评等环节,思政教育工作却仅限于少量思想政治课与讲座,思政课程浮于表面、教育形式单一枯燥。这种教师到学生的单向灌输式的思政教育不仅无法高效地引领学生形成正确的价值取向,反而会打击学生对思政课程的兴趣,难以发挥思政教育的价值引领作用。

(二) 机器人课程体系有待完善

机器人领域融合了电气、电子、自动化、计算机和人工智能等多个学科的知识面,属于多学科知识体系交叉的范畴[8],知识面丰富且更新迭代快速,构建完备的知识体系难度较大,因此普遍存在教材内容落后,教学方法陈旧等问题。此外,近年来机器人领域正处于大放异彩的阶段,科研论文和前沿技术层出不穷,但学校的课程体系更新滞后,校内传授知识难以与社会需求相匹配,从而造成学生知识面狭窄、就业困难等诸多问题。

(三) 工程实践教育亟需加强

为紧密对接国家、产业和科技领域的重大需求,机器人领域的人才培养需要理论知识与实践并重。但部分高校的人才培养却重理论、轻实践,工程实践教育仅停留于纸面,或是实验室与实践基地设备不足、落后,无论是质与量都很难满足人才培养的相关需求[9]。此外,许多高校采用虚拟仿真来缓解实验设备不足的压力[10]。但虚拟场景的设计也依托于学校的教学资源水平,仍存在实验拟真度不高、交互方式单一、对最新技术难以跟踪等问题。

二 机器人领域三维协同育人体系构建方法

针对高等院校在机器人人才培养中所面临的问题,湖南大学电气院坚持以价值引领为基础,以多学科交融为特色,以培养学生的实践能力和创新能力为重要目标,构建了“思政-课程-实践”机器人领域三维协同育人体系,该培养体系主要在如下方面聚合发力。

(一) 党建引导,突出价值引领的导向作用

2020年9月17日,习近平总书记考察调研湖南大学岳麓书院并发表重要讲话。湖南大学党委书记邓卫说:“总书记的讲话,它涉及方方面面,所以我们首先把它融合在我们的人才培养中。人才培养,我们又首先要落实在思政课程和课程思政的相结合里头。”思政教育是人才培养之基,电气院充分发挥湖湘文化和岳麓书院的熏陶和教育作用,积极开展特色党建工作,形成思想过硬、素质过硬的教学团队,同时创建“思政标杆课程”引导专业课程思政育人,引领学生自觉践行社会主义核心价值观。

(二) 紧跟潮流,构建多学科交融知识体系

机器人领域的发展日新月异,目前的教学培养难以跟上前沿技术的更新速度。湖南大学电气院深抓这一痛点,通过探索科学前沿、研究产业发展趋势、融合多个前沿领域等举措聚合发力,不断缩小与时代前沿的差距,形成兼具挑战性、前沿性、创新性的多学科交叉知识体系,编撰多本前沿化专业教材,提出全面提升教学质量的改革化教学方案。

(三) 虚实结合,提升工程实践教育力度

工程教育是高校工科教育不可缺少的一环[11],电气院依托国家重点、湖南省重点实验室等平台开展工程实践教育,并积极与企业合作建立校企合作基地、创新创业基地,鼓励学生踊跃参与国内外竞赛,着力培养有思想、有能力、有创新的机器人领域人才。此外,电气院以“互联网+”共享虚拟仿真实验平台为媒介,以虚实融合的方式开展实验,实现工业机器人感知与控制等核心知识的综合性训练,不仅能降低实验成本,还能提高实验灵活性、开放性,将工程实践教育普及推广。

三 机器人领域三维协同育人体系主要内容

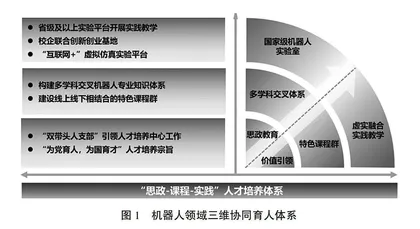

针对传统机器人领域人才培育问题,湖南大学电气院主要从以下方面展开改革探索,形成了“思政-课程-实践”的机器人领域三维协同育人体系,如图1所示。

(一) 发挥思政教育的价值导向作用,铸造高水平师生团队

许多大学的思政教育停留在思政课程层面,而在社会多元价值交织、相互渗透的复杂背景下,仅依赖思政课难以实现思政教育的目的。电气院实施思政课程与课程思政同向同行,在做好思政课程工作的同时,将价值塑造、知识传授与能力培养有机结合,使课程思政贯穿学生的课堂、实验室和实践环节。2021年电气院出台《自动化专业思政课程体系建设方案》等文件,获批“电气信息类专业平台课程思政建设的探索与实践”等多个省级教学改革项目,不断健全课程思政制度体系。在课堂上,打造传感与检测技术、信号与系统等多门“课程思政”示范课程。课堂外,积极开展一系列特色党建活动,强化师生的政治认同、思想认同、情感认同。学院领导积极参加学生“三会一课”,并促进校企合作,与企业党委建立“党建和创”基地。此外,结合定点扶贫单位和威胜电子等创新实践基地,开展下乡支教、社会调研、专业实习等社会实践活动,引导学生成长为能积极弘扬和践行社会主义核心价值观的时代新人。

(二) 构建多学科交融的机器人专业知识体系,建设特色课程群

机器人是近年来蓬勃发展的新兴领域,其具有的前沿性、综合性无疑是对教学体系与教学课程的一大挑战。湖南大学创建我国最早专注于前沿交叉学科“智能机器人+”的机器人学院,并集合计算机、机械工程、大数据和人工智能等多学科最新知识点,在机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室和高水平科研成果基础上,编写一系列机器人领域高水平教材,构造包含机器人感知与自主学习、机器人运动控制等课程的机器人专业知识体系,并开展“多科交叉创新机器人教学实践平台建设”等教育部产学合作协同育人项目推进教学改革。