师范认证背景下课程目标达成度分析及持续改进

作者: 焦士兴 袁亚丹 张曼 李中轩 赵荣钦 张建伟

摘 要:课程目标达成度反映学生对课程的掌握程度,对于改进“教”与“学”具有重要意义。采用课程达成度计算模型,评价自然地理学Ⅰ的课程目标达成度。结果表明①依据定量评价标准,课程目标1达成度呈N型变化,波动幅度较小;课程目标2和3达成度呈波动变化,二者变化幅度较大。②依据定性评价标准,课程目标1、2、3达成度呈上升~下降趋势,且三者波动范围较小。③综合定量和定性评价结果,二者基本保持一致,三个课程目标均已达成,但定量远低于定性的课程目标达成度。基于此,应改进教学方式,激发学习自主性,提升学科素养,逐步提高学生课程目标达成度。

关键词:师范认证;课程目标;达成度;自然地理学Ⅰ;持续改进

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)22-0064-05

Abstract: The degree of achievement of course objectives reflects the degree of mastery of the course, which is of great significance for improving "teaching" and "learning". Quantitative and qualitative methods are used to evaluate the achievement of the course objectives of "Physical Geography I". The results show that ①According to the quantitative evaluation standard, the achievement degree of curriculum objective 1 shows an N-shaped change, and the fluctuation range is small; the achievement degree of curriculum objectives 2 and 3 fluctuates, and the change range of both is large. ②According to the qualitative evaluation criteria, the degree of achievement of curriculum objectives 1, 2, and 3 show an upward to downward trend, and the fluctuation range of the threeis small. ③Comprehensive quantitative and qualitative evaluation results are basically consistent, and the three curriculum objectives have been achieved, but the quantitative degree is far lower than the qualitative degree of achievement of the curriculum objectives. Based on this, it is necessary to improve teaching methods, stimulate learning autonomy, improve subject literacy, and gradually improve students' achievement of curriculum goals.

Keywords: teacher certification; curriculum goals; achievement degree; physical geographyⅠ; continuous improvement

基金项目:河南省教育科学“十三五”规划2020年度一般课题“专业认证背景下师范院校自然地理学课程达成度评价与优化路径研究”(2020YB0186)

第一作者简介:焦士兴(1970-),男,汉族,河南周口人,博士,教授,院长。研究方向为水资源和水环境。

党的十九大提出要培养高素质教师队伍。2017年,师范类专业认证国家标准正式颁布与实施,标志着我国正式步入认证时代[1]。开展师范类专业认证有利于完善现代教育体系,推进质量保障体系建设,促进师范教育专业发展[2]。基于师范类专业的认证背景,在达成度评价方法方面,刘福来[3]提出了相对完整的课程目标达成评价机制;在教学技能提升方面,李容容[4]从思政专业师范生入手,研究了教学技能提升路径;在课程评价与设计方面,关威[5]以物理、化学学科为基础,研究了大学实验课的课程评价设计与实践;王晓娜[6]以英语学科为基础,构建了达成度的评价体系;李成会等[7]以生物科学基础,研究了“动物学”的课程目标达成度;周学勇[8]以数学学科为基础,研究课程目标达成度的计算方法。但是地理科学专业方面的研究相对薄弱。

自然地理学Ⅰ是地理科学专业的必修课程,是本专业的重要课程,其先修课程有地理科学导论、地球概论。通过对本课程的学习,要求学生能够辨识地质、地貌基本现象,理解其基本原理,系统地掌握地质学和地貌学的基本理论和研究分析方法,为学习专业课程以及从事相关教育教学和研究奠定基础。基于此,在师范类专业认证背景下,以安阳师范学院地理科学专业的自然地理学Ⅰ为例,采用定量和定性方法评价了课程目标达成度,从“教”与“学”两方面提出了课程目标达成度持续改进的战略对策。

一 自然地理学Ⅰ课程目标评价方式与达成度计算

(一) 课程目标与毕业要求指标点的关系

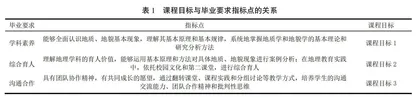

课程目标达成则是评价毕业要求达成的重要方面[9]。基于毕业要求与课程体系关联矩阵,设计自然地理学Ⅰ的3个课程目标(表1)。

(二) 课程目标定量和定性评价方法

课程定量评价方式涉及过程考核、期末考试(闭卷考试),包括平时作业、课堂表现和期末考核3个考核环节。其中,平时作业(占比10%),通过布置符合课程目标的作业评定学生学习情况;课堂表现(占10%),通过学生出勤、课堂表现来评定学生学习态度与学习效果;期末考试(占比80%),卷面成绩100分,以卷面成绩乘以0.8计入课程总评成绩,主要考核地质学、地貌学的基本概念和理论,以及运用基本知识和方法分析和解决实际问题的能力。各环节考核的主要内容、评价依据、计分方式和赋分权重等,是课程组成员共同商讨的结果。

课程定性评价方式是问卷调查。依据课程目标设计问卷,3个目标分别设置五个档次,从高到低的达成质量分布为5分、4分、3分、2分和1分。依据调查结果,分析课程目标达成情况的认可度,发现问题并持续改进。

(三) 课程达成度计算方法

依据定量、定性评价结果,选取课程目标达成度中的最小值,作为最终达成度,并与设定标准值0.6进行比较,若大于等于0.6,则达成;否则未达成。

1 基于定量评价的课程目标达成度计算方法

依据本课程所有学生各考核环节成绩,计算课程目标达成度。若学生总数为N个,设第i个课程目标包含的考核环节为M个,则基于成绩考核法的第i个课程目标达成度KCi表示为

式中:KCi为第N个学生课程目标i达成度。

2 基于定性评价法的课程目标达成度计算方法

根据课程目标达成度调查问卷,计算课程目标达成情况。设第i个课程目标包含分数项为M档,则基于问卷调查要求的第i个课程目标达成度表示为

式中:Ki为第i个课程目标达成度;n为年份。

二 课程目标达成度评价结果与分析

调取地理科学专业2016级(81名学生)、2017级(91名学生)、2018级(100名学生)、2019级(109名学生)和2020级(93名学生)五个年级10个班级的试卷成绩,分别从定量和定性两个方面对自然地理学Ⅰ课程目标达成度进行评价。

(一) 基于定量评价的课程目标达成度

基于2016—2020级地理科学专业学生的自然地理学Ⅰ考试成绩,利用定量评价公式(1)计算课程目标达成度(图1)。

课程目标1达成度总体呈现上升~下降~上升的N型变化趋势,波动范围介于0.671~0.833(图1)。图1表明:2016—2020级课程目标1达成度在0.6之上,但不同年级课程目标达成度存在差异。其中,2018级达成度最高为0.833,表明课堂教学效果明显,学生知识掌握水平较高;2019级达成度最低为0.671,归因于新冠感染疫情(以下简称“疫情”)期间学生居家网课,师生互动交流受到时空限制,学习效果不理想;2016、2017和2020级课程目标1达成度分别为0.743、0.732和0.749,数值差异不明显且相对稳定。课程目标1达成度表明:不同年级学生对于基础知识的掌握能力不同,原因在于线上线下教学效果存在差异,学生学习的积极性和主动性不同,学习的方法和经验也存在群体差异。

课程目标2达成度总体呈现上升~下降变化趋势,波动范围介于0.658~0.846(图1)。图1表明:课程目标2达成度在0.6之上,其中2019级达成度最高为0.846,主要是考虑到学生疫情期间网上学习,有关实践能力的考核内容相对容易;2020级达成度最低为0.658,归因于疫情原因开学相对较晚、野外实习难以开展;2016、2017和2018级课程目标2达成度分别为0.710、0.686和0.773,数值相对稳定,但与课程目标1相比整体偏低,表明学生基础知识掌握较好,但学生实践能力相对薄弱。

课程目标3达成度呈现下降~上升变化趋势,波动范围介于0.628~0.947(图1)。图1表明:2016—2020级课程目标3达成度均在0.6之上,其中2016级达成度最高为0.947,表明学生具备较好的团队合作和组织沟通能力;2019级最低为0.628,主要原因受疫情影响学生沟通交流受到限制,尽管运用了翻转课堂、小组讨论等教学方式,但学生团队合作精神和批判性思维的培养效果不明显。2017、2018和2020级课程目标3达成度分别为0.928、0.859和0.845,表明线下教学有助于沟通交流等合作能力的培养,且与课程目标1相比整体偏高,表明学生团队合作、沟通协作能力较强。课程目标3达成度表明:相比线上教学,线下教学能使师生联系紧密,利于及时发现问题并改进教学,有利于培养学生的团队精神。

(二) 基于定性评价的课程目标达成度

依据自然地理学Ⅰ的定性评价方式,利用公式(2)计算课程目标达成度(图2)。

课程目标1、2、3达成度均超过0.85,五个年级均已达成,且波动幅度较小,表明学生认为自身对于基础知识、实践能力和协作能力的掌握较好(图2)。图2表明,三个课程目标达成度均呈现上升~下降变化趋势,特别是2019年以来均呈现下降趋势,表明正常教学受疫情冲击较大,学生的学科素养等能力培养效果有所下降。

尽管课程目标1、2、3达成度呈现上升~下降趋势,但三者波动范围均较小。图2表明:①课程目标1达成度较高且在0.9之上,表明学生认为自身对于基础知识的理解深刻且掌握较好;其中2016—2018级处于上升阶段,2018—2020级处于下降阶段,且2018级达成度最高为0.954,2016级最低为0.909。②课程目标2达成度均在0.8之上,表明学生认为自身运用理论知识解决实际问题的能力较高。其中2016—2017级呈上升趋势,2017—2020级呈下降趋势,且2017级达成度最高为0.954;2016级最低为0.883。③课程目标3达成度波动范围在0.917~0.956,2016级—2019级呈上升趋势,且2019级最高为0.956;2019级—2020级呈下降趋势,且2020级最低为0.917。课程目标3表明,学生认为自身的沟通交流以及团队协作能力较强,归因于便捷的网络为沟通交流提供了方便。