“跨”与“融”

作者: 张书洋 刘长江 钱钰 冯雨薇

摘 要:微专业逐步成为新时代背景下的一种人才培养新模式。基于项目式课程群的支撑、企业实践实训的助力,微专业能够引导学生掌握多学科融合的知识体系和思维习惯,实现学科、专业交叉融合,推进科教、产教深度融合。微专业在跨学科知识体系构建、校企协同育人、职业素养提升上展现出的耦合过程,为复合型人才培养提供新路径。该文以南京航空航天大学微专业建设为例,梳理微专业跨领域、促融通的特性,对如何建设微专业提出设计思路。

关键词:微专业;“跨”与“融”;项目式课程;人才培养;设计思路

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)22-0094-04

Abstract: Micro-major has gradually become a new mode of talent training in the new era. With the support of project-based courses and the help of enterprise practice and training, micro major can guide students to master the knowledge system and thinking habits of multi-disciplinary integration, realize the cross integration of disciplines and majors, and promote the deep integration of science and education and industry and education. The coupling process of micro-major in the construction of interdisciplinary knowledge system, school-enterprise collaborative education, and the improvement of professional quality provides a new path for the cultivation of compound talents. Taking the micro-major construction of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics as an example, this paper sorts out the cross-field and integration characteristics of micro-major, and puts forward some design ideas on how to construct micro-major.

Keywords: Micro major; "Cross" and "Integration"; project-based course;personnel training; design idea

基金项目:2021年江苏省高等教育学会“十四五”高等教育科学研究规划课题“新工科专业建设绩效评价指标体系研究”(ZDDY07)

第一作者简介:张书洋(1984-),女,汉族,辽宁辽阳人,硕士,实验师。研究方向为项目管理。

建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程。高等教育在新时代承担着新的使命,要做好“四个一流”的统筹:一流大学是目标,一流学科是条件,一流本科是根本,一流专业是基础[1]。专业是人才培养的基本单元,形成人才培养目标路径。专业建设越来越重视培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。探索一条中国特色拔尖创新人才培养路径是适应新技术、新业态、新模式、新产业的需要,如何落实培养理念、实现培养目标主要依靠专业建设中的能力塑造。新时代赋予高等教育的使命和责任不仅要从被动适应转向主动服务当前国家、经济、社会发展需要,而且要面向未来,满足国家未来需求,甚至引领经济社会和行业产业发展[2]。然而产业领域多样化发展,社会分工细化加速,高校专业设置相对稳定,无法与职业分工完全匹配,实践实训与现实岗位存在差距。这为微专业带来了一个新机遇。开展微专业建设工作,能够加强人才培养与社会发展、产业需求、国家战略的紧密对接,促进学科专业交叉融合,深化科教、产教融合,推进“新工科、新医科、新农科、新文科”建设,实现学生跨专业个性化发展目标,充分体现人才培养理念,助力专业领域整体发展。

一 微专业建设的内涵

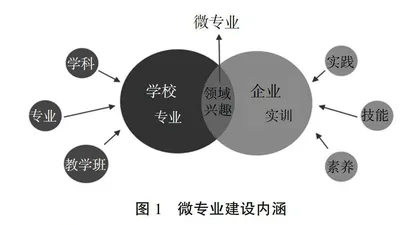

交叉与融合是创新人才培养的着力点。基于多学科交叉、产学研融合,斯坦福大学的硅谷模式、剑桥大学的科技园区等对创新人才培养提供了很好的参考[3]。微专业建设就是探索如何构建高校与产业融合发展共同体,引领专业教育创新变革(如图1所示)。其不仅是从名称上辨识为微小,而是从专业内涵建设上体现其特有的功能性,实现培养目标。立足经济社会发展对人才的需求,微专业建设需要围绕某个特定专业领域、研究方向或者核心素养,开设一组核心课程,旨在提升专业培养与职业发展需求之间的匹配度,使学生具备一定的跨专业素养和从业能力,提高学生知识结构的复合性。微专业建设需要探索学科综合优势与企业需求导向匹配,由学校专业教师及行业企业专家共同组成教学团队,积极丰富、创新人才培养模式和课程考核方式。微专业建设需要深化课程体系和教学内容改革,以时代发展对高校人才培养要求为抓手,引领教学方法更新和教学手段创新,探索以跨界发展为导向、以科研项目为驱动的探究式教学模式,构建项目式课程体系,建设一批能反映经济社会发展新要求、社会反响好、学生满意度高、具有跨学科交叉特色的微专业,引导学生主动适应新发展。

二 微专业建设的路径

微专业建设要符合人才培养逻辑规律、重视形成和发挥学校办学特色,沿着科学、合理、有效的路径开展具体建设工作。《普通高校本科专业类教学质量国家标准》涉及适用专业、培养目标、培养规格、课程体系、师资队伍、教学条件和质量保障等要求[4]。微专业围绕这些基本要素,要发挥“跨”与“融”的特点,创新培养形态、丰富教育资源、拓展知识体系、重塑教学流程。以南京航空航天大学微专业建设为例,一个微专业就是一个专题项目,项目式课程群目标面向产出,重点关注与就业岗位高度契合、与前沿研究深度联系(如图2所示)。培养方案一般设置5~8门的课程,主要包含专业知识、企业课程与主题实训。

(一) 微专业建设重在“跨”

跨领域是微专业的鲜明特色,项目式决定知识结构的多样性,而构建项目式课程体系是支撑微专业建设的有效途径。工程活动的复杂性决定了跨学科学习的必要性,跨学科教育是高等工程教育改革的有效推动力[5]。强化价值引领,科学重构课程体系,微专业以科研、科创项目为牵引重组知识结构,推动一流科研设施基地向学生开放,推动启发式、研讨式、参与式教学改革,将学科前沿、创业实践融入教学全过程,开发具有高阶性、创新性且具有挑战度的项目式课程,可周期性调整和持续改进课程设计,达到拔尖创新人才培养的要求。

1)跨学科。微专业如何实现小而精,需要从学科组建上体现大格局、强专业。微专业虽然指向的是某一领域或研究方向,实际需要的是打破学科之间的藩篱壁垒,形成跨学科知识体系,这也决定了微专业教学团队的组成需要跨学科。项目式课程的要义在于项目带来的多元学科体系,因此,项目式课程群实现了微专业跨学科特性。以南京航空航天大学“飞行器燃油系统”微专业为例,其学团队构成主要由本专业教师和南京609所工程师为主,同时邀请各大主机院所燃油动力室工程技术人员进行专题讲座和作为项目导师对学生进行指导,推动微专业教学模式和方法上的再创新,不同学科的学习元素生成了真实的职业情境。

跨学科建设路径上,从微专业名称设置体现跨学科建设目标,从教学团队遴选形成条件保障。建立跨学科教师队伍建设的制度性政策和措施,吸引优秀教师团队、保证师资队伍稳定与健康发展。同时,丰富教师职责,不仅对教学能力评判,还考核作为项目导师的能力。把微专业各门课程真实有效地融入项目,形成有机统一,达成项目式目标。

跨学科遵循标准上,首先,微专业名称设置不局限于专业设置目录中突出专业知识的名称,而需要体现出解决某一领域实际问题,例如南京航空航天大学的“航空法”“无人机集群设计与工程”“空天动力”等;其次,教学团队必须覆盖两个以上学科教师队伍,且引入至少一个企业课程团队。各门课程老师分担项目指导教师角色。教师为学生提供咨询、指导服务,并对学生职业生涯规划、职业从业教育有足够的指导,构建师生学习共同体。

2)跨专业。微专业针对的一般是大学二年级及以上学生,学生在前期学业中获得了一定的专业知识、自主学习能力、有工程实践需求。微专业促使学生做一个全新自我认知,打破了固有专业划分,按实际项目需求,学习项目关联的专业课程。例如南京航空航天大学“人工智能”微专业明确培养目标构建“AI+X”的知识结构, 可从事融合人工智能知识的跨学科相关领域的应用研究、技术开发及技术服务等工作,不同专业学生能就跨学科相关问题,分析、制定人工智能解决方案,并管理项目的实施。微专业在强化专业核心、丰富职业能力基础上,通过建立科学、合理、重点突出的项目式课程群,提高课程的品质与效果,提升学生跨学科综合素养、知识和实践能力,提升拔尖类复合型人才培养水平。

实现跨专业原则上要完善微专业选报规则,明确微专业面向对象,适当设置准入条件、选拔方式,例如,通过先修课程、必修课平均学分绩点等了解选报学生已掌握的知识层次,通过社会实践及竞赛经历分析选报学生已达到的能力要求及课外自主学习能力,避免增加学业负担。

实现跨专业在选拔机制下可放宽招生条件上,不设置专业限定,去除某些专业方向优先的条件。从制度设定源头上,保证跨学科的前提。

3)跨教学班。微专业要树立以学生为中心的教育教学理念。学生作为受教育主体,结合自我需求、专业基础知识、兴趣特长等,自主选择微专业项目任务,为学生个性化发展提供路径。来自不同专业的学生通过项目组建团队,而不是用原有专业去组建教学班区分学生属性。团队的概念引导学生选取适合自己的任务角色,有效挖掘自身潜能,体验团队协作的成效。学生在项目式授课中成为课程主导,进入新型教学组织中,感受跨学科知识结构的碰撞,探索实验实践新形式。

跨教学班的内涵是每个微专业建成若干个项目团队,领取一个项目任务,学习过程与项目进程同步。微专业所设置的课程用以指导项目有序推进。学生在微专业学业完成时,同步完成项目结题验收。

跨教学班的方式是围绕微专业,以项目招生,招生设定项目课题、任务分工,可以与“互联网+创新创业大赛”“挑战杯”等大学生科创项目结合,也可以引进企业实际问题作为项目课题等。例如,南京航空航天大学“飞机改装设计与适航审定”微专业拟定学生通过实践提出改装方案,形成创新创业项目申报书和互联网+大赛计划书,训练批判思维和创新思维。在招生填报信息设计中要求学生列举个人能力对任务分工的支撑,双向选择,通过证明材料最终匹配团队成员、确定团队组成。

(二) 微专业建设贵在“融”

促融通是微专业的突出优势,校企合作决定能力素养的融合性。科教融合是世界一流大学办学的核心理念,产教融合是高校提高人才培养质量的必然选择[6]。微专业构建的项目式课程群要加大实践教学比重,有效利用校企优势资源,发挥实践育人功能。以南京航空航天大学“多功能轻量化结构”微专业为例,7门课程均涵盖实践环节建设,主要的实践安排包括多功能轻量化结构的制备、热学测试、冲击测试等系统性的实践过程。学生可以通过进入实验室实地了解如何准备、开展及处理实验。学校和企业、课堂和实践、项目和实操,相互融合,打通学术、产业边界,构建系统性知识训练,以专业学习指导项目实践,再用项目实践检验专业学习,达到提升教产学研融合、学生实践能力培训、解决企业实际问题的项目式合作目标。