课程思政建设背景下经济管理类课程与企业社会责任耦合度的影响因素研究

作者: 沈奇泰松 靳海燕 章俨 靳雨涵

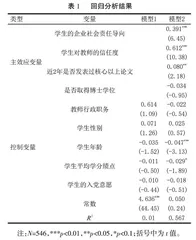

摘 要:企业社会责任是经济管理类课程中具有代表性的课程思政议题之一,但现有文献对其感知绩效的定量评价和影响机制的理论阐述较为不足;在学科交叉背景下对其开展的实证检验,更是鲜现。基于此,该研究结合课程思政和企业社会责任相关理论,以经济管理类课程与企业社会责任的耦合度为切入点开展探索。研究发现:第一,基于学生侧的耦合度量表,可以作为课程思政实施效果的评价工具;第二,大学教师的教学研究能力、学生对教师的信任度及学生自身的企业社会责任导向,会对学生感知的耦合度产生显著正向影响。该研究从特定视角和工具方法入手,贡献于课程思政的效果评价和影响机理研究,亦为新时期进一步做好经管类大学生的商业伦理教育提供政策启示。

关键词:课程思政;经济管理类课程;企业社会责任;耦合度;影响因素

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)23-0052-06

Abstract: Corporate social responsibility (CSR) is one of the representative ideological and political issues in economics and management courses, but the existing literature is insufficient in terms of the quantitative evaluation of its perceived performance and the theoretical elaboration of the influence mechanisms. Empirical tests on it in the context of interdisciplinary approaches are even rare. Based on this, this study explores the coupling between economic & management courses and corporate social responsibility (CSR) by combining theories related to curriculum ideology and politics and CSR. The study finds that: firstly, a student-side coupling scale can be used as an evaluation tool for the implementation effectiveness of the curriculum ideology and politics; secondly, the teachers' research capabilities in education, the students' trust in teachers, and the students' own corporate social responsibility orientation have significant positive impacts on the coupling degree perceived by students. This study contributes to the evaluation of the effectiveness and impact mechanism of the curriculum ideology and politics from a specific perspective and instrumental approach, and also provides policy insights for further improving business ethics education for university students in economics and management in the new era.

Keywords: curriculum ideology and politics; economic & management courses; corporate social responsibility; coupling; influencing factors

课程思政寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,是落实立德树人根本任务的战略举措,有助于全面提高人才培养质量[1]。正如习近平总书记提出的,“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[2]。随着课程思政实践的不断推进,学界的研究也逐步丰富,既包含了理论内涵阐释、内在元素挖掘、行动路径设计等已较为成熟的工作,也涌现出课程思政难点解析、教师课程思政能力评价及特定领域课程思政融入模式设计等新兴议题[3-5]。然而,以上研究仍局限于理论探讨和定性分析,针对教师课程思政能力和实施效果的量化研究较为欠缺;更重要的,针对具体专业课程与思政主题的耦合度评价及其影响因素的探索,十分不足。

与此同时笔者还注意到,在经济管理领域,已有学者对企业社会责任(CSR)在高等教育中的融入问题进行了分析,包括价值诠释、现状分析和工作方案设计等方面。我们认为,企业社会责任既符合专业教育与职业伦理教育融合的要求,也是在特定领域开展课程思政实践的有益探索,应该引起更多重视;也值得作为一个透镜,探究课程思政的实现路径[5]。正如教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》所指出的,要优化课程思政内容供给,经济学、管理学、法学类专业课程要培养学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养。

尽管如此,学术界对“经管类专业课程与企业社会责任耦合度及其影响因素”的研究仍十分欠缺,我们需要了解:如何评价企业社会责任理念与经管类课程的耦合程度,哪些条件对上述问题产生了实质性影响。对此,笔者拟按照“既依托课程思政的理念,又融合管理学特别是利益相关者理论”的逻辑,在借鉴企业社会责任实证研究的基础上开展探索,以期在总结课程思政评价体系和实现机制典型经验的同时,找到提升经管类学生社会责任素养和可持续理念的重要影响要素。

一 文献回顾与假设提出

(一) 文献回顾

1 课程思政相关研究评述

近年来,课程思政的研究不断推进,呈现出从概念阐释到路径探索的演进过程。例如,有学者提出,课程思政蕴含着课程建构精神的育人内涵,应积极思考各专业课程与思政教育的融合方式,突出不同的思政元素;可以从体制机制、教学体系、教学过程和教师能力等方面入手,提升其建设水平[6-8]。在此基础上,还有学者指出,思政元素“如何挖”“怎么融”及体系“怎么建”是难点;要对教师课程思政的能力进行概念界定,探索开展评价方法的设计[3,5,9,10]。由此可见,课程思政能力与教师的教学研究能力,如知识结构与知识更新速度、学科内容驾驭水平、哲学思辨能力等内容十分相关[11]。除了教师这一主体,现有文献也关注到了不同专业课程在思政融入方式和切入点上的差异性。

2 企业社会责任在经管类课程中的融入情况分析

自20世纪90年代起,国外一流大学逐渐将企业社会责任和可持续发展议题引入经济管理类课程[12]。他们认为,企业社会责任教育的本质是以职业素养为目标的德性和价值观教育,为培养潜在的道德型领导、管理者和员工夯实了基础[13]。随着制度体系的完善及利益相关者影响力的增强,国内许多大学也已认知到培养负责任的未来人才的重要性。然而,由于起步时间晚等因素,此类课程仍存在教学模式较为传统、课程目标不够清晰、评价体系相对不足等问题[14]。更重要的是,由于资本的逐利属性和效率追求容易导致短期化等问题,经管类课程普遍存在需要全面融入企业社会责任理念的要求。这也凸显了经管类课程思政的重要性。面向上述问题,已有研究给出了部分解决思路,例如强化教师的企业社会责任理念,搭建大学生社会责任信息库,鼓励学生自主践行社会责任,以及强化教师和学生“学习共同体”的互动等[14]。对此本研究认为,企业社会责任与经管类课程的融合,既要基于经济管理的学科要素,又需考虑德育教育和课程思政的一般规律,既要应用管理学科的实证思维,也要结合教育学科的思辨逻辑,值得进一步开展具有学科交叉性质的深入探索。

(二) 假设提出

基于已有文献展现出的课程思政的实施路径和实现过程主要与“教师能力”“学生认知”及“教师和学生互动”三个层面紧密相关的实际,本研究拟从上述三个层面提出影响经管类课程与企业社会责任耦合度的研究假设。

1 教师教学研究能力的影响

余承海和姚本先[11]认为,高校教师的教学研究能力主要由以下七个因素构成:完善的知识结构及知识更新能力、驾驭学科内容的能力、学术研究的能力、培养学生终身学习的能力、哲学思辨能力、熟练操作计算机的能力、有效获取资料的技巧及较高的阅读理解能力。由此我们可以想象,教学研究能力强的老师,有较好的教学内容和讲授过程的把控度。他们会综合发挥创新、设计、观察与反思等能力,做好课程知识体系和价值体系的优化升级;他们也更可能及时结合党和国家的最新政策文件和战略部署,不断补充教学内容。考虑到企业社会责任是较为新颖的可持续发展导向,一定程度上与占主导地位的新古典经济学派及经济价值最大化的传统观点相冲突,需要不断吸收新发展理念。因此,我们有理由认为,教学研究能力强的教师,能让学生感知到经管类课程知识与企业社会责任的耦合。

在此基础上,从高校教师教学研究能力的定义中我们还可以体会到,该能力越强的老师,越可能会积极尝试新的教学手段,做好课堂设计,将专业课程与价值观引导相融合[4]。正如一些学者指出的,课程思政元素的融入并非易事,需要结合学情有针对性地展开,存在由浅入深、逐步感召的过程,既要灵活采用情境教学、个案示范等手段,也要擅于进行知识整合和理念映射[5,9,10]。鉴于企业社会责任理念与经济管理知识虽广泛相关,但又需合理解读和动态强化的特征,教学研究能力强的老师能产生更好结果即是一种合理预期。综上所述,我们提出以下假设。

H1:教师的教学研究能力对学生感知的经管类课程与企业社会责任的耦合度具有正向影响。

2 学生对教师信任度的影响

根据McAllister[15]的观点,人际信任可分为认知信任和情感信任,且有研究表明,个体行为以人际信任为重要前因,是认知信任和情感信任综合作用的结果。其中,认知信任是一方相信,另一方能完成自己所期望的行为,会激发信任方特定目标下的理性行为;学生信任教师,有助于建立正面行为预期,以更主动和积极的心态面对学习。而情感信任有赖于双方时间和情绪的投入,以情感依赖和互惠认同为基础;当学生对教师的情感信任较高时,学生会更加主动地搜寻所需要的信息、寻求与教师交流的机会。

基于文献回顾我们可以发现,企业社会责任的案例和素材已逐步进入经管类课程,但仍处于偶发状态,教师在使用和讲授过程中,较为可能的模式是场景嵌入、点到为止,且相关内容往往具有内隐性。因此,考虑到人际信任的潜在逻辑并结合经管类课程的讲授实际,我们可以想象,当学生对教师的认知信任较高时,会更愿意认真聆听,从而提升其对专业课程与企业社会责任耦合度的感知;另一方面,当学生对教师的情感信任较高时,则会更主动地向教师提问,与其分享见解,从而在教师的反馈中更全面地感知到经管课程知识与企业社会责任价值体系的融合,并形成一定的记忆效应。综上所述,我们提出以下假设。