新工科背景下思维导图在教学过程中的设计方式与教学效果分析

作者: 王秋滢 勇俊 李想

摘 要:该文针对新工科时代背景下要求大学生要具备跨专业思考、多学科融合、综合运用各专业知识解决问题的能力,提出“思维导图导引教学+思维导图课后作业建立知识体系”的教学方式。该文首先论述思维导图引入课堂授课的可行性。然后,论述“思维导图导引教学+思维导图课后作业建立知识体系”的教学方式的详细内涵。最后,作者选取2019级、2020级电路与电子技术授课本科生(观察组:引入思维导图;对照组:传统教学模式)为研究对象。数据结果表明,利用思维导图对专业知识的整理学习,对学生在知识体系架构构建、知识点串联、多知识点综合应用、问题现象主观分析等方面有较大的帮助,不仅对学生在本门课程的学习过程起到助力作用,还对课程学习内容在日后的后续课程学习、研究生课题研究过程奠定基础。

关键词:新工科;思维导图;设计方式;教学效果;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)25-0107-07

Abstract: In view of the background of the New Engineering era, college students are required to have the ability of cross-disciplinary thinking, multi-disciplinary integration and comprehensive application of various professional knowledge to solve problems.This paper puts forward the teaching method of "Mind mapping guidance teaching + Mind mapping homework to establish knowledge system". Firstly, this paper discusses the feasibility of introducing mind mapping into classroom teaching. Then, it discusses the detailed connotation of the teaching mode of "Mind mapping guidance teaching + Mind mapping homework to establish knowledge system". Finally, the author selects 2019 and 2020 undergraduate students to teach Circuit and Electronic Technology (observation group: mind mapping; Control group: traditional teaching mode) as the research object. The data results show that the sorting and learning of professional knowledge by using mind mapping is of great help to students in the construction of knowledge system architecture, the connection of knowledge points, the comprehensive application of multiple knowledge points, and the subjective analysis of problem phenomena. It not only helps students in the learning process of this course, but also lays a foundation for the subsequent course learning and graduate project research process of the course learning content in the future.

Keywords: new engineering; mind mapping; design method; teaching effect; teaching mode

2017年2月以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》[1]《关于推荐新工科研究与实践项目的通知》,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设。此举是为了应对新一轮科技革命和产业变革所面临的新机遇、新挑战而提出的“新工科”理念。围绕新工科专业建设,教育部不仅批准了大数据、人工智能、机器人工程和网络空间安全等新工科专业,而且通过产学研协同育人计划项目,为新工科专业融入新工科建设理念,并不断向新工科专业转化[2]。

新工科时代背景下对高校学生的培养目标又提出了新要求。要求大学生不仅要扎实地掌握专业基础知识、活学活用,更需要具备跨专业思考、多学科融合、综合运用各专业知识解决问题的能力。因此,在新工科建设背景下,高校教师在教学过程中,如何融入新的教学方法,开展各专业特有培养模式、培养具备跨学科综合能力的人才的改革已经迫在眉睫。

思维导图作为辅助教学方法,近年来已经渐渐进入高校教育中。特别是对于典型的工科院校,专业课具有很强的理论性与逻辑性,知识覆盖面广、内容深入,专业课之间有很明显的相辅相成的关系[3-4]。因此,将思维导图教学法推广到工科高校专业课程的教学中有很大的发展空间。

一 思维导图简介

(一) 思维导图是增强记忆和创造性思维的关键工具

思维导图(Mind Mapping)又称为心智导图,是20世纪60年代末由英国著名学者东尼·博赞(Tony Buzan)创建的一种有效表达发散性思维的图形思维工具[5]。它可以将不同形式内容(如文字、想象、数字、理由、图像、列表、颜色和节奏等)与结构图像联系起来,形成结构图形式[6]。思维导图的绘制类似于人类大脑的放射性思考方式,即以一个思维点出发,并以此为中心向外发散出多个关节点,每一个关节点继续向外发散,以放射性的方式建立链接。换句话说,在思维导图的绘制过程中,信息在绘制人员的大脑中就像蛛网一样被组织起来,提高了绘制人员的高阶思维技能,如综合、计划、反思、决策和总结等。因此,思维导图也被认为是增强记忆和创造性思维的关键工具[7-8]。

(二) 思维导图是一种具有创新意义的教学工具

思维导图具有集点集中、主干发散、内容明了、层次分明、边学边做和不断完善等特点。因此,自其被创建以来被广泛应用在文化、商业、行政等各个领域,特别是在外语[9]、科学[10]、音乐[11]、社会科学[12]和数学[13]等教育行业,也在逐渐引入思维导图教学模式。在英国,思维导图是中小学教学中的必修课程;在新加坡、韩国、日本等国家很多教育机构都非常重视思维导图在教学中的作用。我国对思维导图的研究相对于国外起步较晚,目前处于本体研究及相关制作软件的应用研究。通过文献查找,发现越来越多的教育教学设计已经开始使用思维导图作为辅助的教学工具[14-15],例如教材编写、教师课程教学设计、学生知识结构建立等。特别是近年来,随着数字技术的快速发展,开发者利用计算机绘制在视觉上更吸引人的思维导图,已被视为一种具有创新意义的学习方式和教学工具。相比于传统的纸面绘制思维导图,计算机软件绘制的电子思维导图不仅有利于激发和整理思维,使零散琐碎的信息系统化、规范化,还便于回顾、更新、存储、共享和移植。

二 思维导图引入课堂授课的可行性

(一) 高等教育课程数量倍增与授课方式互补

在新工科教育改革与互联网信息智能时代背景下,仅以传授知识点为主要目的的授课不再适用。具体来说,主要包括两方面:一方面,现代高等教育专业课程学习不同于高中以前学习内容,存在学修课程多、密度高的特点。特别是面向新工科理念的大学生培养方案将存在课程所属学科跨度更大的现象。另一方面,由于智能手机的普及和移动上网的便利,百度和谷歌等众多搜索引擎已经能够快捷方便地为大学生提供知识点的自主学习,只针对单一课程知识点堆积的授课方式已显得多余和无趣,甚至无效。因此,新时代的高校授课内容应该由课程相关的系列知识点挖掘重构而成,使大学生在课堂上和工程教育方面不断得到创新思维和系统关联思维的导引与启迪。

(二) 高等教育课程知识的积累性、传承性、思维性与工程性

首先,课程知识点是众多前期相关研究与应用实践成果的积累结晶,可构建“知识点结晶过程”思维导图表达其积累结晶的思维演绎及问题解决过程、不同研究结果的互补性和互证性;其次,专业课程是基础学科理论的传承与延伸,可构建“课程间内容关系”思维导图将课程知识点与其他基础学科理论相融会贯通,解读知识点的基础理论作用、创新源头与演变过程、知识点可能变化发展方向等;再次,逻辑思维是大学生能够学好课程内容的关键,可构建“授课内容”思维导图来贯通解读课程知识点的逻辑思维方式,发现课程知识点的前提条件限制和缺陷,引导大学生积极思维和主动思考;最后,工科课程特有的工程性特点体现在知识点的工程应用上,而实际工程状况往往比理论上影响因素更多更复杂,可构建“知识点工程含义与逻辑对接”思维导图将授课知识点与工程应用物理含义及工程逻辑相对接,展示实例应用中的工程智慧,培养大学生学以致用的能力。

(三) 思维导图推广到工科高等教育具有很大发展空间

研究人员从不同角度定义了思维导图。Buzan[16]将其定义为可以“通过使用关键词和关键图像对信息进行编辑和组织的技术”;Nast[17]将其定义为“总结信息集”;Khoo[18]将其描述为“解释概念之间联系和相互关系的图表”。通过上述定义看出,由于思维导图具有创造原则、视觉意义、地图阅读形式和符号建立联系等特点,如果将其作为一种教学方法,可以使教师在课堂教学中,除了关键知识点的讲述外,重点阐述各知识点之间、各章节之间的关系,使学生能够更快更好地掌握课程基本知识框架。此外,通过思维导图对一门及多门课程之间关系的梳理,可以快速有效地将知识融会贯通,找出各专业课之间的关系、重点和难点,有利于提高课堂教学质量,便于学生进一步理解多门课程之间联系及如何相互应用,激发学生的学习兴趣。

三 “思维导图导引教学+思维导图课后作业建立知识体系”教学方式

“思维导图导引教学+思维导图课后作业建立知识体系”的教学方式分思维导图导引教学与思维导图课后作业建立知识体系两方面。

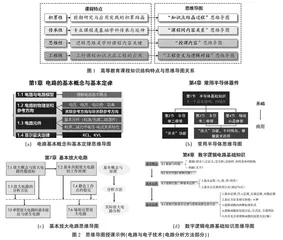

(一) 思维导图导引教学

工科院校的课程特点是课程之间关联性强、学生课前预习课后复习作用大。课上授课过程中,经常出现前序课程知识忘记、不熟悉及课前预习不充分等现象,直接导致出现本节授课学生跟不上、学不懂的现象。针对该问题,可采用思维导图导引教学方式,即教师在教学前介绍思维导图的使用方法和相关知识,帮助学生初步了解本次授课的知识点的重点内容和关键点。在此基础上,课程核心内容讲授过程中,利用思维导图强调章节之间的知识点关联、知识体系架构、前序后续联系等方面做重点介绍,让学生感受到学习知识的连贯性。图2为笔者在电路与电子技术授课过程中用到的部分思维导图。

(二) 思维导图课后作业建立知识体系