“双一流”建设背景下被公开警示学科提升路径研究

作者: 洪士开 王舒晗

摘 要:第一轮“双一流”建设评价结果出炉,个别被公开警示的建设学科按要求结合学校定位、首轮建设成效、学科特色优势作出调整,原学科撤销。该文针对在建一流大学或一流学科,结合自身高校学科实践,从课程建设、师资学生队伍、质量管控及监督激励机制等方面进行剖析,构建科学合理的课程设置、国际化的人才团队,改革创新人才培养机制,完善动态质量评价体系,为高校“双一流”建设提供有力支撑,为深化研究生教育改革提供借鉴。

关键词:“双一流”建设;研究生教育;交叉学科;培养模式;科研平台

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)27-0035-04

Abstract: The evaluation results of the first round of "Double First-class" construction have released. Some construction disciplines publicly warned will adjust according to the requirements based on the orientation of the university, the results of the first round of construction and the characteristics and advantages of disciplines. The original disciplines will be cancelled. This article aims at building first-class disciplines or first-class university to analyze and study based on the practice in colleges and universities, students from the course construction, teachers' team, quality control, supervision and incentive mechanism. It also stimulated first-class disciplines or first-class university to build a scientific and reasonable curriculum, aninternational talent team, reform and innovate personnel training mechanism, improve the dynamic quality evaluation system. It will provide strong support for the construction of "double first-class" and reference for deepening the reform of postgraduate education.

Keywords: "Double first-class" construction; graduate education; interdisciplinary; training mode; scientific research platform

2022年2月14日,教育部举行新闻通气会,介绍深入推进新一轮“双一流”建设有关情况。会上通报了15所公开警示(含撤销)“双一流”高校在建学科。这些学科整体发展水平、可持续发展能力、成长提升程度相对靠后。会议要求被公开警示的建设学科结合学校定位、首轮建设成效、学科特色优势作出调整。警示学科和调整后的学科,2023年接受再评价,届时未通过的学科将被调出建设范围。

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出: “只有培养出一流人才的高校,才能够成为世界一流大学。”办好研究生教育是建设世界一流大学培养一流人才的重要途径。近些年世界经济、政治形势风云突变,新兴科技、关键技术、人才竞争日益加剧。“双一流”建设为将来比较长期内我国高等教育改革和发展确定了时间表和路线图[1]。

一 当前大学研究生教育的规模特征及存在问题

一流大学或一流学科建设高校的愿景是建设世界一流大学或多个世界一流学科。我国教育部、财政部、国家发改委联合下发的《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》指出:“以中国特色世界一流为核心,以高等教育内涵式发展为主线……努力建成一批中国特色社会主义标杆大学,确保实现‘双一流’建设总体方案确定的战略目标。”

大学中博士、硕士学位占比是反映大学内人才结构的重要参考指标。从欧洲及美国精英大学联盟中博士、硕士学位授予数量的占比不难看出,大多数欧美国家精英大学联盟中博士、硕士学位授予数占学位授予总数的比例超过41%,中国平均水平该比例超过55%[2]。在维持研究生教育中硕士、博士研究生适当比例的前提的基础上,建成国际认可的优质学科是我国当前研究生教育的方向。

建设世界一流大学并非大而全,也并非变成博士、硕士学位授予点大规模的高校。高校在规划研究生教育发展时应结合自身情况形成一系列特色学科群。

目前部分在建双一流高校单位存在的问题大致有如下几种情况。

(一) 一流师资、学生队伍建设不足

导师群体素质不高,知识传播限于单一的学科体系,忽略学生能力培养。有的研究生导师将精力倾注于自己的科研发展,引导学生忙于自己申请的课题项目,“创新能力培养”难以落于实处。学生攻读博士学位多带有功利色彩,看重学位的获得,忽视获得学位的质量。

(二) 课程建设

研究生课程“国际化”程度偏低,课程“本科化”倾向严重。设计的课程没有充分考虑到研究生创新实践能力的提高,研究生上课积极性不高、本硕博课程缺乏有效衔接,阻碍高层次人才培养模式的探索。

(三) 教学质量水平不高、支持奖励机制欠缺

研究生参加学术会议交流、社会实践、科技竞赛等缺乏有效的政策支持和经费保障。研究生理论研究、创新实践活动经费支撑不足。

(四) 科研团队及平台不健全、创新能力不强

部分高校科研创新平台与科研团队建设起步晚、基础差、团队合作意识不佳。部分高校科研团队传统的“校-院-系”架构模式及结构单一专业限制了科研团队的成长。

国内的“严进宽出”机制缺乏规范、约束机制。博士生结构性失衡,博士生的培养质量及创新能力培养欠缺。部分导师知识结构更新慢、教学无创新,忽视对学生的培养。

二 提升路径与策略

研究生教育是我国高等教育未来发展的领航雁,承担着基础研究和原始创新的重担。人工智能、公卫领域、关键技术壁垒攻克都需要高层次人才,各高校必须凝神聚力抓好研究生教育。

针对以上问题,结合中国科学技术大学(以下简称“我校”)自身建设情况,从以下措施入手完善提高。

(一) 导师、学生团队国际化

国际化是世界高等教育发展的时代潮流,“双一流”建设是我国打造高等教育强国的系统性工程,没有强大的研究生教育,就谈不上教育强国[3]。

“双一流”在建大学或学科要做“组织化的领跑者”,围绕学科研究领域,提升师资国际化水平,做到“引育并举”,既要吸引国外优秀人才来华任教,也要注重本土教师国际化培养。通过设立专项基金,以长聘、共享等形式引进校外优秀师资,组建一支以课题组教师为主,跨国、跨校、跨学科的具有国际化背景的一流导师团队[4]。我校科教融合学院现有导师679人,其中外教13人,大多导师有国外留学工作经历。学校出台政策鼓励导师招收国际留学生,支持导师派研究生赴国外知名大学学习和交流,开阔他们的国际视野;扩大海外研究生招生比例,吸引国外优秀生源。

(二) 课程体系建设

我校按照教育部、国家发展改革委、财政部颁发的《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》将“规范核心课程设置,打造精品示范课程,编写遴选优秀教材,推动优质资源共享”作为重要举措,并启动实施研究生“课程教材建设质量提升行动”。

2019年,我校研究生院正式启动“研究生教育创新计划核心课程项目”,当时共立项建设55门课程,其中26门课程完成结项验收和16门课程完成中期考核,各门课程建设工作进展良好。精品课程包括高等量子力学、材料合成化学项目、数字信号处理(Ⅱ)项目、湍流反应流数值模拟若干新方法项目、灭火技术原理及应用项目和信息网络与协议项目等。

学校课程建设体现高水平国际化。首先是课程内容具备“前沿性”;其次强调课程内容的“跨专业、学科性”,研究生可以选择自己感兴趣的专业、学科去听课学习,通过学习有助于扩宽自己的知识结构,开阔视野,提升创新潜能;最后是课程设置“实践性”,坚持以能力培养为核心,注重学科基础、前沿与学科交叉。摈弃课程内容老化和脱离社会实际需求。保持课程内容的前沿性、特色性、系统性与应用性。统筹融合“思政理论、学术素养、专业能力”课程体系。推动学科间的交叉与融合,培育量子信息科学、纳米科学、系统生物学、化学生物学、生物医学工程和金融信息学等一系列新兴学科。

学校实施研究生品牌课程和教学名师与团队专项奖励计划。建设涵盖本专业研究的多学科综合交叉全新课程模块,增加硕博贯通课程,满足“以问题为导向”的科研与社会需求。我校新医学在实施“5+3”专业学位人才培养质量保障体系建设项目下发展“产教协同”人才培养模式创新计划,增设“5+3+X”专业学位人才培养模式创新计划,发展紧缺专业和医学急需人才培养项目。

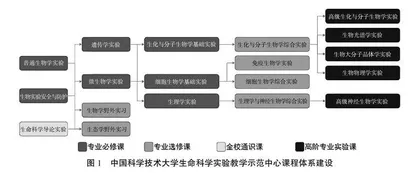

各学院针对本学科前沿研究和学术动态,增设前沿交叉课程。推动专业学位案例库建设,开展优秀教学案例征集大赛。着力建设由校内实验平台和校外实践基地联合的实践教学平台体系。我校建有国家同步辐射实验室、合肥微尺度物质科学国家研究中心、类脑智能技术及应用国家工程实验室和核探测与核电子学国家重点实验室等11个国家级科研平台。我校生命科学与医学部现有实验教学中心、生命科学实验中心、实验动物中心和GMP中试基地4个科研技术平台,设有国家级生命科学实验教学示范中心,课程体系设置中包括专业必修课、专业选修课、全校通识课和高阶专业实验课等供学生选择(图1)。

近年来推动“党建思政课”课堂教学改革,举办“学党史、悟道理、自觉践行共产党人的初心使命”“走进校史馆学党史、学校史,重温奋斗岁月”等专题党课。培养政治立场坚定,具有家国情怀、敢于创新、勇于担当的“四有”新人。

(三) 提升教学质量

首先,学校实行“责任导师竞争上岗制”,遴选科研能力强的年轻教师作为责任教授,负责科研和研究生培养工作。实施“年度考核制”,按照年初预设任务进行年终考核。实行“教师定期工作汇报制”,团队教师定期汇报与讨论科研工作的进展与问题。

其次,构建“1+X”导师团队指导模式,充分发挥集思广益、组合优化、优势互补的作用,让研究生拓展学术视野,给研究生学位论文的开题、中期报告、答辩等环节把关,保证培养质量。

最后,在教学模式上创新授课方式,学校组织建设“专业学位案例教学改革专项”“研究生精品英文课程专项”“在线课程建设专项”等项目,了解国际研究动向。探索小班化和情景化教学,推广案例式和专题化教学,探索 MOOC、翻转课堂等新形式,实现从“单向传授”向“互动研讨”的转变。逐步推广教学档案袋评价制度,传递教师的教学理念、教学目标、课堂教学计划。将高水平科研成果融入课堂教学,师生互动,激发学习兴趣和创新热情。制定科学系统、个性化的科研培养计划,由上年级博士分期举办学术沙龙讲座。我校在教学实践中增设“创新竞赛”栏目,其中包括国际遗传工程机器的设计竞赛(International Genetically Engineered Machine Competition,iGEM)、创新实验、大学生研究计划。iGEM的设计竞赛始于2003年,每年由美国麻省理工学院主办,是合成生物学(Synthetic Biology)领域的国际性学术竞赛。2005年发展成为国际赛事,每年都吸引了全世界众多顶尖大学的学生参加,2011年已有全球多个国家和地区的160支队伍参赛。国际知名的大学如MIT、Harvard、Stanford、Berkeley和Cambridge均参加角逐。合成生物学试图重设现有的天然生物系统,或是设计和构建人工生物组件和系统,其目的在于通过了解天然生物体系的运作机理来创造全新的生物体系。iGEM期望通过竞赛的形式,回答合成生物学中的核心问题:能否在活细胞中使用可互换的标准化组件构建简单的生物系统并且加以操纵。iGEM非常看重学生的独立及创新性,没有预设课题,参赛学生必须从大量阅读文献选题开始,利用课余时间完成相应的研究,提交结果报告给美国麻省理工学院竞赛组委会,并在11月份的iGEM大会上作口头研究报告,并将研究所取得的有用成果提交以便全球的科学家可以共享参赛队伍的研究成果。每年的竞赛受到《Nature》《Science》《Scientific American》《Economists》等杂志专题报道。该项竞赛为不同国家、不同专业的大学生提供了一个相互交流的国际舞台,也是在国际舞台上展现风采的一次机会。我校自2012年以来,连续10年获得金银牌,其中8年斩获金牌。