“一带一路”视域下土木工程专业课程体系建设与实践

作者: 李艳 刘泽军

摘 要:面对世界百年未有之大变局,在“一带一路”教育行动关键时期,不断推动中外合作办学高质量发展;在中外合作办学项目中培养方案是保证人才培养质量的前提,课程体系是培养方案的重要组成部分,课程体系的设置又是培养和造就高素质创新型人才的关键。结合土木工程专业合作办学项目实施情况,在专业课程体系的设置中,形成以通识素养课程模块为基础、专业核心课程模块为主导、实践创新课程模块为拓展、课程思政实践模块为引领的阶梯式课程体系,能够有效地调动学生的主动性,培养学生实践能力和创新精神,对保证人才培养质量具有重要意义。

关键词:“一带一路”;中外合作办学;土木工程;阶梯式;课程体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)27-0043-05

Abstract: Facing wider context of once-in-a-century changes taking place in the world, the "Belt and Road" education campaign has entered a critical period, we will continue to promote high-quality Chinese-foreign cooperation in running schools. The training program is an essential precondition for guaranteeing the quality of talent training in Chinese-foreign cooperative education project. Furthermore, the curriculum system is an important part of the training program and the arrangement of curriculum system is the key to cultivate and bring up high quality and innovative talents. Based on the project implementation of Chinese-foreign cooperative education in our university, the multistep curriculum system is set up, which takes the general education courses module as the foundation knowledge, takes the specialized courses module as the dominating knowledge and takes the practical innovation courses module and course ideological and political module as the broadening knowledge. It can mobilize the initiative of students effectively, cultivate the practical ability and innovative spirit of students and be of great significance to ensure the quality of talent training.

Keywords: "Belt and Road"; Chinese-foreign cooperative education; civil engineering; multistep mode; curriculum system

在中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》中把“开创教育对外开放新格局[1]”列为面向教育现代化的十大战略任务之一,并明确了未来教育对外开放的总体思路和实践路径。2020年6月《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》出台,主动加强同世界各国的互鉴、互容、互通,形成更全方位、更宽领域、更多层次、更加主动的教育对外开放局面,服务国家战略的重要行动[2]。近年来,我国“一带一路”教育行动不断走深走实,为沿线国家民心相通提供了人力、技术、文化和情感等多方面的支持[3],扎实推进“一带一路”教育行动,不断提升中外合作办学质量。据不完全统计,截至2020年,我国共有44所高等学校赴“一带一路”沿线地区开办28个境外办学机构、主持47个项目,涵盖23个“一带一路”沿线国家;与188个国家和地区建立教育合作与交流关系,与46个重要国际组织经常性开展教育合作与交流,与51个国家和地区签署学历学位互认协议[4]。可见,我国中外合作办学已经由规模扩展进入到高质量建设的新阶段,质量的提升、内涵的建设是中外合作办学发展的核心取向。

人才培养方案是保证中外合作办学质量建设的关键,而课程体系的设置则是人才培养方案的核心,在国际化、复合型人才培养目标既定的情况下,学校办学层次、生源质量、办学资源的差异,使得各高校人才培养方案中课程体系的设置存在着多样性。各高校如何根据自身情况合理调整教育创新理念,选取与之相匹配、行之有效的教学内容,不盲目照搬照抄现有经验,建立适合自身的课程体系,切实提升人才培养质量,仍是亟待解决的问题,需要在中外合作办学项目中不断改革创新、不断实践探索。

河南理工大学(以下简称“我校”)与爱尔兰利莫瑞克大学(University of Limerick,以下简称UL)从2014年开始实施土木工程专业本科层次合作办学项目,现已招收了多届学生,在校生500人左右。根据我校开展合作办学项目实施情况,结合日常教学实践活动,提出课程体系的设置,探索在教学理念、课程教学、持续改进等方面的改革和措施,有效促进中外合作办学规模和质量的提升,通过对中外合作办学体系的研究,提出适合我校的人才培养模式,为其发展壮大和可持续发展提供可资借鉴的经验,进一步深化中外合作办学的教学改革,优化人才培养方案,为丰富和拓展我国高等教育国际化人才培养模式提供实践经验和理论支持。

一 构建阶梯式课程模块

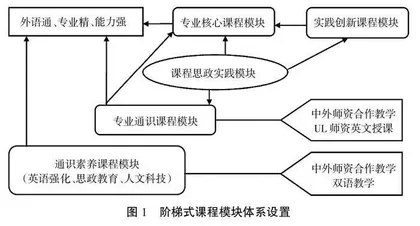

在课程体系的设置和建设中,按照课程性质分模块设置课程,构建适合自身专业特色的课程体系。提出以通识素养课程模块为基础、专业核心课程模块为主导、实践创新课程模块为拓展、课程思政实践模块为引领的阶梯式课程模块体系(图1)。在通识素养课程模块中,加强政治修养、提升语言听说能力、推广普及人文科技等基本信息;在专业核心课程模块中,为学生奠定扎实的数理功底,深入学习专业领域的核心知识;在实践创新课程模块中,通过设计计算、动手实操、分组参与等形式,将理论知识转化为直观感性的认识,并鼓励创造性分析与设计,达到学以致用的目的;在课程思政实践模块中,深入挖掘课程中蕴含的思政元素,帮助学生将理论知识内化为价值认同,引导学生在实践中“学知识、长才干、提素质”,实现价值观塑造与知识传授和能力培养的有机融合。

(一) 通识素养课程模块

通识素养课程模块包括语言强化、思政教育、人文科技与创新三大部分。中外合作办学项目的核心特色之一就是要引进国外原版教材,采用全英文教学或双语教学形式,并参照国外的评价方式和考核标准对学生进行全面的课程考核,对学生的外语应用能力和口语表达提出了更高的要求。为此,课程体系中设立英语强化模块,在大学英语基础教学的情况下,针对学生的英语层次和学习需求,进行分层次和英语强化分班制教学,制定不同的学习计划,因材施教,鼓励学生积极参加英语类相关的等级考试,切实提升学生听、说、读、写能力。

对于参加中外合作办学项目的学生,我校引进的课程由对方高校聘请的国外专业教师面授,这类学生相对于普通高校学生,会有更多的机会接触西方思想。如何使合作办学学生能坚持正确的理想信念,是直接关系到能否把他们培养成为社会主义事业的合格建设者和接班人的重大问题,也是在面对多元文化背景下,提高大学生思想政治教育的突破和创新[5]。为此,通识素养模块的思政教育类课程贯穿整个大学四年,包括:思想道德修养与法律基础、军事理论、形势与政策、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系等思政类课程以及大学生心理健康教育、生活·哲学·智慧等选修类课程,同时在专业课程教学中也积极鼓励教师开展专业课程思政,将专业知识与思政元素有机融合,切实把理想信念教育真正作为大学生思想政治教育的核心内容,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

通识素养类课程模块要解决的第三方面问题是要向学生推广普及人文科技等基本信息,强化素质教育,提升学生人文素养,增强学生自身内涵建设。为此在第三、第四学期分别开设艺术导论、中外建筑艺术赏析、音乐鉴赏等艺术人文类选修课程,为学生的美学艺术奠定基础,增加美学训练,引导工科学生进行艺术作品赏析,提升艺术人文修养。在第五学期开设创新方法与实践、当前环境热点问题等,扩宽学生的知识面,了解科技前沿及热点问题,增加学生爱国主义教育。

(二) 专业核心课程模块

专业核心课程模块分为两个层次:专业基础课程和专业核心课程。在专业基础课程层次里,学生不仅要学习传统的基础科目,如数学、物理、化学和力学等,为学生未来发展奠定扎实的数理功底;同时还要培养学生的工程素养和创新思维。我们结合土木工程专业方向开设土木工程概论、工程技术交流、工程道德与伦理、绿色建筑及其可持续发展等课程,帮助学生提升工程道德意识和专业素养,培养学生的职业责任感和社会认知感。该课程层次的设立在使理工科学生注重理性思考的同时,加强了学生感性认知的培养,理性与感性的结合,有助于学生能更有效地解决一切实际问题,并为之奠定了坚实的基础(图2、图3)。

专业核心课程层次包括掌握专业知识所必须的专业必修课和选修课。该层次所开设的课程比较多,在保证基本专业必修课程的前提下,多样化开设专业选修课,学生可以根据对专业的兴趣和爱好,自主选择相关专业课程,达到宽口径的培养目标。

专业核心课程层次多由合作的国外院校提供,应注重发挥国外教育资源的优势,优先引进国外高校的特色课程[6]。土木工程是一门政策性较强的学科,在建设工程法律法规、标准规范、市场环境方面均有很大不同。涉及国内外规范不同的专业课程,在教学过程中应强调不同规范建立的基础与依据,使学生既能适应国际社会发展,又能满足国内建设的需要。

(三) 实践创新课程模块

中外合作办学项目主要特色之处在于参照国外教学理念,大幅度增设实践动手环节。在实践创新课程模块,实践教学以两种形式贯穿于专业课程的学习中,一是独立的专业实践类课程,二是课内穿插。独立开设的专业实践类课程包括:各类实习、课程设计及工程实训。以工程实训为例,在第三学年开设工程训练周,学生用一周的时间完成构件方案设计计算、材料配置、实验样品加工制作和加载测试,以小组为单位集中进行,让学生亲身体会设计、加工及实验的整个流程,突出强化实践在教学中的中心地位。

实践教学的另一形式是课内穿插,该实践环节的实施和普及,主要得益于中外合作办学项目中的引进课程。在引进课程的教学中,由外方教师授课,最大程度地保留了国外专业课堂特色。UL倡导“边学边干”(Learning-by-doing approach)的教学理念,注重激发学生的动手能力,并且学以致用。以引进课程工程力学为例,在课程中穿插安排模型实验,学生每学一种新的力学模型,教师都会指导每个学生用纸、木条等简易材料自己动手去制作相应的结构模型(图4),让学生亲身感受力学模型受力、传力、变形的全过程,不但加深了学生对晦涩力学理论知识的理解,更激发了学生的创新能力与潜能[7]。而在另一门引进课程土力学中,教师会带领学生实地挖掘和取样,从视觉、听觉、触觉等多方位帮助学生对专业知识建立直观感性认识。

(四) 课程思政实践模块

专业课程是课程思政的基本载体,发挥好专业课程的思想政治教育功能,促进专业课程与思政课程的有机结合,将价值塑造、能力培养和知识传授有机融为一体[8]。在教学过程中,结合中外合作办学学生的精神特质和价值追求,将知识传授与价值引领相结合,培养具有严谨、求实、创新的科学作风和良好学术道德的高素质复合型人才,将立德树人落到实处[9]。在授课过程中,引入土木工程中众所周知的实例,凝练中国速度、中国力量与中国精神等思政元素,“润物细无声”地感染学生,实现知识传授、能力培养和价值塑造的多元统一。如在讲授钢筋与混凝土协同工作原理这一知识点时,引入雷神山医院、火神山医院的建设奇迹,这些“世界奇迹”的出现,少不了“先进科技”这一锐利武器,更少不了4万名建设者千里“逆行”的无私奉献,他们不惧风险,勇往直前,舍小家顾大家,舍小我取大义,把个人价值与国家命运紧紧连在一起,用团结奋战筑牢项目建设的钢铁长城,生动诠释了同舟共济、众志成城的精神伟力,用自己的行动展现了家国情怀、民族精神。这种由专业工程实际所引发的人生观和价值观的思考,会带给学生更大的震撼力与感染力,形成协同效应。在课堂中,还可以结合时事和科技发展等案例,讲好中国故事,既要介绍国内外重大科技创新过程,又要列举科技史上违背科技伦理的负面案例,坚决反对这种挑战科研伦理底线、亵渎科学精神的做法,大力弘扬科学精神,实现价值塑造。将思政元素有机融入专业课程教学中,保持同向同行,形成育人合力,统筹推进课程思政与一流本科课程建设的有效衔接,构建“三位一体”育人大格局,切实增强课程思政育人实效。