微波技术与天线课程教学改革研究

作者: 赵楠 韩慧 郭磊 周长飞

摘 要:微波技术与天线是针对电子信息工程等专业开设的重要专业基础课程,该课程的理论内容复杂抽象,兼具理论性和工程性,需要学生具有深厚的数学、物理和电路基础,对教师授课和学生理解来说难度均较大。为强化微波课程学习效果,深度契合新时代人才培养需求,该文根据大连理工大学的实际情况与教学经验,探索以学生为中心的课程改革方案,提出扎实理论、软硬兼修、实践创新和爱国思政等具体的创新措施,为发展一流专业、建设一流课程、培养一流人才探索新型教育模式。

关键词:微波技术与天线;教学改革;教学模式;一流课程建设;教学方案

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)27-0121-05

Abstract: Microwave Technology and Antenna is an important professional basic course for electronic information and communication engineering and other related majors. The theoretical content of this course is very complex and abstract, both theoretical and engineering, and requires a profound foundation in mathematics, physics and circuit for learners, which is quite difficult for teachers to teach and students to understand. In order to strengthen the theoretical study of this course and deeply meet theneedof talent training in the new era, based on the teaching conditions and experience of this course in Dalian University of Technology, this paper probes into a student-centered curriculum reform plan, and puts forward concrete innovative measures, such as solid theory education, both software and hardware training, innovation and practice, patriotism and ideological education and so on. In addition, we explores a new education mode for the development of first-class major, the construction of first-class course and the cultivation of first-class talent.

Keywords: Microwave Technology and Antenna; curriculum reform; education mode; first-class course construction; teaching plan

信息时代下,微波作为无线信号在自由空间中传输的重要载体[1],在各个电子与信息领域均被广泛应用,例如微波遥感、电磁兼容、卫星通信和射频通信等[2]。而天线作为传输线微波与自由空间微波所必需的转换器随处可见,例如WiFi天线、基站天线、手机天线和卫星天线等。当前,微波与天线是所有的通信、雷达系统中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于移动通信、阵列雷达、深空探测等国民经济主战场,甚至已经深入到了各行各业中[3]。因此,培养微波与天线方面的专业技术人员也成为了加快我国电子信息领域发展的关键要素之一。

近年来,我国信息通信领域蓬勃发展,电子信息工程、通信工程等相关专业的教育改革势在必行。微波技术与天线(以下简称“微波”)作为通信专业学生培养计划中的一门必修课程,具有理论体系严谨、内容抽象复杂、与工程应用联系紧密等特点[4],与雷达、通信、导航等工程系统联系紧密。由于课程难度大、工程性强、学时有限,其授课任务非常艰巨,传统的教学方式不能很好地满足新时代高质量人才培养的需求。另一方面,在经济全球化的不断推动下,教育资源跨国流动不断加速,国际化教育发展已经成为高校教学的趋势。国际化学术精英人才培养也十分关键[5]。在国家积极推进新工科建设的背景下[6],大连理工大学(以下简称“本校”)微波课程的教学团队进行了一系列改革尝试,面向新时代社会科技发展需要不断创新改进。本文主要介绍了微波课程教学改革探索的成果,并提出了面向一流专业、一流课程、一流人才建设目标的新型教育模式。

一 教学改革目标

本校开设的微波课程由“微波技术基础”和“天线原理”两部分构成,以电路理论和电磁场与电磁波等先修课程为先导,是深入学习无线频谱中极为重要的微波频段传输、工作特征及天线设计的重要科目,兼具理论性、工程性与实践性。该课程难度较大,建立在较强的数学和电路场论等理论基础之上,是电磁场与电磁波课程的延续。例如,在微波部分,以麦克斯韦方程组为核心,推导出电磁波在理想传输线、导波中的传播特性,不仅需要授课者对课程综合理解把握,也需要学生具有高等数学、电磁场与电磁波、电路理论等相关课程的知识储备。通过该课程的学习,希望学生能够具备微波理论、射频电路、天线设计等方向的工程知识,从而为后续的射频电路设计、光纤通信、传感器技术等专业选修课程提供理论储备,同时也培养了利用微波与天线基本理论分析问题并通过独立研究进行工程实践的能力,为学生从事微波与天线工程的研究、微波电路设计和微波设备研发打下重要的基础[7]。为此,在新工科大环境下,面向新时代高校育人的要求,本校教学团队结合十余年的教学经验,提出了以学生为中心的课程教学改革方案,从而实现为国家电子、信息、通信等行业输送兼备扎实理论基础与实践创新能力的高端人才的育人目标。

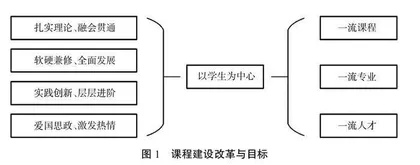

在本文的教学改革方案中,主要围绕学生进行全方位的培养,如图1所示,夯实学生的理论基础,使其学习并掌握微波技术与天线的基本概念、基本理论及主要分析计算方法,并与相关专业知识融会贯通。同时,在新工科背景下,对于电子信息相关专业学生而言,软件仿真和硬件设计需要同样重视,实践创新性培养需要持续加强,从而不断提高专业综合素养,实现全面的发展。另外,高校不仅要提供专业教育,更应以立德树人为根本,在课程改革中重视思政元素引入,加强爱国主义、文化自信和工程伦理教育是高校建设发展的必然选择。总之,通过在思政培养和夯实专业两方面齐头并进,以育人为本的课程创新改革建设,将有效支撑一流课程、一流专业和一流人才培养目标的达成。

二 课程改革特色与创新

(一) 教学内容和分析方法

本校的微波课程主要涉及微波技术和天线原理两方面内容,相关理论学习非常抽象复杂,老师难教,学生难学。例如,微波部分主要应用了“路分析法”“场分析法”等相关思想[8],如图2所示,通过从“路”到“场”再到“路”的迁移学习,学生对微波系统和网络的认知不断提高,学习思路与能力螺旋式上升。为了有效提升教师教学质量,改善学生学习效果,微波教学团队以学生为中心,结合本校专业必修课培养方案和实际教学条件,充分利用网络教学平台等资源,提出了一系列特色鲜明的创新性教学方案。

(二) 创新型教学方案

1 “板书-课件-软件-动画”融合

针对高难度的理论授课任务,可以将板书、课件、软件和动画相互融合,从而丰富课堂上“教”与“学”的形式,充分调动学生的积极性和参与度。具体而言,线下授课以板书讲解结合课件演示为主,通过详细的数学推导板书加强对复杂规律的学习,通过演示自制动画帮助学生对抽象物理概念的认知,借助工程软件推动对理论知识的强化理解,从而最大化提高学生的课堂学习效率。例如,针对均匀传输线理论,通过动画演示行波、驻波及行驻波传输特点,加深对传输线上不同微波传输特点的理解。通过借助史密斯圆图软件设计实例,反向推动对史密斯圆图与微波传输线各个物理概念对应关系的强化理解,如图3所示。在规则金属波导这一章节中,矩形波导和圆波导内电磁场分布规律非常抽象复杂,需要围绕麦克斯韦方程组,结合边界条件来证明。在具体授课过程中,通过板书逐步详尽推导证明出金属波导内场分布的固有规律,并利用仿真设计软件进行实现,制作了三维动画来模拟金属波导内场的变化规律,如图4所示,有效加强了学生对金属波导内微波随时间周期性变化规律的理解。根据实际教学反馈,通过在课堂上板书结合课件演示,对于复杂规律理论结合软件仿真和动画模拟,可以有效提升学生的课堂学习效率,加强对复杂知识点的理解掌握。

2 线上课程与教学相融合

微波课程是学生和教师公认的既难学又难教的课程,在有限课时的基础上,本校教学团队充分利用网络资源平台,进行多媒体教学资源建设,开展了超星金课平台线上课程辅助线下教学。微波教学团队授课教师合作录制网课视频并上传到超星学习通平台,每段网课大概20~30分钟,主要针对学生课后学习遇到的疑难点进一步答疑讲解,从而辅助学生加强对本课程抽象概念和理论内容的理解。通过后台数据统计反馈,学生课下灵活管理学习时间,自学比例较高,自主学习意愿较强,通过观看网课,显著提升了微波教学的效率。因此,多媒体教学资源建设也是加强学生管理自我学习能力,提升课程学习效果的有效手段,特别是在新冠感染疫情期间线下教学指导难以开展的情况下,通过线上课程与课堂教学相融合,充分利用网络资源平台,可以进一步加强师生间的互动,提升学习效果。

3 工程实践环节与创新性实验

由于传统授课方式存在着偏重理论教学、实践比重较小等问题,学生对课程内容不能充分理解甚至与实际相脱节,有“听天书”的感觉。信息数字化时代已经到来,将现代信息技术与本课程深度融合是实现“场”类课程改革的必然方向。因此,本校教学团队非常注重培养学生的工程实践能力,加强学生的软硬件应用锻炼,引导学生学以致用。比如,在课堂上讲解理论知识的同时,通过软件仿真对实际工程案例进行讲解,图5为基于ADS软件的天线设计案例。课下开展虚拟仿真设计实践,学生自主选择题目进行设计,从而培养创新思维,提升工程实践能力,使信息化与工程深度融合。

此外,本校微波课程还匹配了一门工程实验必修课,包含了一系列创新性实验,比如“MATLAB对金属波导场分布模拟仿真”“二端口微波网络参数的测量”“移动环境无线信号特性的研究”等实验,兼顾软件实践与硬件锻炼。实验课程由工程师带领学生在微波实验室进行,如图6所示。微波工程实践和创新性实验有效加强了学生的实践动手能力,强化了软硬件应用锻炼,并反向推动,加深对理论的理解,因此是专业理论课程不可缺少的环节。

4 知识教育与思政教育相结合

近年来,我国信息通信领域取得了长足的发展,微波技术也不再仅仅满足军事需要,已经广泛应用于移动通信、广播电视、计算机网络等民用领域中。对于卫星通信、深空通信、移动通信等国民经济的主战场,微波和天线技术的发展水平将直接决定了通信系统的有效性、可靠性与安全性。对于微波、天线等工科院校电子信息工程、通信工程等专业课程的改革,不仅要扎实理论基础,更要加强思政建设与情怀培养,立足于国家实际发展需求,为学生介绍当下“卡脖子”的核心关键技术,并引导其树立正确的人生观与价值观,延续大连理工大学的“红色基因”,成为有追求有担当的一代青年。为此,本校教学团队将思政元素充分融入到了教学各个环节,以传承工匠精神,坚守科技报国的信念。在课堂上,通过介绍我国信息通信领域最新的发展成就,例如5G、雷达阵列天线、深空通信天线等技术的发展现状,生动而非生硬地引入思政元素,厚植爱国情怀。在课下过程考核任务中,布置相关技术前沿调研任务和国内外科学家精神小论文撰写任务,鼓励学生自主查找探索,不断拓宽眼界和思维,坚定理想信念。另一方面,在繁重的理论学习过程中引入前沿技术和思政等元素,也可以使枯燥乏味的教与学变得生动起来,从而有效地缓和紧张的课堂节奏,充分调动学生课上课下学习的积极性,最大化提升课程改革的效率。爱国情怀培养是高校育人的关键环节,通过该课程的教学改革,将知识教育和思政教育相结合,从而坚守高校教育为国家输送有理想、有担当的人才的初心。