工程化学课程思政案例的教学设计与实践

作者: 杨志伟 崔腾

摘 要:课程思政是新时代高等教育落实立德树人根本任务的重要举措。作为面向非化工类工科专业开设的工程化学涉及面较为广泛,蕴含着丰富的思政元素,具有开展课程思政的显著优势。立足思政元素与课程知识的契合点,通过相关案例将中华优秀传统文化、爱国主义精神、团队协作精神、绿色环保理念和辩证唯物主义等思政元素巧妙融入课程教学,专业知识传授与价值引领相统一,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观,以落实立德树人根本任务。

关键词:工程化学;课程思政;案例教学;立德树人;传统文化

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)27-0165-04

Abstract: Curriculum ideology and politics is an important measure for higher education to carry out the fundamental task of morality education in the new era. As a professional basic course for non-chemical engineering majors, Engineering Chemistry, which covers a wide range, contains abundant of ideological and political elements and has obvious advantages in carrying out curriculum ideology and politics. Based on the integration of ideological and political elements and curriculum knowledge, ideological and political elements including Chinese excellent traditional culture, patriotism spirit, teamwork spirit, green environmental protection concept, and dialectical materialism are ingeniously integrated into curriculum teaching through the related cases. This can realize the unity of professional knowledge imparting and value orientation leading, guide students to establish a correct outlook on world, life, and values, and finally implement the fundamental task of morality education.

Keywords: Engineering Chemistry; curriculum ideology and politics; case teaching; morality education; traditional culture

百年大计,教育为本;教育大事,立德为基。习近平总书记在2016年召开的全国高校思想政治工作会议上强调,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程”“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。教育部于2020年印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出,“必须抓好课程思政建设,解决好专业教育和思政教育‘两张皮’问题”“全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用”“构建全员全程全方位育人大格局”[2]。课程思政是新时代高等教育落实立德树人根本任务的重要举措,目前正在广大高校全面推进,融入课程思政已成为专业课程教学改革的重要方向之一。

一 工程化学融入课程思政的意义

工程化学是面向非化工类工科专业开设的基础课,通过学习化学学科基本原理、基本规律及相关重要化合物、新技术和新材料等基础知识,完善学生的知识结构体系,为后续专业课程的学习奠定坚实的化学基础,使学生初步具备分析工程技术所涉及化学问题的能力。工程化学涉及面广泛,蕴含着丰富的思政元素,为课程思政的实施提供了可能性和可行性。以工程化学课程为载体,深入挖掘其所蕴含的思政元素,找准思政元素与课程知识的契合点,通过相关思政案例将思政元素“春风化雨、润物无声”地融入课程教学,构建工程化学的课程思政案例教学体系,增加课堂趣味以提高学生的学习积极性,升华学生的政治素养、思想觉悟、道德品格,实现专业知识传授与价值引领相统一,这对于学生树立正确的世界观、人生观、价值观,落实立德树人根本任务具有重要意义。

二 工程化学课程思政案例的教学设计与实践

(一) 工程化学融入中华优秀传统文化

中华优秀传统文化绵延数千年而长盛不衰,是涵养文化自信的重要源泉。弘扬中华优秀传统文化对树立文化自信和增强民族自豪感具有时代价值和现实意义。在“药物化学”一节,补充青蒿素与中医药文化的紧密关系,受东晋葛洪所著《肘后备急方》中“青蒿一握。以水二升渍,绞取汁。尽服之”的启示,屠呦呦改用低温萃取技术成功从沿用两千多年的传统中药青蒿中提取到青蒿素,青蒿素类药物已挽救数百万疟疾患者的生命,迄今为止仍是世卫组织推荐的一线抗疟药物,为全球抗疟事业作出不可磨灭的贡献,正如屠呦呦所言“青蒿素是中医药给世界的一份礼物”[3]。由此联系到当前肆虐全球的新冠感染疫情,中医药在减少转重率、提高治愈率、降低病亡率等方面凸显出独特优势,如从临床救治筛选出的“三药三方”(三药为连花清瘟胶囊和颗粒、金花清感颗粒、血必净注射液;三方为清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方)因疗效显著而被纳入多版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》,中医药的安全性和有效性在海外亦得到广泛认可和高度赞许,为全球抗击新冠感染疫情贡献了中医药文化的智慧。在“陶瓷材料”一节,介绍作为中华优秀传统文化典型代表的瓷器文化,借助图片和诗词向学生介绍“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”的秘色瓷、“定州花瓷瓯,颜色天下白”的定窑白瓷、“雨过天青云破处,这般颜色做将来”的天青瓷、“鹰爪新茶蟹眼汤,松风鸣雪兔毫霜”的兔毫盏和“白釉青花一火成,花从釉里透分明”的青花瓷等等。这些精美瓷器无不渗透着鲜明的民族审美意涵和精神气质,彰显出中华文化的深厚底蕴,瓷器文化沿着陆上和海上“丝绸之路”传播到世界各地,成为世界了解和认识中国的重要文化符号。将与课程内容相关的中医药文化和瓷器文化融入课程教学,让学生领略中华优秀传统文化的独特魅力和精神内涵,培养学生对中华优秀传统文化的认同感,激发学生的文化自信和民族自豪感。

(二) 工程化学融入爱国主义精神

爱国主义精神深深植根于中国人民心中,始终是思政教育永恒的主题。在绪论的“化学与现代科技”一节,由作为重要化工原料的纯碱(Na2CO3)延伸出侯德榜先生为国制碱的事迹[4]。在二十世纪一二十年代,纯碱的生产技术几乎由把控“索氏制碱法”的几家外国公司所垄断,纯碱价格贵如黄金,严重制约着民族工业的发展。1921年,应天津永利碱厂创始人范旭东先生邀请,刚在美国拿到博士学位的侯德榜先生便返回祖国投入到纯碱生产技术的研发中,经过反复实验成功破解“索氏制碱法”,造就出中国自己的高质量纯碱并在费城万国博览会上获得金质奖章,被赞誉为“中国近代工业进步的象征”。抗日战争全面爆发后,永利碱厂向西迁移,而西部缺少制碱原料食盐,面对向德国寻求食盐高利用率技术无果的情况下,侯德榜先生攻坚克难利用三年时间发明了“侯氏制碱法”,不仅提高了食盐利用率,而且实现了纯碱和氯化铵联产,大幅度降低了生产成本,为中国制碱业作出巨大贡献。又如,在“多电子原子的电子排布”一节,从多电子原子核外电子排布的“n+0.7l”近似规则引出其提出者“中国稀土之父”徐光宪院士的爱国事迹。徐光宪院士始终心怀祖国,根据国家需要数次更换科研“赛道”,从量子化学转向络合物化学,接着是核燃料化学,再转到稀土化学。徐光宪院士在这些领域均有所建树,尤其是所创立的“串级萃取理论”引导了我国稀土分离技术对西方国家的逆袭,彻底打破我国低价出口稀土原料再高价进口高纯稀土的窘境,使我国从稀土大国迈向稀土强国,被稀土界国际同行赞为“China Impact”,时至今日我国仍是全球唯一拥有稀土全产业链的国家,为此徐光宪院士居功至伟。以老一辈化工人的爱国事迹引导学生厚植爱国情、砥砺强国志、力践报国行,将个人理想前途同国家发展紧密结合,把无悔青春播撒在实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大征程上。进一步联系当前以美国为首的西方国家对我国实施的技术封锁,使学生懂得关键核心技术要不来、买不来、讨不来,要取得突破必须走自主创新之路。

(三) 工程化学融入团队协作精神

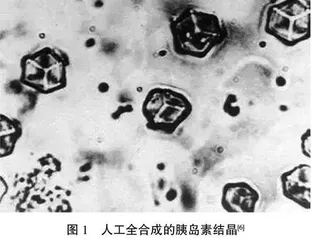

当前,随着社会变革的加剧,单打独斗越发难以适应日趋激烈的社会竞争,培养大学生的团队协作精神是时代发展的必然要求,也是素质教育的重要内容[5]。在“生物大分子”一节,借运动中的团队协作精神引出我国科学家在二十世纪五六十年代经过数年集体攻关,在世界上首次人工合成结晶胰岛素的案例[6]。1958年,我国科学家率先提出合成胰岛素的设想。胰岛素是由两条肽链组成的生物大分子,其合成相当复杂,涉及有机合成、化学与生物分析、生物活性等方面,工作量大,技术难度高,在当时极其艰困的研究条件下仅靠一家单位难以短时间内完成。由中科院上海生化所、中科院上海有机所、北京大学组成的主研发团队始终贯彻团队协作精神,分工协作、攻坚克难,“不搞上海的胰岛素,不搞北京的胰岛素,一心一意搞出中国的胰岛素”[7],在胰岛素的研究上不断取得突破,完成天然胰岛素的拆合工作,获得人工半合成结晶胰岛素,并最终实现结晶胰岛素的人工全合成,开辟了人工合成蛋白质的新时代,在人类认识和探索生命的征程中迈出关键一步(图1)[6]。人工全合成结晶胰岛素是中国科技发展史上团结协作的典范,通过该案例使学生深刻感悟到团队协作精神的内涵,团队的所有人围绕着共同目标而协同合作,充分发挥每个人的潜能,取长补短、优势互补,从而实现个人和团队的双赢。进一步联系到日常生活,鼓励学生踊跃参加集体性活动,增强与他人沟通和协作的能力,提升学生的综合素质能力,以更好地适应日趋激烈的社会竞争。

(四) 工程化学融入绿色环保理念

在“固体废弃物”和“复合材料”等小节,从太平洋上的“垃圾岛(主要由废旧塑料制品构成)”引出“白色污染”对环境和生态的严重危害性,而掩埋和焚烧等传统处理方式的弊端极其突出,进一步引出作为解决“白色污染”问题崭新策略的绿色新材料,借助以废旧塑料制备的绿色复合材料和代替塑料制品的绿色复合材料向学生普及绿色环保理念。在废旧塑料利用方面,介绍广泛应用于建筑装饰的新型绿色复合材料——木塑地板,其能够以废旧的热塑性塑料(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等)和植物纤维(木屑、稻壳、秸秆等)为主要原料,经热压成型和注射成型等工艺而制成。木塑地板具有防水防蛀、甲醛释放少、尺寸稳定性高和可加工性强的显著优势,并且呈现出木地板的类似质感,减少“白色污染”的同时还可以变废为宝,一举多得,经济效益和社会效益显著。目前,木塑地板的市场份额不断扩大,发展势头强劲。在塑料代替品方面,介绍俞书宏院士团队研发的细菌纤维素(一种由细菌分泌的天然纳米纤维素)基复合薄膜[8]。该团队通过原位生物合成法将黏土片与细菌纤维素相结合构建出黏土/细菌纤维素复合薄膜,该复合薄膜呈现出远高于传统塑料薄膜的力学性能,强度和模量分别达到商用PET薄膜的6倍和3倍以上,最高服役温度接近250 °C,优于传统塑料薄膜,热膨胀系数仅相当于传统塑料薄膜的几十分之一,尺寸受温度变化影响小,更重要的是该复合薄膜全生命周期绿色无污染,放置于土壤两个月后可自然降解(图2)。这种综合性能优异的复合薄膜有望成为传统塑料薄膜的绿色环保代替品。借助上述案例使学生了解到木塑地板和黏土/细菌纤维素复合薄膜等绿色新材料在解决“白色污染”问题上发挥着重要作用,充分认识到绿色环保理念是社会和经济发展的必然选择,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识,并且进一步引导学生减少“白色污染”和践行绿色环保理念从日常生活的点滴做起。

(五) 工程化学融入辩证唯物主义

辩证唯物主义是把唯物主义和辩证法有机地统一起来的科学世界观,是认识和改造世界的强大思想武器。化学学科的原理和规律普遍渗透着辩证唯物主义的思想,工程化学便蕴含着量变质变规律和矛盾的对立统一规律等。量变质变规律量揭示了事物发展过程中的两种常见形式,即量变和质变,量变体现事物发展渐进过程中的连续性,而量变积累到一定程度引起质变,导致事物发展出现本质变化[9]。在“元素周期律”一节,对于同主族元素而言,自上而下原子半径逐渐增大,电负性依次减小,元素的金属性不断增强,由非金属元素过渡到金属元素,如ⅣA族中从非金属元素“碳(C)”和“硅(Si)”过渡到金属元素“锗(Ge)”“锡(Sn)”“铅(Pb)”等。在“电极电势的产生、计算和应用”一节,盐酸和二氧化锰反应制取氯气的例题从电极电势的角度给出仅当盐酸浓度超过一定值时才能与二氧化锰反应制取氯气。在“溶液中的气-液和液-液平衡”一节,从“乙醇-水系统温度-组成图”可得出对于组分确定的乙醇-水系统,系统物相的组分会随着温度逐渐变化,发展到一定阶段还会引起物相种类的变化。上述案例无不是量变质变规律在化学学科的典型体现。另一方面,矛盾对立又统一,对立性指矛盾双方相互对立、相互排斥的属性,而统一性则指矛盾双方相互依赖、共存一体,甚至在一定条件下可相互转化,矛盾的对立统一规律推动着事物发展[9]。基于氧化还原反应的锂离子电池是反映矛盾的对立统一规律的典型化学案例。锂离子电池的工作原理如图3所示,充电过程中锂离子从正极脱出而嵌入负极,电子由正极经外电路抵达负极,正极发生氧化反应而负极发生还原反应;放电过程中锂离子从负极脱出而嵌入正极,电子由负极沿外电路返回正极,正极发生还原反应而负极发生氧化反应[10]。从单一的充电或放电过程来看,正负极的锂离子脱嵌、电子得失及反应类型情况截然相反,体现出矛盾的对立性。有锂离子的脱出必然有锂离子的嵌入,有电子的失必然有电子的得,有氧化反应必然有还原反应,正是这同时出现的相反表现将矛盾双方紧密统一起来。从整体上看,在充放电过程中,正负极的锂离子脱嵌、电子得失和反应类型均可逆,即充放电实现电能和化学能的相互转换,反映出矛盾双方在一定条件下可相互转化,矛盾的对立统一规律推动着事物发展。将课程知识与辩证唯物主义相联系既可使学生对课程知识的认识升华到辩证唯物主义高度,加深对课程知识的理解和掌握,又能使学生受到辩证唯物主义思想的熏陶,引导学生利用辩证唯物主义思维思考和解决问题,熟谙“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”的道理,遇到困难时不要气馁,充分利用现有条件使之朝着有利的方向发展。