普通昆虫学一流本科课程建设及混合式教学实践探究

作者: 杨兆富 戴武 魏琮 花保祯

摘 要:课程作为践行立德树人和实现一流大学人才培养目标的重要载体,对落实中国教育现代化至关重要。国家级一流本科课程普通昆虫学历史积淀深厚、教学理念先进、教学目标明确和教学设计精巧,在信息化飞速发展和新农科时代背景下改革成效显著,形成了以学生为主体多种教学方式相结合的混合式教学模式。结合该课程多年来的发展历程,全面梳理普通昆虫学一流本科课程建设和混合式教学的实践经验,旨在为进一步提升高校课程的教书和育人功能起到抛砖引玉的作用。

关键词:课程建设;高等教育;一流课程;植物保护;普通昆虫学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)28-0039-04

Abstract: For morality education and fostering talents in the first-class universities, curriculum plays an important role in implementing the education modernization in China. The national first-class undergraduate course General Entomology has a profound history, which is characterized by novel teaching conception, straightforward teaching objectives, and exquisite instructional design. With the development of information technology in the new era under the context of new agricultural science, this course formed a student-oriented and mixed teaching mode that combines various teaching methods. The innovation of many aspects related to teaching methods of this course gained remarkable achievements. In the present study, the pathway of construction and practice of the mixed teaching mode of "General Entomology" is reviewed, which provides valuable information for further improving the teaching and education function of university courses.

Keywords: curriculum construction; higher education; first-class course; plant protection; General Entomology

课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量[1]。新时期急需加强优质教育资源开发和普及共享,建设适应新时代要求的一流本科课程,形成中国特色、世界水平的一流本科课程体系[2],为构建更高水平人才培养体系,进一步提高高等教育质量,满足社会和人民群众对优质教育的需求打下坚实基础。

在全球大变革的新时代背景下,如何打造世界一流大学是我国高校普遍面临的巨大挑战。鉴于此,教育部2019年《关于一流本科课程建设的实施意见》明确提出一流本科课程“双万计划”(建成万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程)的总体目标,也从基本原则、建设内容、实施措施等多方面对开展一流本科课程建设给出了全面清晰的布局和规划,为各高校做好一流本科课程建设工作指明了方向。然而,由于专业领域和地域文化差异,在开展和落实这项关乎教育事业发展的系统工程中,亟需不同高校不仅要因地制宜积极探索并总结办学经验,更要针对不同学科和专业发展特点不断深入探索课程建设经验和路径,取长补短,为尽快推进和实现全面振兴本科教育添砖加瓦。

普通昆虫学是植物保护专业一门核心主干专业基础课,也是二十一世纪生命科学领域中最为活跃的学科之一,在植物保护专业课程体系中占有举足轻重的地位,是进一步学好农业昆虫学、城市昆虫学、资源昆虫学和害虫生物防治等后续课程的基石[3]。西北农林科技大学普通昆虫学课程开设于1938年,经过80多年的不懈努力,本课程逐渐形成了独具特色的立体化教学体系[4],从理论教学、实验课教学、实践教学到科学研究等各个环节逐步实现了本科、硕士、博士和博士后人才系列化培养。在学校“双一流”大学建设的大力支持和推动下,本课程依托优质的教学团队、优良的教学条件、优越的教学资源,不断精益求精、锐意创新,使得该课程的教学质量在国内外同行和社会业界享有较高声誉。

然而,随着学科和信息化的飞速发展,昆虫学新理论、新知识不断涌现,加之课程学时数不断压缩,普通昆虫学这门传统“金课”同样面临诸多挑战。近年来,经过不断建设,尤其是通过更新教学理念、优化教学内容、采用多种类型的现代化教学手段等,很好地突破了普通昆虫学的教学瓶颈,特别是在施教过程中形成了以学生为主体的混合式教学模式,实现了学生由被动学习转向自主学习,缓解了教学知识面广、教学要素要求多而学生课业繁重的“教-学”矛盾。通过长期积累和传承,现已形成一支师资力量雄厚的陕西省优秀教学团队,同时课程先后获批“国家级精品课程”“国家级双语教学示范课程”“国家级精品视频公开课”“国家级精品资源共享课”和“国家级一流本科课程”等。现就普通昆虫学一流本科课程多年建设及混合式教学的经验、思考和做法分享如下,仅供植物保护、农学及相关专业课程教学和教育工作者探讨。

一 聚焦专业和人才目标

针对植物保护专业人才培养目标和专业目标,教学团队经过多年摸索和实践,围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的教育根本宗旨问题,紧密结合多层次的植物保护专业目标,从知识目标、能力目标、情感目标开展教育教学活动,使学生不仅了解本课程在植物保护学科中的地位及发展情况,而且能够让学生及时了解国内外最新进展与发展趋势,并通过大量典型案例将理论与实际有机结合,激发学生的学习兴趣和专业热情,从而实现使学生既能融会贯通掌握昆虫学的基本知识点及重点、难点,也能够及时了解到学科最新的前沿动态和发展趋势,在潜移默化中学习如何开展各类昆虫的发生调查及预测预报,认识和分析昆虫体躯的一般构造及其功能,掌握昆虫生命活动的特征,学会昆虫分类的基本知识,了解昆虫纲的系统发育和分目系统,掌握农业昆虫重要目和科的特征,具备从事昆虫学研究的实践技能和创新能力。

通过长期以来聚焦专业和人才目标双管齐下的教学实践,本课程既实现了培养具有良好的专业素养、研究潜能、创新精神的复合型人才专业培养目标,也实现了培养具有扎实的专业基础知识和实践技能的人才培养目标,树立了学生正确的人生观、职业观和社会责任感,在稳定专业思想、提高专业兴趣中也发挥了重要作用。

二 注重凝练教学理念

教学理念在我国教育系统的教学过程中长期未得到充分重视,任课教师大多埋头苦干、专注教学,但很少有时间和精力凝练总结教学理念。普通昆虫学教学团队长期注重传承优良教风和凝练提升教学理念,在秉承学校“经国本、解民生、尚科学”的办学理念中经过多年打磨,已经逐渐形成“融知识传授、能力培养、素质教育于一体,以学生为中心,以能力培养为核心,目标导向、持续改进”的先进教学理念,使学生在知识、能力及素质素养方面得到全面协调发展。值得一提的是,通过结合不同时代(新中国诞生、科教兴国、抗击新冠疫情等)中华民族伟大复兴道路上不断涌现出的鲜活事例和人物,不仅实现最大限度地发挥课程的育人功能,也使课程的教学理念具有不断更新的鲜明时代特点。

三 精心布置教学设计

(一) 教学策略

教学策略是实现专业和人才培养目标的重要一环。普通昆虫学课程长期坚持以课程建设为核心,结合教材建设、教学机制优化、教学方法和手段建设、实验内容建设,形成了一整套融知识传授与素质教育为一体的多样化教学策略。经过多年教学实践和检验,本课程教学策略科学合理、收效明显,实现了各种教学资源、教学方法、教学模式的融合创新,打通了教学环节的关键链条,实现了专业和人才培养目标的“双管齐下”。

(二) 教学内容

教学内容是大学教育知识传授体系的精髓,需要不断及时更新且具有鲜明的前沿性与时代性。通过多年教学实践,本课程在教学内容整体规划上既考虑学科基本知识,又反映学科最新进展,使学生在课堂上学到昆虫学最新的知识。结合学科发展,持续优化配置和更新教学内容,既精选经典内容,又不断充实能反映本学科最新进展的科研成果,结合“国家级精品课程”“国家级资源共享课程”“国家级一流本科课程”等建设,加强各种教学资源建设,做到了教学内容的“精益求精”和“历久弥新”。

(三) 内容设计

在课堂内容设计方面,结合学科发展,既精选经典内容,又不断充实反映本学科新进展,注意把体现学科发展和学科交叉的知识恰当地反映到教学内容中去,知识传输和能力培养相结合,培养学生科学的思维方法,为后续课程的学习奠定良好基础,注重培养知农、爱农的创新型人才。特别是综合考虑贯通专业培养目标,根据课程要求和教学对象的特点,进一步将多种教学要素有序安排,确定合适的教学方案、设想和计划,制定科学合理的学习指南。着重以课堂讲授内容为基础、以网络学习资源为拓展,以实践课培养综合技能,竭尽全力调动学生的学习积极性,以活考活用方式综合考量和检验教学效果,使得该课程的教学质量得到国内同行和学生的好评。

在教学内容上下大力气精心组织和编排设计,通过教研室共同制作多媒体课件,整合筛选各种教学资源和素材,为学生提供图文并茂、通俗易懂且具有一定深度的教学内容;根据教学内容的需要进行实物影像投影和录音播放,丰富教学信息,加深对知识的理解;将VR技术、虚拟现实技术引入实验教学,建成国家级虚拟仿真实验项目,结合实验室和野外观察,采用虚拟教学的方法,使教学生动、有趣。

四 混合式教学模式探索、实践及其成效

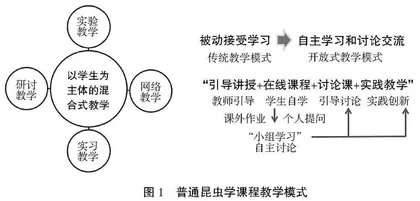

突破传统的教学模式,亟需融合科学研究、生产实践的最新问题和发展趋势,采用引导式、探究式、研讨式和翻转课堂等多种教学手段方法全面提升学生发现问题和解决问题的能力[5-8]。鉴于此,本课程在多年教学实践中通过持续整合优化各种教学资源,大胆尝试结合现代信息多媒体技术的线下教学和网络教学,采用引导、互动并注重强化研讨式教学,在教学中结合实验和教学实习,积极探索出以学生为主体多种教学方式相结合的混合式教学模式(研讨教学、网络教学、实验教学、实习教学),在施教过程中摸索出以“引导讲授+在线课程+讨论课+实践教学”的开放式教学路径(图1),在教学全过程中培养了学生自主学习能力及创新性和批判性思维,实现了创新型人才培养目标,也为学生提供了大量的弹性学习时间和资源。

在理论教学实践中,本课程长期坚持“因材施教”和循序渐进的教育理念,从现象入手讲解普遍性问题,引导学生探究、思考和总结规律,既做到深入浅出、抽丝剥茧,又能引人入胜,最终实现学生对知识点的掌握游刃有余、融会贯通,难点问题自然迎刃而解。例如,在开篇绪论部分教学中,通过设问“地球上昆虫究竟有多少种?为什么昆虫是世界上最繁盛的动物类群?”等热点问题,引起学生的兴趣和共鸣,再通过举例阐述我国及世界上常见的农业害虫及其成灾特点,启发学生对昆虫世界的认识及学习昆虫学的思考,实现了启发式教学和上好第一堂课的目的。在讲解鳞翅目昆虫分类时,不是枯燥地介绍鳞翅目的特征,而是先从大家熟悉的蝴蝶入手,进一步从蝴蝶翅膀为什么五彩斑斓、色彩绚丽,引出鳞翅的概念,再从它们吸食花蜜引出虹吸式口器这一特征,随后介绍该类群的分类学问题和进展。此外,通过在课堂上让学生分组讨论总结关键知识点,课后布置学生阅读相关文献并完成思考题等方式,引导学生开展主动思考和自主学习,进一步巩固课堂知识,极大提高了学习效果和教学质量。