高校仿生新工科课程思政建设与实践

作者: 靳会超 田丽梅 邴薇 王旭 任露泉

摘 要:高校新工科建设是国家面向新一轮技术革命所做出的重大战略布局,新工科课程思政教育是新工科建设的重要组成部分,存在形式紧迫、情况复杂、探索较晚、建设不够完善的问题。如何利用新工科之“新”,与时俱进地进行课程思政教育改革,使其契合新工科的发展方向,是亟须解决的重大问题。在上述背景下,以近年来教育部批准的首个仿生新工科建设高校为例,阐述仿生新工科课程思政建设与实践中的做法与经验。

关键词:新工科;高等教育;仿生学科;课程思政;思政建设

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)29-0065-04

Abstract: The construction of new engineering disciplines in colleges and universities is a major strategic layout made by the country for a new round of technological revolution. The ideological and political education in new engineering courses is an important part of new engineering discipline construction. The construction of new engineering disciplines faces several issues, including urgent task, complicated situation, exploration lag, and imperfect construction. How to make use of the "newness" of the new engineering disciplines to carry out the reform of curriculum ideological and political education and make it fit the developing direction of the new engineering is an important subject that needs to be solved urgently. Thereby, taking the first bionic new engineering construction university approved by the Ministry of Education as an example, the practice and experience of bionic new engineering curriculum ideological and political construction are introduced and discussed.

Keywords: new engineering; higher education; bionic discipline; curriculum ideological and political; ideological and political construction

基金项目:中国工程院战略研究与咨询项目“吉林省仿生科技发展战略及仿生大科学工程建设研究”(JL2022-03);吉林大学研究生教育教学改革建设项目“乡村振兴视角下,基于校地、校企合作的涉农学科产教融合研究”(2023JGY043);吉林大学研究生思想政治教育工作研究课题“网络时代研究生思想政治教育工作有关问题研究”(ysz202224)

第一作者简介:靳会超(1985-),男,汉族,河南郑州人,博士,副教授,博士研究生导师。研究方向为海洋防污、防腐、抗菌涂层。

*通信作者:田丽梅(1973-),女,汉族,吉林长春人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为海洋防污、防腐、流体机械增效减阻。

我国教育事业历史悠久,源远流长。思政,即“思想政治”,古人讲“教化”,可认为是古代思政教育的雏形,古人对其重要性有较多阐述。孔子在《论语·宪问》中说“以直报怨,以德报德”,即不能以一种报复的心态去面对别人的不道德,否则将带来无休无止的恶性循环,无法实现社会的和谐发展,教导我们用善良的心去感恩这个社会。孟子在《尽心章句下》中说“民为贵,社稷次之,君为轻”,此处的阐述,是中华文明的精华,即通过教育引导统治者意识到“把人民的利益放在首位,才能促进国家的发展和繁荣”。东汉《说文解字》中有言“教,上所施,下所效也;育,养子使作善也”,表示教育即老师教授、学生效仿,培养弟子从事有益之事。我国古代的教化教育,经历了原始社会、奴隶社会、封建社会的长期发展,虽然有其局限性,但浩瀚的思想史与实践形成的智慧仍对当今社会主义思政建设具有重要的借鉴意义。

在弘扬新时代中国特色社会主义背景下,党和国家高度重视思政教育[1]。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》指出要解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出思想政治教育应该贯穿整个人才培育体系,努力塑造学生正确的世界观、人生观、价值观,这关系到国家的未来和长治久安,影响甚至决定着民族复兴和国家崛起。2022年党的二十大报告指出要广泛践行社会主义核心价值观。用社会主义核心价值观铸魂育人,完善思想政治工作体系,推进大中小学思想政治教育一体化建设。

高等教育具有更加专业化,教学模式更加先进的特点,是为国家培养高层次人才的重要环节。受社会不良风气、家庭教育和学校教育缺失等潜在因素的影响,高校学生易产生不良认知和行为,不仅影响学生的自身成才,对社会的稳定和国家未来的发展也会产生负面影响[2]。因此,如何通过高校课程思政的建设,在学生掌握文化知识的同时,引导学生形成社会主义核心价值观,是摆在每一个高等教育工作者前面的重要课题。笔者在高校从事“仿生科学与工程”新工科(以下简称“仿生新工科”)教育,在课程思政建设与实践方面进行了一些积极地探索,并取得了一些浅薄的经验。本文将从仿生新工科课程思政建设的必要性、建设目标、建设与实践的举措等几个方面展开讨论,以期望为新工科课程思政建设贡献微薄之力。

一 仿生新工科课程思政建设的必要性

新工科建设是国家应对世界新一轮科技革命和产业变革加速进行,支撑服务创新驱动发展,“中国制造2025”等一系列国家战略的重大布局[3]。不仅是当务之急,亦是长远之策。新工科之“新”在于,树立工科人才培养的“新理念”,通过改造传统工科教育形成“新结构”,探索工科人才培养的“新模式”,建立工科教育的“新质量”,探索分类发展的“新体系”。新工科建设是成为工程教育强国,实现中华民族伟大复兴的重要支撑力量。2019年,笔者所在单位成为首家具备“仿生新工科”专业人才培养的高校,具备完善的本、硕、博培养体系[4]。仿生学科是发展速度快、活力强、应用广的一门学科,其工程应用目标明确,已经在国防装备、深海探测、深地探测、宇宙探测和农业机械等领域大放光彩,是服务国家重大发展战略的重要支撑,是工程改变世界的有力践行者[5]。仿生新工科教育不仅要使学生掌握相应的知识,也要将思政建设贯穿整个课程,形成协同效应,全过程培养学生的家国情怀,提升民族、国家自豪感,从而“立德树人”。例如,笔者单位曾承担的国家探月、探火工程中的星壤力学分析、火星车/月球车移动系统设计等,涉及土壤粘附力学和机械可靠性等课程知识,在这些课程教育中融入国家的探月、探火计划,从而形成德育一体化设计,有益于增强学生的国家意识和文化自信,有益于学生成为国家合格建设者的可靠接班人。

二 仿生新工科课程思政建设的目标

仿生新工科思政建设的最终目标是为国家培养高水平新工科人才,通过课程思政教育,实现以下目标。

一是培养学生具有家国情怀。仿生新工科的建设契合国家重大发展战略,通过仿生新工科的课程思政建设,培养学生正确的道德观念和社会责任,承担建设国家的历史使命。

二是增强学生的文化知识和科学素养。仿生新工科课程思政关注文化传承和创新,引导学生认识到掌握文化知识的重要性,培养学生独力思考的能力,增强科学素养。

三是增强学生的创新思维和实践能力。仿生新工科以仿生学为支撑,仿生学从源头上创新,已被证明是解决工程难题的有力武器。仿生新工科思政教育培养学生创新思维,为我国早日进入创新型国家行列添砖加瓦。不同于数学、物理等基础学科,仿生新工科更关注学生运用仿生思维、仿生知识解决实际工程问题的能力,通过课程思政教育,增强学生解决社会、国家发展中遇到的工程难题的责任感。

四是培养学生的国际视野。仿生新工科以引领世界前沿科技发展、服务国家重大战略为己任,通过课程思政教育开拓学生国际视野,以面向未来和领跑世界为目标,培育“高水平、国际化”的人才。

三 仿生新工科课程思政建设与实践

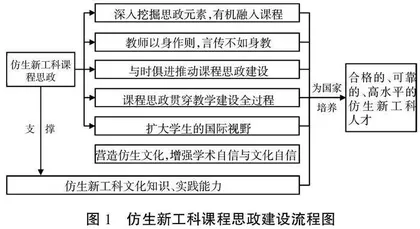

仿生新工科坚持知识传授与价值引领相统一,课程思政建设作为仿生新工科文化知识、实践能力的支撑,是为国家培养合格的、可靠的、高水平的仿生新工科人才的重要举措。依据仿生新工科的建设目标,从6个方面开展了仿生新工科课程思政的建设(图1),在下文中将进行详细的论述。

图1 仿生新工科课程思政建设流程图

(一) 深入挖掘思政元素,有机融入课程

仿生新工科的课程包括理论力学、材料力学、机械设计、仿生制造、仿生健康和试验设计等,在课程思政建设中,通过挖掘不同课程中的思政元素,有机地融合到课程中,避免了思政元素和文化知识的割裂造成学生反感,使学生在学习文化知识的同时,“润物细无声”地受到思政教育,最终增进学生对党和国家的政治认同感,培育社会主义核心价值观,培育民族自豪感,形成优秀的道德观念和法治思想[6]。例如在理论力学课中,融入“中国力学之父”钱伟长的例子,在“九一八”事变后,钱伟长毅然弃文从理,踏上了科学救国之路,留洋归来尽心尽力报国。讲到固体力学时,学生亦会遇到著名的“黄方程”和“黄-里斯理论”,这里的“黄”,即黄昆院士,中国固体物理学和半导体学奠基人之一,其以淡泊名利的人生态度彰显了一个科学家的人格品质。又比如,试验设计课程的根本目标是使学生掌握通过试验设计提升科学研究、工程应用中的效率问题,可以以我国数学家华罗庚为例,华罗庚提出的优选法和统筹法亦是为提升工作效率,促进新中国的经济发展。

在课程思政元素挖掘过程中,亦可以挖掘学生身边的例子,榜样就在身边,增加亲切感和自豪感。例如,给学生讲授仿生新工科的学科带头人任露泉院士与土壤动物的故事:1982年其在洛阳拖拉机厂调研时,发现泥土粘附在铲斗中,非常难以清理,严重影响挖土效率,便立志解决土壤在机械上的粘附问题。任露泉团队用了近10年时间,对6门10纲1万多只土壤动物进行了系统研究,在国际上首创“生物非光滑减阻理论”和“多元仿生耦合理论”,开拓了我国地面机械仿生领域。又比如黄大年的学成报国故事,使学生领会到“振兴中华,乃我辈之责”的爱国情怀。

(二) 教师以身作则,言传不如身教

《论语·子路》中说到“苟正其身矣,于从政乎何有?不能正其身,如正人何?”意思是端正自身的行为,从政治理没什么难的,如果不能端正自身的行为,又怎么能让别人端正呢?毛泽东同志曾说过“典型本身就是一种政治力量”,亦有哲人说“榜样是看得见的哲理”,说明以身作则的重要性[7]。教师在教学过程中,难免与学生不断接触,日常行为可潜移默化地影响到学生人生观的形成。因此,仿生新工科课程思政建设要求教师意识到自己的责任重大,要从点滴做起,例如在上课过程中、在办公室中必须着装合宜,避免学生认为教师在应付教学差事。教师不能以高高在上的姿态和学生交流,要和学生做朋友,以立德树人为基本原则,和学生换位思考,从学生角度思考学生的立场和处境。要做到“学高为师,德高为范”,仿生新工科教师要积极瞄准国家重要需求开展科研攻关。为学生作榜样的同时,亦要不断学习新时代中国特色社会主义理论,增强自己的道德规范。教师的一言一行,学生均看在眼里,要说到做到,避免知行不一。要热爱教师职业,有无私的奉献精神,做到“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,成为受学生尊敬的教师,推动仿生新工科教育事业的发展。