种业“翻身仗”背景下种子科学与工程专业实践教学改革探索

作者: 杜万里 王婧 于海秋

摘 要:粮食安全事关国计民生和长治久安,种业是国家基础性、战略性核心产业,确保种业安全是解决国家粮食安全和重要农产品有效供给的关键。种业竞争力的核心是创新,关键是人才,重点是教育。探索种业“翻身仗”背景下高校卓越种业人才实践教学模式,提出实践教学改革措施,完善实践教学体系,对提升创新型高层次种业人才培养质量、推动种业产业化、提高我国现代种业核心竞争力具有重要意义。

关键词:种业“翻身仗”;种子科学与工程;实践教学;种业人才培养;培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)29-0153-04

Abstract: Since food security is the fundamental basis of people's livelihood, national economy and long-term stability of society. Seed industry as foundation of food security is the national basic and strategic core industry which is important to ensure seed industry security for national food security and effective supply of agricultural staple products. The core of seed industry competitiveness is innovation, of which the key point is the talents, but the compatible education needs to be fulfilled. Therefore, it is necessary that exploring the model of practical teaching for cultivating outstanding talents in higher education institutions under "Turn-around" in seed industry, proposing targeted strategies for the reform of practical teaching, and building a more comprehensive system of practical teaching. All these are of significant importance of improving the quality of talent cultivation in terms of high-level innovative professionals and technicians, promoting the industrialization of seed industry, and improving core competitiveness of modern seed industry.

Keywords: "Turn-around" in seed industry; seed science and engineering; practice teaching; seed industry personnel training; training mode

基金项目:中国学位与研究生教育学会农林学科研究课题“‘双一流’建设背景下农林高校研究生教育管理模式创新与实践研究”(2021-NLZX-ZD37);沈阳农业大学教育教学研究项目“种子科学与工程专业改造提升改革与实践”(2021-22);沈阳农业大学教育教学研究项目“新农科建设背景下地方农业高校农学人才培养体系的重构研究与实践”(2021-07)

第一作者简介:杜万里(1980-),男,汉族,河南周口人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为作物种质资源创新与利用。

*通信作者:于海秋(1971-),女,满族,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为花生生理与栽培。

种业是国家基础性、战略性核心产业,事关国计民生和长治久安,对农业现代化发挥着基础性作用[1]。2020年中央经济工作会议和中央农村工作会议、2021年中央一号文件和2021年国务院政府工作报告都提出关于要打好种业翻身仗,解决种源“卡脖子”问题。2021年7月,习近平总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议审议《种业振兴行动方案》时指出,“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。[2]”2022年4月10日,习近平总书记在海南考察时再次强调“种子是我国粮食安全的关键……只有用自己的手攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗,才能实现粮食安全。[3]”探索产教融合协同育人机制,提升人才实践创新能力,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,推动我国种业产业化、现代化已成为新时代高等农业院校种子科学与工程专业人才培养的使命和担当。

种子科学与工程专业主要培养种子生产原理、种子加工、储藏技术、种业市场、销售方式以及种业政策管理的专业人才,是我国种业人才培养的主要渠道,为种业领域输送了大量专业人才[4]。2019年中国高等农林教育改革奏响了“安吉共识”“北大仓行动”“北京指南”新农科建设三部曲,分别从宏观、中观和微观层面为我国高等农业院校卓越人才培养指明了方向[5]。同年9月,习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信,对涉农高校办学方向提出要求,为培养知农爱农新型人才指明了方向[6]。面向新农业、新乡村、新农民和新生态建设理念,面向科技创新催生的农业领域新业态、新产业、新模式,面向种业振兴“卡脖子”问题,如何以新农科建设为统领,探索卓越种业人才实践创新教学改革,优化实践教学内容和形式,将专业技能与职业素养、创新能力与实践教学、“三农”情怀与产业发展有机结合,培养一批基础理论扎实、实践经验丰富、具备国际化视野和家国情怀的高层次应用型人才,是破解种业“卡脖子”难题和打赢“种业翻身仗”的关键。

一 种子科学与工程专业实践教学存在的问题

(一) 耕读教育根植不深入

“耕”指生产劳动,“读”指文化教育,耕读教育是将农耕劳动与读书学习相结合以达到育人的目的,新时代涉农高校应深入挖掘耕读教育的新内涵、新特征和新价值,探索构建特色鲜明的耕读教育模式。然而随着经济社会发展和城市化进程的加快,劳动教育被逐渐弱化、淡化,一分耕耘一分收获的价值观在青年学生中的理解存在偏颇,不想劳动、不会劳动和不珍惜劳动成果的现象时有发生。传统农耕文化正在被新型农业生产方式冲击,顺天时、量地利的农业哲学思想逐渐被颠覆。耕读教育与现有育人体系中的思政、知识、科技、文化和实践教育等连接松散,涉农高校在推进耕读教育的引领与整体导向作用,融入立德树人根本任务,树立劳动育人核心理念,探索耕读教育的实现途径等方面根植不断深入。

(二) “一懂两爱”家国情怀培养不系统

种子科学与工程专业毕业生面向种业领域择业就业的数量和质量,直接影响我国种业振兴战略和种业现代化步伐。只有懂农业才能发展好农村,只有爱农村才能实现乡村产业振兴,只有爱农民才能带领群众致富。然而当前社会依然存在对“三农”的传统观念和片面认识,加之部分院校“三农”教育与产业脱节,农耕智慧在人才培养中相对缺位,致使学生“三农”情怀欠缺,农业教育呈现“二低二高”现状,即专业报考和行业就业率低、转专业和非专业就业率高,给涉农高校人才输出带来巨大考验,不利于我国现代农业和种业的健康发展与国际竞争力的提升。

(三) 实践教学缺乏时代特色

种业振兴,重点在产业、关键在人才、基础在教育,解决人才问题是全面推进种业振兴战略实施的关键。目前推进生物育种产业化是促进现代种业高质量发展,保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的必然选择,实现产业化需具备扎实理论功底、较强实践创新能力的人才去完成。然而传统实践教学以服务理论教学为主,包括教学实习、科研实习、毕业论文三部分,且各部分实践内容陈旧,呈碎片化,缺乏系统规划与监管,培养的学生难以满足新时代种业发展对人才能力的需求,以至于在支撑种业人才培养、科技创新和实践研究方面缺乏时代特征,人才培养供给侧与用人单位需求侧达成度较低。

(四) 产教融合协同育人水平低

当前我国社会经济发展正处于转型升级的关键时期,迫切需要一大批具有创新精神和开拓意识的创新创业人才。产教融合能够建立起高校与企业之间人才、产业、经济的有效链接,是促进二者共同发展不可或缺的关键因素。但由于企业参与育人的成本与效益较难平衡,且税收优惠、经费补偿等支持政策不足,现实中存在各主体责任、权利、义务和利益划分不清,导致校企合作关系不稳定。以利益共享为核心的产教深度融合机制尚未构建完成,产教融合模式依然存在一头热、两张皮、自发式、松散型和低水平的问题。

(五) 人才培养供给侧与行业企业需求侧不能有效对接

新形势下,我国种业产业升级绝不是以新代旧,而是需要基础广泛的升级,即以更高技术水平、更高生产率和更高附加值的产品活动转移,运用新思维、新手段克服传统种业转型升级,同时对种业人才需求结构、重点也已经发生质变。宽口径、厚基础、强能力和国际化视野的高素质应用型人才短缺对种业转型升级已构成明显制约,随着普通高等教育发展,部分涉农高校办学水平对企业没有足够吸引力,不论在人才培养,还是科技创新方面,均难以满足企业发展的需求,部分涉农高校人才培养盲目求新趋势明显,必将加剧教育资源分配不平衡,造成人才培养目标偏差,导致人才供给侧无法培养和输送高素质应用型人才,行业企业需求侧不能及时获取创新型人才,供给侧的教育链、人才链与需求侧的产业链、创新链不能有效对接。

二 种子科学与工程专业实践教学改革思路及举措

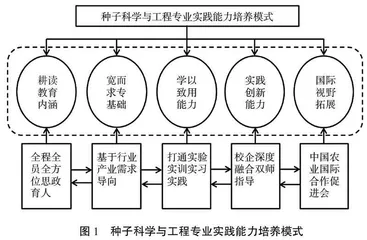

众所周知,种业全产业链包括上游育种、中游制种、下游销售三大环节,其中,上游育种环节是种业技术壁垒最高的环节,也是种业竞争的关键焦点。目前我国种业发展的瓶颈在于基础研究不能有效支撑育种技术创新,然而技术创新的关键在人才,重点在教育。新形势下产业新旧动能转换对种业人才的知识结构、专业技能、行业跨度和综合素质等提出了新标准、新要求和新任务。种子科学与工程专业作为种业人才培养的摇篮,理应顺应市场需要,积极做出响应,大胆改革人才培养模式。全面构建种子科学与工程专业实践教学培养体系,推动种业创新发展,助力国家破解种业“卡脖子”技术难题(如图1所示)。

(一) 加强校园文化建设,把握耕读教育内涵

根据教育部《加强和改进涉农高校耕读教育工作方案》要求,以“懂理论、有信念、讲情怀、善工作”为目标,鼓励学生走进农村、走近农民、走向农业,了解乡情民情,学习乡土文化,全面提升学生学农知农爱农素养和专业实践能力,赋予耕读教育情怀使命、价值追求、人文艺术教育的新内涵。实践过程中既要强化学生耕读文化学习,增强学生爱国爱民情怀,又要把教育教学与种业振兴相结合,着力提升学生专业知识水平和职业素养。将中华红山文化、农耕文明融入校园文化建设和美育实践,弘扬沈阳农业大学建校艰苦奋斗的光荣传统,让学生在校园文化环境中感知中华优秀传统文化。以“院士讲堂”“名著经典”等活动形式,推进耕读文明进校园、进课堂,引导和鼓励学生激扬青春、报国奉献。

(二) 构建耕读教育课程体系,深耕“三农”家国情怀

强化国情、思政、生态、专业和劳动于一体的教育模式,将《中国农业史》《中国农业思想史》等专著列入种子科学与工程专业教育必读书籍,强化中华农耕文明、乡土民俗文化、乡村治理等中华农耕文化。深度挖掘专业知识体系中蕴含的耕读教育元素融入课程教学,增强学生文化自信。开设新生研讨、大国“三农”等素质课程,通过《张克威》《杨守仁》等名家传记,激起师生情感共鸣,传承“三农”情怀,书写田间故事,强化社会责任感和行业自信心。培养学生带着对“三农”的深厚感情去学习、工作,用“一懂两爱”的标准去衡量,以实际行动诠释耕读教育内涵。