粤港澳大湾区背景下民办高校产教融合协同育人机制构建与实施

作者: 周红梅

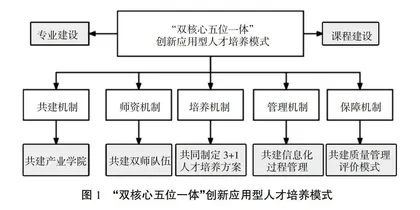

摘 要:培养适应区域经济发展需要的高级技术技能型人才,是民办高校教育教学改革的目标。受体制机制等多种因素影响,目前民办高校的人才培养与地方经济发展需求还不相匹配,面临着困难和挑战。该文以广东理工学院为例,剖析大湾区民办高校产教融合协同育人存在的问题及原因,提出民办高校产教融合协同育人有效运作的发展路径,构建“双核心五位一体”产教融合协同育人机制,为民办高校应用型人才培养提供参考。

关键词:粤港澳大湾区;民办高校;产教融合;协同育人机制;发展路径

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0001-05

Abstract: It is the goal of education and teaching reform of Private Universities to train advanced technical and skilled talents to meet the needs of regional economic development. Affected by many factors such as system and mechanism, the talent training of Private Universities does not match the needs of local economic development, and faces difficulties and challenges. Taking Guangdong Technology College as an example, this paper analyzes the problems and reasons of industry-education integration and collaborative education in private universities in the Greater Bay Area, puts forward the development path of effective operation of industry-education integration and collaborative education in private universities, and builds a "dual-core five-in-one" collaborative education mechanism integrating industry and education to provide reference for the cultivation of application-oriented talents in private universities.

Keywords: Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; private universities; integration of industry and education; collaborative education mechanism; development path

基金项目:广东省高等教育学会“十四五”规划2022年度高等教育研究项目“民办高校‘双核心五位一体’产教融合协同育人机制研究”(22GYB020);广东理工学院2021年度高等教育教学改革项目“应用型本科高校产教融合协同育人长效机制的研究与实践”(JXGG202152);广东理工学院2021年度一流课程建设项目“大学生学业发展与职业生涯规划”(YLKC202106)

作者简介:周红梅(1971-),女,汉族,湖南永州人,博士,副教授,教务副处长。研究方向为高教研究、教学管理、双创教育。

近年来,我国高等教育办学规模不断扩大,数量屡创新高,高等教育已经步入到大众教育阶段,其中民办院校在这一进程中作出了积极贡献。与公办高校相比,民办高校在硬件和软件条件上都存在明显的劣势,作为地方民办高校如何抓住这一重要历史机遇,在国家把粤港澳大湾区打造成为教育和人才高地的历史发展背景下找准自己的定位脱颖而出,积极服务国家重大发展战略和地方经济发展需要。因此,民办高校应该另辟蹊径,不能照搬传统大学的研究型或学术型人才培养模式,而应该创建一个独特的应用创新人才培训模式,以适应地方经济发展的需要,适应并引领地方经济、政治、文化的发展,为地方社会经济发展提供足够和充足的人力资源。

一 粤港澳大湾区背景下广东民办高校的机遇和挑战

粤港澳大湾区包括香港、澳门两个特别行政区及广东省广州、深圳、珠海、佛山、中山、惠州、东莞、肇庆和江门九个市,总面积合计约5.6万km2,约占全国的0.59%。大湾区的人口在2017年约7 000万,占全国的5%;GDP约1.64万亿美元,在国内占有12%;人均GDP达到2.36万美元[1]。粤港澳大湾区是具有全球影响力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”的建设重要支撑,也是推动“一国两制”事业发展的新实践。大湾区是继京津地区、长三角地区以外的高等教育集聚区域,大湾区拥有雄厚的经济实力和高水准的高科技产业,目前,大湾区共有173所高校,在校学生204万人。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出推动教育合作发展,建设人才高地,大力提升教育科技水平,建设人才强国、教育强国[1]。大湾区经济建设促进了民办高校的发展,大湾区进行建设的同时一定程度上需要依托民办高校提供高素质应用型人才,提供可持续的创新动力。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》同时提出,加强产学研深度融合。建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,支持粤港澳企业、高校、科研院所共建高水平的协同创新平台,推动科技成果转化[2]。这为大湾区民办高校产教融合协同育人人才培养指明了方向。

二 粤港澳大湾区民办高校产教融合协同育人发展现状

(一) 多政策制度出台推进大湾区产教融合协同育人发展

国家出台相应政策,多举措推进大湾区产教融合协同育人发展。2017年,国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》;2018年广东省人民政府办公厅出台《关于深化产教融合的实施意见》;2017年的“两会”上粤港澳大湾区被作为国家的重点发展战略;2019年正式公开发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》;2021年第十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“积极稳妥推进粤港澳大湾区建设”“加强粤港澳产学研协同发展”[3],这为大湾区产教融合协同育人明确了方向;2018年广东省教育厅下发《关于推进本科高校产业学院建设的若干意见》,鼓励高校战略整合各方资源,依托优势学院或学科专业建设产业学院。

(二) 多样化发展的高校产教融合协同育人模式

近年来,越来越多大湾区高校注重产学研协同合作,育人模式呈现多样化发展。广东省根据新经济发展需要,综合运用资源配置、财政投入等调控手段,鼓励支持高校对接广东省新一代产业重点领域,推动工程教育“供给侧结构性改革”,深化工科人才培养模式改革。

广东省全面实施校企精准对接、精准育人,解决教育链、人才链与产业链、创新链不相协调的问题,通过校企合作拓宽高校资金来源渠道,提升其创新创业能力[4]。2018年7月广东省首届校企合作协同育人项目对接会在广州举行,本届校企合作协同育人项目共有省内外80余家企业1 600多个项目面向高校公布,提供经费及软硬件支持约2.5亿元[5]。

近年来,广东省在国家宏观政策的指导下对产业学院给予了大力的支持,并遴选佛山科学技术学院半导体光学工程学院等10个产业学院作为广东省首批示范性产业学院,为全省本科高校产业学院建设树立典型示范。目前,不同地区、不同类型学校,形成以高校与地方政府为主导的校地模式、以高校和牵头(龙头)企业为主导的校企模式、以高校和行业协会为主导的校行模式及以高校和产业园区为主导的校园模式等不同产业学院建设模式。通过汇聚企业资源,链接高校教育,深化产学研合作,以社会和产业力量促进高校人才培养改革,培养大批高素质、应用型创新人才和技术技能人才。

三 粤港澳大湾区民办高校产教融合协同育人机制存在的问题分析

自2017年12月5日国务院办公厅正式发布《关于深化产教融合的若干意见》以来,各地高校、企业及科研机构纷纷寻找切入点,开展深入合作,虽产教融合发展势头较好,但由于多方因素影响,产教融合在一定程度上受到了阻碍,要实现产、教、学、研、用一体化发展,尚需一段时日。《粤港澳大湾区发展规划纲要》于2019年2月18日正式发布,为大湾区发展提供了最直接最具潜力的实践指南,大湾区高校、企业、科研机构通过各种渠道加强交流合作,促进校企合作、产教融合的发展,但从时间上看,产教融合稍滞后于其他地方和区域。当前的粤港澳大湾区,其发展中面临区域经济社会一体化的发展趋势与两岸三地跨区域治理之间的矛盾,社会制度复杂、经济发展不平衡,政府的一些配套政策推出滞后,缺乏两岸三地统一的法律保障措施,运行机制不够完善,导致产教融合的深度和广度不够,合作模式单一,校企合作关系不稳定,产教融合发展基础不牢固等。

(一) 产教融合的深度和广度不够,合作模式单一

产教融合贯穿于人才培养的全过程,人才培养的质量与产教融合的深度和广度密切相关。一些民办高校已经意识到了产教融合的重要性和必要性,但实施起来还是困难重重。要实现人才培养、技术创新、社会服务的功能,必须与产业和企业紧密结合,形成与社会经济发展良好的互动关系。现阶段,我国民办高校还处在转型发展的初级阶段,产教融合主要是以实习基地、订单式培养、顶岗实习等形式开展,合作模式比较单一,合作内容不够深入和系统[6]。

(二) 校企双方价值取向不一致

校企深度融合是实现产教融合的关键,产教融合的主要参与者是企业和学校,校企双方价值取向不一。在市场经济的竞争机制下,企业以追求利润最大化,效益优先为原则进行生产经营活动,在获取劳动力资源时首先考虑的是直接通过人力资源市场招聘人才,而不愿意通过培训方式培养人才,这样可以有效节约人力成本,提高工作效率,使利益最大化,企业的价值取向更关注内部价值。学校是以政府为主导,有组织、系统化地开展教育活动,倡导公正的行为规范,以培养学生为目的发展策略,为社会经济发展提供必要的专业人才是学校的必然选择,而不能着眼于组织自身利益的获取,学校更注重社会价值。尽管民办高校与企业存在协同发展,但事实上,校企合作主体并没找到利益的契合点,双方存在利己思想,忽视了对方的需求,导致了多数校企融合流于形式,即便有合作,也存在合作层次低、范围窄,合作程度不够深入等问题。对此,需要明确了解校企合作主体出现冲突的表现形式和形成的原因,提出相关的解决对策[7]。

(三) 政府职能发挥不到位

作为市场经济调控的两端,政府计划与市场调控始终是难以达到均衡的两种权力。政府在产教融合的过程中,过度依靠市场而忽视了宏观调控。企业与学校应在产教融合、校企合作中发挥主动性,决策时要做充分的市场调研,但是绝对不能缺少政府在这当中承担的重要角色。政府是产教融合、校企合作的统筹领导者。产教融合的有效运行需要政府在制度上大力支持,只有通过政府的宏观调控和相关保障政策法规的出台,如税收减免、银行贷款及利率优惠、政府的经费扶持等,才能保证产教融合的深度推进及协同育人模式的快速发展。当前,国家推出了一系列扶持措施,但在实际操作中,相关的配套政策和法律并未落实到位,绝大多数项目的真正落地都不是一个部门能够独立完成的,而是需要发改委、教育、财政、税收、规划和人事等主管部门协同联动,积极主动作为,在产教融合、校企合作中发挥保驾护航的作用。