煤矿工程地质与水文地质学课程思政教学探索

作者: 乔伟 隋旺华 孙如华 贺虎

摘 要:专业课程教学是大学生接受专业知识和培养专业素质的基础性环节,是人才培养的重中之重,也是高校立德树人的重要方面。煤矿工程地质与水文地质学是中国矿业大学地质工程专业学科最基础的课程之一,特色鲜明,在矿业类高校中普遍开设;工程地质与水文地质学的发展在社会发展进程中具有举足轻重的作用,学科专业内涵的科学与人文精神可以很好地应用到高校思想政治教育中。作为矿业类高校最早开设的课程,煤矿工程地质与水文地质学课程肩负新时代高校立德树人的职责和使命,该文探索思政教育与专业知识的结合点,挖掘课程蕴含的思政元素,探索立德树人的思政实例,以期达到良好的教书育人效果。

关键词:煤矿;工程地质;水文地质;思政教育;课程教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0048-04

Abstract: Major course teaching is the base for undergraduates to receive professional knowledge and cultivate quality, and is the most important part of personnel training, and is also an important aspect of moral cultivation in colleges and universities. Coal Mine Engineering Geology and Hydrogeology is one of the most basic courses of geological engineering in China University of Mining and Technology. It is widely offered in mining colleges and universities because of its distinctive features. The development of engineering geology and hydrogeology plays an important role in the process of social development. The scientific and humanistic spirit of the discipline can be well applied to the ideological and political education in colleges and universities. As the earliest course offered by mining colleges and universities, Coal Mine Engineering Geology and Hydrogeology shoulder the responsibility and mission of moral education and education in colleges and universities in the new era. This paper explores the combination of ideological and political education and professional knowledge, excavates the ideological and political elements contained in the course, and explores the ideological and political examples of moral and education in order to achieve good teaching and education effects.

Keywords: coal mine; engineering geology; hydrogeology; ideological and political education; course teaching

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面[1]”。2020年,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》提出课程思政建设要在所有高校、所有学科专业全面推进[2],把课程思政提升到一个新的高度。而如何科学合理地开展课程思政教学,已成为高校各类专业课教师亟待探索和研究的重要课题[3-7]。本文拟以中国矿业大学(以下简称“我校”)为例,对煤矿工程地质与水文地质学课程思政教学加以探索,即探讨如何充分挖掘煤矿工程地质与水文地质学内在的思政元素,并使之与矿业工程、地球科学专业知识有机融合,从而达到“成风化人、润物无声”的效果。

一 煤矿工程地质与水文地质学课程简述

1983年,在煤炭系统第一届水文地质工程地质专业本科生教学中,我校开设了煤矿工程地质学、矿床水文地质学等课程。1994年,我校出版了《煤矿工程地质学》。基于之前打下的基础,我校2016版人才培养方案中,将煤矿工程地质学和矿床水文地质学等课程融合为煤矿工程与水文地质学课程。2020年,煤矿工程与水文地质学课程入选国家级一流本科课程培育课程。2021年,煤矿工程与水文地质学课程被评为江苏省一流本科课程。2023年,煤矿工程与水文地质学课程被评为国家一流本科课程。按照教学大纲,目前煤矿工程与水文地质学课程名称改为煤矿工程地质与水文地质学。煤矿工程地质与水文地质学课程开设40年,一直是地质工程专业的核心专业课程,重点讲授煤田勘探、建设、生产及关闭的煤矿生产全生命周期过程中的工程地质与水文地质问题,是工程地质学、水文地质学、岩体力学、工程学和采矿学等的交叉融合[8]。煤矿工程地质与水文地质学课程目标是培养学生解决煤矿水文地质、工程地质和安全地质复杂工程问题的能力,培养学生“学而优则用、学而优则创”的能力。

二 煤矿工程地质与水文地质学课程思政教学的要求

对于我校煤矿工程地质与水文地质学课程思政教学来说,应该将政治认同、国家意识、文化自信、公序良俗、爱党爱国、家国情怀和奋斗精神等内容纳入课程思政,以立德树人为教育的根本任务。煤矿工程地质与水文地质学是一门综合性和实践性很强的课程,具有采矿工程、地球科学与环境科学的多重属性,是工程地质学与水文地质学在煤矿全生命周期中的应用体现。因此,课程思政教学中应体现“推进绿色发展、着力解决环境问题、加大生态系统保护力度、改革生态环境监管体制”的社会主义生态观[6],将中华优秀传统文化、爱国情怀、社会主义核心价值观等作为课程思政的核心内容,牢记工程师的技术职责和社会使命[7]。此外,重点培养学生解决复杂工程问题过程中的团队合作精神、表达沟通能力。而课程思政要求中,将针对学生专业思想,进行安全发展和可持续发展价值观的塑造。为了解决学生的专业思想以及生态、安全等教育薄弱的问题,密切结合课程内容,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,将人民至上、生命至上、安全发展、生态文明和宜居地球等思政元素融入教学,做到润物无声。

三 煤矿工程地质与水文地质学课程思政教学的思路

思想政治教育元素主要包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、家国情怀、法治意识、社会责任、文化自信、人文情怀和工匠精神等[9-12],而这些核心内容在我校煤矿工程地质与水文地质学课程中均有所体现。

(一) 我国煤炭行业在国民经济发展中的重要性

中国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一,也是世界上较早发现和利用煤炭的国家之一。几千年来,煤炭为我国的社会发展和国家能源安全稳定供应提供了有力保障。新中国成立70余年来,煤炭产量增至2022年的45亿t,煤矿百万吨死亡率降至0.054,新时代、新变化还没有改变煤炭在我国一次能源中的主体地位,煤炭在经济运行中的压舱石作用越来越重要。同时,煤炭行业也是艰苦行业之一,由于我国煤矿山绝大多数为井工开采,工程技术人员工作环境大多为地下采掘空间,所以应该激发学生不怕吃苦和爱岗敬业的精神,深刻理解我国煤矿产业在国家发展中的重要地位和作用,努力利用自己所学专业知识创新和提升煤矿产业技术升级,在智慧矿山中发挥作用,引领新时代煤矿现代化进程,树立爱国情怀和行业自信。

(二) 煤矿工程地质与水文地质学在煤炭开发中的作用

工程地质、水文地质、环境地质与灾害是研究与人类工程活动相关的工程地质环境和地质灾害问题的科学,矿山生产是目前对地质环境扰动较为剧烈的人类工程活动之一。2021年国际市场能源价格大幅上涨,国内煤炭、电力供需持续偏紧,凸显煤炭的“压舱石”作用。我国能源消费结构不断改善,煤炭比重仍高达60%。实现煤炭资源安全协调开发,构建绿色可持续的煤炭资源开发模式是必经之路。我国煤矿工程地质与水文地质条件复杂,2010—2020年全国共发生煤矿水害事故188起,死亡人数845人;强涌水导致煤矿区地下水资源流失严重。这些问题难以遏制的原因在于对复杂地质条件下采动灾变机理认识不清,灾害治理与地质环境保护协同机制不明,缺乏有效的预测预报方法,难以实现有效防控和保护。煤矿生产面临软岩、高地应力、高温、水害、瓦斯和冲击矿压等众多问题,这些问题的发生发展与煤层所赋存的地质环境息息相关。我国煤田赋存地质、水文地质条件极其复杂,各类灾害频发,但是依然保证了较低的死亡率和煤炭产量世界第一的水平。

(三) 课程思政的教学思路

在授课中,应激发学生敢于向自然和灾害挑战的信心和勇气,同时在学习过程中建立科技自信,奠定勇于创新的心态。煤矿生产面临的诸多问题,需要从地质、工程地质、水文地质和开采条件入手,应做到“抽丝剥茧”和“有的放矢”,对待复杂的地质条件和采矿条件,要明确“整体-局部”“森林-树木”“现象-本质”的关系,否则灾害问题一触即发。正确的思路源于实践,而研究的成果又必须回到实践中经受检验,因此课程学习中必须坚持“实践-理论-再实践”的完整过程可以少走弯路,避免钻牛角尖。一个人的思维往往是不完整的,而集体的讨论能弥补不足,对科技的追求更应该做到“精益求精”“团队合作”和“谦虚谨慎”,激发学生的科学精神和工匠精神。

煤矿生产的全生命周期涵盖了普查、勘探、详勘、建井、生产、补勘、闭井及生态修复等一系列过程,煤矿工程地质与水文地质工作贯穿煤矿全生命周期。探索一条煤炭行业安全、高效、绿色的发展之路是重中之重,所以应激发学生的能源梦和强国梦,树立绿色发展理念,在今后能源行业工作中深入领会“两山论”精神,思考如何在煤矿这一高强度地质体破坏的工程作用下,保护好生态地质环境。

四 煤矿工程地质与水文地质学课程思政教学的实践

(一) 科学精神和工匠精神

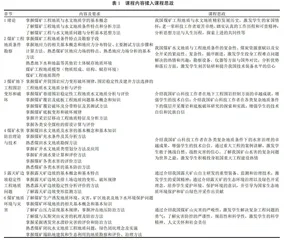

课程在立德树人、人文情怀和家国情怀等方面的育人典型案例,见表1。介绍我国煤炭工业的优秀学者、专家的研究成果,比如我国著名采矿专家钱鸣高院士,在其70余年的煤炭事业奋斗过程中的研究历程。阐述科学家们严谨的治学过程和治学精神。介绍煤炭行业大国工匠、优秀矿工等先进事迹。阐述苦干实干、精益求精的地质精神和采矿精神。

(二) 科学兴趣和举一反三

采动岩体破断的“O-X”破断理论,在实际生产中有很高的应用价值,由“O-X”破断形态引出最小网络的费马点数学问题,进而阐述数学、生物学、力学、几何学和拓扑学的问题,原来覆岩破断也遵循最小能量原理,并引出蜜蜂蜂巢形状、玄武岩柱状节理、干旱土地的龟裂和鸟巢建筑网格形状,万事万物有相通的遵循原理。激发学生的科学兴趣、发散联想,多视角正确认识自我价值等。

(三) 理论结合实践

我国煤矿山主采石炭二叠系(C-P)煤层和侏罗系(J)煤层。东部华北型煤矿区深部石炭二叠纪煤层开采高承压/超高承压奥陶系石灰岩岩溶水害和西北侏罗纪煤田侏罗纪煤层开采覆岩高压强富水巨厚白垩系砂砾岩水害,是制约我国煤炭资源安全高效开发的主要因素之一。煤矿区岩体天然工程地质特性及地应力场研究是矿山采动岩体灾害防控的基础,揭示煤层覆岩采动岩体结构-渗流演化过程及致灾机理,对于灾害模式,灾害预测、预报、预警及防控至关重要。应激发学生通过长期野外调查与工程实践,总结发现科学问题的能力,形成系统的灾害防控学术和实践思路。