大学英语虚拟教研室建设研究与实践

作者: 郭爱东

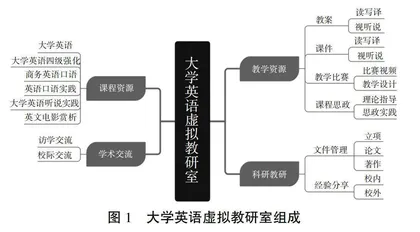

摘 要:虚拟教研室建设目的在于打破传统教研室的壁垒,提高不同学校、不同学科甚至是不同国家的高校间的校际合作。大学英语虚拟教研室的建设是为融合大学英语教学资源,为学生的英语学习提供更好的平台和更多更好的资源,提升教师的教学和科研水平,使教师的能力得到全面发展。该文以哈尔滨理工大学外国语学院建设的大学英语虚拟教研室为例,介绍虚拟教研室研究的背景、现状、特点及平台的组成,为该项研究提供研究基础和建设实例。虚拟教研室的建设可以有效地进行教研管理,分享教学资源,从而促进教研的交流,提升教学质量。

关键词:虚拟教研室;大学英语;线上课程;资源共享;教学资源

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0056-04

Abstract: The purpose of the construction of virtual teaching and research section is to break the barriers of traditional teaching and research section and improve the intercollegiate cooperation between different schools, different disciplines and even universities in different countries. The construction of Virtual Teaching and Research Office of College English is to integrate College English teaching resources, provide better platform and more and better resources for students' English learning, improve teachers' teaching and scientific research level, and enable teachers to develop their abilities in an all-round way.Taking the Virtual Teaching and Research Office of College English built by the School of Foreign Languages of Harbin University of Science and Technology as an example, this paper introduces the background, current situation, characteristics and the composition of the platform of the virtual teaching and research office, so as to provide the research basis and construction examples for this research. The construction of virtual teaching and research office can effectively manage teaching and research, share teaching resources, so as to promote the exchange of teaching and research and improve teaching quality.

Keywords: Virtual Teaching and Research Office; College English; online courses; resources sharing; teaching resources

基金项目:2021年度黑龙江省经济社会发展重点研究课题(外语学科专项)“以问题为导向的大学英语虚拟教研室建设研究与实践”(WY2021005-A);2021年黑龙江省高等教育教学改革项目“高水平大学英语虚拟教研室建设研究与实践”(STGY20210401)

作者简介:郭爱东(1972-),女,汉族,辽宁辽中人,硕士,教授。研究方向为英语语言文学/英语教学。

我国经济处于转变发展方式和快速增长的关键时期,“四新”经济是新时代的经济发展的特征,“四新”指新技术、新产业、新业态和新模式。高等教育要助力经济发展和创新,需要从多个方面入手,包括理念、内容、标准和方法等。教育部提出的“四新学科”(新工科、新文科、新农科和新医科)强调所有专业、课程的交叉、融合[1]。教研室是高等院校的基层教学组织,负责管理教师,组织教师进行教学活动、开展教学与学术研究,基层教学组织对我国高等教育的发展起到推动的作用。传统的教研室无法满足新时代经济发展的要求,信息化时代下虚拟教研室应运而生。

《教育部高等教育司关于开展虚拟教研室试点建设工作的通知》(教高司函〔2021〕10号)(以下简称《通知》)指出:加强基层教学组织建设,全面提高教师教书育人能力,是推动高等教育高质量发展的必然要求和重要支撑。《通知》明确了虚拟教研室在大学英语教学和人才培养中的作用。在信息化时代积极探索新型基层教学组织建设是推动教育发展的重要途径,虚拟教研室的出现可以引导教师回归教学、热爱教学、研究教学,为高等教育高质量、全面发展提供重要的支撑。虚拟教研室的建设可以帮助基层教学组织探索“智能+”时代的建设标准、建设路径及运行模式等。

一 研究现状

互联网的发展给教育的变革带来极大的便利,高校教师可以打破传统界限,与不同学校、不同学科的同行进行科研教研、学术前沿、教学相长的沟通和交流。在保留传统的教研室格局、原有的教学团队和教研室成员的基础上,虚拟教研室通过网络平台可以帮助同一学校、同一学科、不同学科和不同学校的教师进行协同办公,为有相同意愿的教师解决某些教学和学术上出现的问题,进行互助研究而组成虚拟的教研室。不同类型不同层次包括研究生和本科生的课程都可以上传到网络平台,让所有能够接触到网络的学生不再有地域限制,学习到更多更好的课程。

教研室为主要形态的基层教学组织,形成于二十世纪五十年代,先后经历了初创期、定型期、恢复和转型期及虚化期四个基本阶段[2],最开始的任务是指导完成教学工作,之后升级到教学和科研的双重发展,并逐渐成为高校的基层管理组织。

华南师大未来教育研究中心主任桑新民教授和顺德一中的潘华东[3]在2001年发表了一篇文章——《虚拟教研模式的构想与实践》,提出通过E-mail的方式、网络寻呼+聊天室的方式、BBS(学科论坛)方式、NEWS(新闻组)方式和E-post(电子邮局)方式开展跨时空的教研活动,这是虚拟教研室的最初设想。2021年桑新民等[4]发表的《高校虚拟教研室建设的理论与实践探索》文章深入地探讨了虚拟教研室建设的理论基础和建设思路。

2016年初,北京交通大学的“双培计划”开启了虚拟教研室建设,立项建设了信号处理系列课程虚拟教研室。该项目联合北京工业大学、北京建筑大学等多所高校从事相关研究的教师共同建设虚拟教研室,并在如何依托慕课共享共建教学资源、依托教材建设提升教师综合素质及探索虚拟教研室交流互访机制等方面开展实践研究[5]。

2020年新冠感染疫情期间,全国所有学校都开展线上教学,如何实现“停课不停学”是各个学校积极探索的目标,中北大学建立的虚拟教研室,通过教学研究、线上培训、教学示范等方式帮助老师完成线上教学任务。疫情之下传统的教研室功能无法满足线上教学的需要,急需转型和创新,虚拟教研室是顺应时代而产生的新形态、新形式的基层教学组织。

虚拟教研室联合不同学科、不同学校、不同国家的教育工作者,打破传统壁垒,通过互联网组成团队,为了解决高等教育教学中存在的问题而共同努力。虚拟教研室以网络平台、直播平台等作为载体和媒介,利用现代化的信息技术,以互联网为依托,打破了原有高校教学中的地域界限、学科界限,为有共同教学理念的教师搭建了交流的平台。

二 研究的特点

虚拟教研室建设的开展,符合我们国家当代的教育发展战略,可以打破传统教研室的壁垒,极大地丰富教研室建设,夯实教学理论研究。同时融入跨学科师资配置,促进不同学科的交流,通过理论指导实践,发挥虚拟教研室作用,提升教学效果。

虚拟教研室平台的建设可以高效地整合相同学科的教学资源,满足不同地域的教师进行教学研讨活动,共同修订培养方案、制订教学计划、撰写教学大纲和教案等的需要。同时可以解决不同学科教师工作中存在的共性问题、教学未来发展的问题。促进多个部门、不同学科、各类学校甚至不同国家之间的联合,让所有学生都可以享受平等的教学资源,不再受到时间、空间、人员和资源等方面的限制,这种资源共享可以推动教学质量建设,培养能力全面的创新型应用人才。对国内外虚拟教研室现状进行对比分析,为我国虚拟教研室建设提供理论依据;充分利用线上平台,充实课程内容,校、企、师和生多方互动,协调发展;探索信息时代课堂教学模式和人才培养模式,助力教师教学。虚拟教研室有以下几个特点。

(一) 实现教育资源共享,有效管理教研活动

通过网络平台,虚拟教研室可以把不同学校的教学资源:教学大纲、电子教案、PPT、教学设计和微课等整合到一起,进行汇总,统一管理,实现共享机制。开放式的教学资源的开发和整合,也可以避免重复开发和建设,造成资源和人员的浪费。

在不改变原有教研室的组织结构、承担任务的基础上,区别于传统教研室,虚拟教研室的研究对象更具有广泛性,以问题为导向,重在找出不同学科、不同学校之间的共性问题,联手加以解决。虚拟教研室平台可以汇聚所有的教学活动,整合相关的教学资源。成员可以查看通知,下载教学文件,分享教案PPT、教学视频、教学设计等。通过网络,实现对教研室的活动进行有效管理。

(二) 方便开展教学活动,构建新型师生关系

虚拟教研室平台可以使得不同地域和时间分散的老师共同制订教学计划、开展教学研讨、分析教学案例和进行教学反馈。教师在开展教学和学术活动时,不再受到场地的限制,无须面对面地进行。活动的方式变得灵活多样,可以使用线上会议、微信群、QQ群等。

区别于传统教研室人员固定的特点,虚拟教研室成员可以是跨学科、跨学校甚至可以跨国界,成员的身份具有动态性、灵活性等特点。学生可以通过网络完成学习任务,分享学习资源,建立与教师的沟通机制。学习者可以得到平等的获取知识的机会,不受时间和地域的限制,实现自主学习,在线学习可以让学生和教师建立一种新的师生关系,形成“共同体文化”[6]。

(三) 促进教师合作发展,加强交流互访机制

虚拟教研室平台可以解决师资配备问题,将不同学校的教师和专家联系在一起,建立起沟通机制,打破原来的时间和地域上的限制,共同组织教学活动,进行学术交流、专题讲座,加强校际合作,提升教师的业务水平。虚拟教研室平台还可以打破学科的限制,不仅仅局限于本科大学英语教学,网络平台可以整合通用英语和学术英语,整合大学英语和专业英语,甚至是研究生英语教学,促进多学科的交叉与融合。

传统的教研活动要在传统的教室或办公室等实体场所完成,虚拟教研室的教师等人员可身处不同学校、不同地区。同一学校的教研活动受疫情的影响也大部分转到线上完成,不再需要聚集到学校。通过定期开展教研活动,组织名师进行示范课程,专家专题讲座,实现经验交流,成果展示。平台还可以定期组织跨学科、跨院校的交流、讲座,构建一个虚拟的学习共同体,使得老师们可以随时随地进行对话和深入研究。通过虚拟教研室的建设,加强教师的交流和合作,促使教师的教学理念更新和完善;推动教研科研立项,系统深入地进行研究,使教师深化认知、提高自身能力。