面向新工科的海洋机器人专业教学改革探索

作者: 庄佳园 张磊 曹建 孙玉山

摘 要:在新工科背景下,针对哈尔滨工程大学海洋机器人专业人才培养的现状和面临的挑战,以一流学科建设、一流人才培养为着眼点,根据海洋机器人专业特点,扩充学科交叉教学内容,探索“一个核心、四轮驱动、综合评价”的教学模式。以立德树人为核心,通过思政教育、兴趣培养、科研创新、产学融合四大抓手驱动学生的主观能动性,考虑学生个体差异,进行“发展性、过程性、形成性”三步综合评价,做到“学与教”“实践与双创”有机结合、相辅相成,培养具备综合实践能力和创新能力的高素质复合型新工科人才。

关键词:新工科;海洋机器人;立德树人;综合评价;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)33-0037-05

Abstract: In view of the current situation and challenges of talent training of ocean vehicle in Harbin Engineering University, The course of Introduction on Ocean Vehicle expands the interdisciplinary teaching content, and proposes the teaching mode of "one core, four wheel, comprehensive evaluation" with the focus on the first-class discipline construction and first-class talent training in the development of Emerging Engineering Education (3E). With cultivating morality and talent as the core, students' subjective initiative is driven through ideological and political education, interest cultivation, scientific research and innovation, and industry-education integration. Considering students' individual differences, the three steps comprehensive evaluation of "development, process, and formation" is carried out to achieve the organic combination and complement of "learning and teaching", "practice and innovation, entrepreneurship". The goal is to cultivate high-quality 3E talents with strong practical ability, strong innovation ability and strong international competitiveness.

Keywords: emerging engineering education; ocean vehicle; cultivating morality and talent; comprehensive evaluation; teaching reform

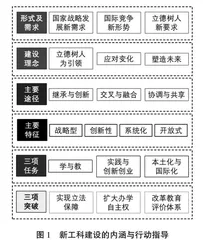

2017年以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》《关于推荐新工科研究与实践项目的通知》,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设[1-3]。新工科建设需要重点把握学与教、实践与创新创业、本土化与国际化三个任务,关键在于实现立法保障、扩大办学自主权、改革教育评价体系三个突破[4],如图1所示。

新工科(Emerging Engineering Education,3E)是基于国家战略发展新需求、国际竞争新形势、立德树人新要求而提出的我国工程教育改革方向。新工科的内涵是以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才,具有战略型、创新性、系统化、开放式的特征。

哈尔滨工程大学海洋机器人专业于2018年获准设立,这是我国首个也是当前唯一一个海洋机器人专业。海洋机器人专业深度结合学校“三海一核”特色,依托水下机器人技术重点实验室等优势平台,以培养“具有良好的思想道德素质、人文科学修养和创新意识,适应社会经济发展与国防建设需要,德智、体全面发展,具有扎实的人工智能、控制、力学基础,掌握海洋机器人基本理论和专业知识,具备从事相关行业工作所需技能,能够胜任海洋机器人研究、设计、建造等工作的一流工程师、行业领军人才和科学家”为目标,全面推进“双一流”建设工作。教学团队结合海洋机器人专业特点及本科生课程海洋机器人专业导论与研究生课程海洋机器人平台技术的教学实践,对该课程的教学内容和教学方式进行改革探索。

一 以“立德树人”为根本任务,多学科交叉扩充教学内容

海洋机器人专业主要研究智能水下机器人、遥控水下机器人、水面无人艇等海中无人平台的基础理论和应用技术,是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能和计算机仿真等高科技手段综合运用于海洋领域的新兴交叉学科。海洋机器人专业导论及海洋机器人平台技术分别作为海洋机器人专业本科生、硕士研究生的第一门专业课,不仅学术性和专业性需要仔细斟酌,激发学生的专业兴趣和主观能动性,更要在内容上进一步丰富拓展,为同学们建立海洋机器人学科的基本知识框架的同时,培养同学们为中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献的信心和决心。

图1 新工科建设的内涵与行动指导

课程组以“立德树人”为根本任务,育才先育人,将家国情怀融入本科生及研究生人才培养全过程。海洋机器人作为深海装备,为进入、认识深海,开发利用深海油气、矿产、自然和生物资源提供技术装备,之前一直是由美国、日本等国领跑,直到中国蛟龙号作业型载人潜水器的成功,极大地拓展了人类探索海洋的深度和广度,也在世界发出了中国声音[5-6]。以第一艘核潜艇设计工作总体顾问邓三瑞、水下机器人技术重点实验室创建人徐玉如、为祖国“深潜”三十年的黄旭华等老一辈科学家“为国铸剑、精忠报国”的感人事迹和爱国情怀,把爱国主义的种子埋在学生心中;以“蛟龙”号、“奋斗者”号、历代“智水”号、全海深AUV“悟空”号和“天行一号”USV等科研成果为例,介绍海洋机器人学科对提升我国海洋装备、建设海洋强国的作用,以及海洋机器人的发展现状和未来发展趋势,灌溉学生心中的爱国之树。

海洋机器人将人工智能、自主控制、模式识别、信息融合与理解以及系统集成等技术应用于传统的海洋运载体上,自主地完成复杂海洋环境中的预定任务,是一项技术密集性高、系统性强的工程[7]。显然,单个传统学科专业所教授的知识不足以满足海洋机器人方向人才培养的需求。针对多学科交叉特色,课程组以学科交叉点为知识增长点,扩充专业知识。

在海洋机器人专业导论课堂上,通过引导学生解构某仿生类海洋机器人,同学们通过小组讨论,凝练了总体技术、运动机理及其机构实现、海洋仿生形态与行为、仿生感知技术、仿生智能技术、仿生材料六大关键问题。通过探索各个问题对应的基础理论,寻求多学科协同的整体技术及各分支之间的内在联系。以海洋机器人与人工智能交叉点为例,在课堂上,通过工业案例引导,同学们纷纷发表自己的见解:“为了满足未来民用和军用的需求,水下机器人需要具备足够的自主能力以保证其能够在作业过程中根据周围形势的变化及时作出正确的决策”“自主能力的增强将会大大提高水下机器人系统作业的效率,降低风险,适时根据自身状态及外部环境的变化作出调整,从目前脚本式智能转变为自适应智能”“智能水下机器人的自主性是指在很长时间内没有人员的输入系统仍能够运行,在完成指派任务并在适当会合点成功回收。这是水下机器人具有的感觉、认知、分析、通信、规划、决策和行动的能力”等等。可见,学科的交叉点不是生搬硬套,而是在专业发展的需求下发展、演化的,是符合科学发展规律的,是同学们可以通过思考找到关联及必要性的。

海洋机器人平台技术是研究生课程,不仅要关注基础知识的掌握,更要达成解决问题能力的培养,实现新工科背景下多学科、多领域交叉融合培养,推进本研贯通培养[8]。课程组通过“小组实践-全体提问”的形式推进课程内容,以各个小组之间的交叉碰撞促进学科与学科之间的交叉融合。基于海洋机器人系统构成,按照功能将整个海洋机器人系统划分为动力与推进系统、智能控制系统、环境感知系统、监控系统、导航通信系统、任务载荷系统和布放回收系统等子系统,如图2所示。每个研讨小组对应每个子系统,进行现状及关键技术凝练,并完成对其他小组答疑。学习和过程以学生为教学主体,面向实际问题,完成从“总体(海洋机器人)到局部(功能子系统),再交叉(教学内容增长点)”的教学过程,打破学科理论体系的完整性和众多分散学科的独立性,通过以工程设计为核心的课程流“串联”起不同学科的知识模块,循序渐进地搭建起完整的海洋机器人知识体系;在开放、柔性的学习体验中训练跨界技能和系统性思维。

学科的交叉与系统的集成,不仅丰富了海洋机器人专业导论、海洋机器人平台技术等课程的讲授内容,也进一步响应了新工科对学科实用性、交叉性和综合性的要求;通过启发学生的学科交叉视野,提高了学生的学习兴趣和创新能力,激发了学生学习的内在驱动力。

二 “一核四轮、综合评价”教学模式探讨

(一) 海洋机器人专业人才培养面临的重大挑战

新工科建设行动路线着眼于国家“两个一百年”的奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的宏伟设想,哈尔滨工程大学面向新工科建设背景,以国家需求为牵引,以培养顶用可靠人才为出发点,大力发展海洋机器人专业,主动应对新一轮科技革命与产业变革,并支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。在海洋机器人专业人才培养过程中,面临以下挑战。

1 “学与教”任务及其挑战

新工科将“学与教”作为第一项主要任务,更强调的是探索以学生为本,注重学生个性发展的新模式,使学生能够掌握对知识探索的正确方法。因此,必须下大力气改变传统的“老师满堂灌,学生不动脑”教学模式,将学生“被动学”转化为“主动学”。

2 “实践与双创”任务及其挑战

受传统教育理念的制约影响,我国大学生群体在科研实践活动中普遍缺少怀疑精神[9],缺少进行独立思考的能力,不善于提出问题,而是习惯于被动接受和服从于教师指导,创新意识、创新精神不足。而海洋机器人专业的培养目标是“创新型的综合人才”,如何“帮助学生独立思考、发现问题,鼓励学生提问问题,并引导学生合作解决问题”是海洋机器人专业人才培养中面临的又一挑战。

3 “本土化与国际化”任务及其挑战

习近平总书记多次强调,“办好中国的世界一流大学,必须有中国特色”“扎根中国大地办大学”。新工科建设必须坚持面向国家重大战略需求和国民经济主战场,探索同我国历史、国情、文化更加适应,同我国发展的现实目标和未来方向更加紧密的工程教育体制机制,为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务,向世界发出中国声音。海洋机器人专业作为本校围绕“一带一路、海洋强国、走向深蓝”等国家总体布局的发力点,必须做到在教导学生学习先进理论知识的同时,既要拓展学生的全球视野,更要树立道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,培养家国情怀。