新工科背景下土木类专业硕士学位创新型人才培养模式

作者: 鲍玖文 王立成 张鹏 万小梅 崔祎菲

摘 要:基于以新经济、新产业为背景的新工科建设,考虑现代科技发展速度及土木类行业对创新型复合人才的需求,首先分析新工科背景下土木类专业硕士多学科交叉融合的培养模式。以青岛理工大学土木类专业硕士培养模式为例,从课程体系设置、导师团队建设、科教平台搭建等方面着手,探索多学科交叉融合、产学研一体化模式的人才培养体系,推动学科基础理论内容的融合,强化教学中科研探索和实践训练,逐步形成产学研一体式的人才培养模式,进而针对高质量人才培养模式及质量保障进行阐述,确立土木类专业硕士学位创新型人才培养模式体系。

关键词:新工科背景;土木类工程硕士;多学科交叉;创新型;人才培养模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)33-0051-05

Abstract: Based on the new engineering construction under the background of new economy and new industry, the development speed of modern science and technology and the demand for innovative composite talents in civil engineering industry are considered to firstly analyze the cultivation mode of interdisciplinary integration for civil engineering master under the background of new Engineering. Taking the training mode of civil engineering master in Qingdao University of Technology as an example, the talent cultivation system of multi-disciplinary integration and industry-university-research integration mode was explored by means of the setting of course system, the building of tutor team, the building of science and education platform and other aspects. The integration of basic theory content of the discipline was promoted, and strengthen scientific research exploration and practical training in teaching was strengthened, and an integrated personnel training mode of production, education and research was gradually formed. Furthermore, the training mode of high-quality talents and quality assurance was emphasized, and the training mode system of innovative talents for civil engineering major was established.

Keywords: new engineering background; master degree in civil engineering; interdisciplinary; innovation-type; talents cultivation mode

为响应目前国家正在实施创新驱动发展等重大战略的需求,突破核心关键技术,需主动调整高等教育结构、发展新兴前沿学科专业,积极促进工程教育改革创新,推动现有工科间交叉复合、工科与其他学科交叉融合,应用理科向工科延伸,以突破实现传统学科向多学科交叉复合创新型人才培养的转型。要推动现有工科专业的改革创新,为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展。因此,在新工科背景下,弱化专业界限,强化学科交叉融合,打破学院专业现有体制格局,构建多学科交叉融合发展已是高等教育学科发展的必然趋势[1]。土木工程作为新工科背景下人才培养建设的重要工科专业之一,现代土木行业对创新型复合人才的需求逐年攀升。为满足现代土木行业发展的多元化、差异化人才需求,对于如何快速发展新工科背景下的学科交叉融合,培养符合新时代的创新型复合人才至关重要[2]。多学科交叉融合是指超过一个学科范围的综合研究活动,既是重大科技问题实现突破的跳板,也是培养拔尖创新人才的重要手段。在新工科的背景和总体国家安全观的新发展契机需求下,同时考虑建筑与土木工程专业与其他行业的交叉融合,建立多学科交叉融合的教学体系,建设具有多学科交叉融合的建筑与土木工程专业创新文化,对促进多学科交叉融合具有重要的指导作用。因此,探讨新工科与多学科交叉融合的人才培养模式具有重要意义。

随着科学技术的快速发展,多学科交叉融合模式可突破传统学科之间的壁垒,及时更新教学理念与方法,打破学科界限,运用跨学科、跨专业、跨院系的教育资源三跨整合理念改革人才培养方案,培养交叉学科人才高阶思维,不断实现多学科深度融合,为培养创新型复合人才提供了更大的发展平台。对于多学科交叉融合的探索最早在国外开始,作为新型人才培养模式,交叉学科于1926年被美国哥伦比亚大学心理学家伍德沃斯提出,美国军方从曼哈顿计划、阿波罗登月计划等开始,发现在大型工程实践中,多学科知识的融合发挥着重要的作用,交叉学科的重要性逐渐得到教育界的共同认识与重视。然而,国内多学科交叉融合研究起步相对较晚,欧美国家对多学科交叉融合研究的高度重视,为我国进一步加强交叉学科的研究提供了有利借鉴[3]。针对研究生人才培养模式进行改革,形成符合土木工程专业院校学科交叉整合的研究生培养模式,通过实践证明,建立多学科交叉融合的创新型研究生培养模式有利于复合型人才的培养,也更能进一步促进科学的发展[3]。基于新工科背景,建设多学科交叉融合的课程教学体系和实践教学体系,形成土木工程专业人才培养新模式。实践表明:结合学校课程设置体系,建立交叉学科培养模式有利于人才的培养;深入研究如何快速发展新工科并培养符合新时代的人才,对新工科与多学科交叉融合的人才培养模式的探讨具有重要意义,有助于构建基于新工科背景下多学科交叉融合的人才培养模式,为我国培养更多高素质建筑人才。

综合分析,大多研究仍处于学科交叉融合的萌芽状态,实际融合产生的效果稍显不足,考核评价方面的研究较少。我国大多数综合性高校对土木类专业硕士采取本校、本专业的特色对应式培养模式,与其他各高校及地方科研机构、企业接触与学习机会较少。其弊端主要表现在以下几方面:一是受所在高校内学术环境影响较为严重,学生所接触到的研究领域较为单一;二是不可避免地受到自己导师所研究领域的专业知识与实践能力局限性的影响;三是由于同门之间研究方向较为一致,学习专业学科内容相近,易产生认知倦态,学术视野困于有限接触范围内,与其他学科不能相互融合[4]。尽管从专业硕士招生至2023年仅有十多年,高校的课程体系也在逐渐优化,但未形成系统的课程教学体系以及创新课堂教学模式,仅偏重于高校特色研究方向而进行教学。一方面,研究生在进行课题任务上也不能完全做到将学科内容与研究课题完美衔接;另一方面,大多数专业课程授课方式以理论学习为主,忽略本专业是具有较强应用性和实践性的学科,造成理论与实践的脱节,不利于土木类专业硕士解决实际问题能力的培养。如何切实提高校企合作研究生培养模式,合理优化双师型师资力量,提高导师团队多学科知识背景,培养突出教学能力、实践能力与科研创新能力兼备的师资梯队,也是亟需解决的问题。

在新工科背景的建设下,突破现有培养模式,探索出适合新工科背景的创新型人才培养模式。以青岛理工大学土木类专业硕士学位研究生人才培养为例,从课程体系设置、导师团队建设、科教平台搭建等方面着手,探索多学科交叉融合、产学研一体化模式的人才培养模式,突破单一学科培养人才的局限性,在体现“专业性”的同时,实现跨专业联合培养,推进土木类专业学位研究生人才培养模式的创新,为新时代下新工科建设创新型复合人才的培养提供依据。

一 新工科背景下多学科交叉融合的产学研人才培养体系

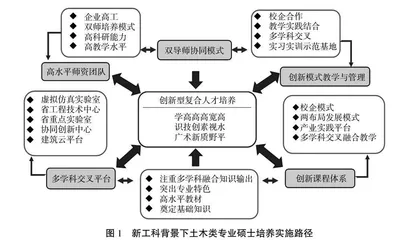

随着多学科交叉融合的不断深入,课程设计与教学模式也需要不断创新,科学设置课程交叉集成,优化理论课程设置,强化创新实践能力,提升土木类专业硕士的知识、能力及综合素质。新工科背景下土木类专业硕士培养的具体实施路径如图1所示。通过协调企业和高校之间合作模式,将生产链和科研链系统结合,实现高水平导师队伍和研究生的“知识、技能、创新”能力的提升,健全培养全过程质量监督与管理,建立外部监督与内部评估体系相结合制度,是实现新工科背景下多学科交叉创新型复合人才培养的保障。

(一) 土木类专业硕士学位课程体系布局

在课程体系建设方面,注重研究生综合知识的学习,开设课程符合学科交叉融合的模式,将知识输入、产出、转化和创新相融合。主修专业知识,辅修通识,注重课程特色多元化。将新工科背景下建设学科前沿理论与相关学科交叉知识融入专业课程,并注重增加实践性课程,传授理论知识与实践技能,双管齐下,融入多学科思想,加强交叉共融,注重训练学生解决跨学科融合交叉问题的能力,开阔学生视野,提高学生创新思维[5]。课程教学方面通过“慕课”“翻转课堂”“参与式”等授课形式,营造良好的课堂氛围,促进师生互动,通过师生角色翻转,将课堂主场交给学生,为学生提供较大自由发挥空间。随着多学科交叉融合的不断深入,课程设计与教学方法也需要不断地创新,结合土木工程材料、结构与智能建造、环境等方向,优化理论课程设置,进行横向结合,科学设置课程交叉集成,强化创新实践能力。在学科互相渗透、有机融合的同时,构建多学科学术环境,激发学生创造性思维和创新活动,使学生学术思想、研究能力、素质要求广泛深度融合多学科知识,构建多学科理论与工程实践融合的复合创新型工程人才培养体系[6]。

在牢固掌握基础知识的层面上,将企业先进的科研技术和技能知识引入课堂教学中,减少无关的选修课程数量,建立特色项目课程体系,提高实践教学质量。打破原有的按单一学科组织教学内容的方式,融入相关学科课程。此外,可设置课程项目式模式,实施以解决实际问题为中心的“项目式”教学模式,以基本技能课程为主线,使学生贯穿项目始终的一个完整的学习模式,教学项目包含多学科交叉前沿知识。教师主导将一个相对独立的项目交由学生完成,信息搜集、方案设计、实施过程及评价指标,均由学生自主负责。学生通过跟进该项目,把握实际工程项目的整个实施过程及每一环节中的细节要求。课程形式中,学生唱“主角”,老师转为“配角”,实现教师学生角色互换,营造独特学习氛围,激发学生兴趣,并放开手脚让学生唱主角,有利于学生自学能力、创新能力的提升。学生经过自己系统的专业理论探索、案例式的课程学习,并结合实践经验,提升解决问题的能力。与科研企业进行专业学位的联合培养,聘请企业高等级技术专业人员为联合培养导师,对专业学位研究生论文应有明确的工程应用价值,选题突出工程性与创新性,研究成果具有较高理论意义、实践价值,密切将专业学科、科技前沿对接企业实际需求。

(二) 土木类专业硕士学位产学研一体化平台设置

校内产学研合作模式是高校为促进教学与科研结合,促进科研成果转化为生产力。土木专业是理论与实践结合性很强的学科,产学研一体化的教学模式是培养土木类创新型复合人才的关键。坚持理论联系实际这一根本宗旨,以提高创新能力为核心,深入开展产学研一体化教学体系,将学科前沿问题和重大工程案例引进理论课堂和实践课堂,在广度与深度上完善产学研一体化人才培养体系[7]。高等教育应注重科研成果转化教学,始终坚持教学与科研并重,坚持科研与教学相结合,相互促进,相得益彰。将科研的新思维、新方法和新技术等运用于教学环节,充分调动学生科研学习的主动性、积极性和创新性[8]。

依托校内学科平台(如虚拟仿真实验室、省工程技术中心、重点实验室、协同创新中心、建筑云平台等)和校外企业(中国建筑集团有限公司、青建集团股份公司、中国科学院海洋研究所等),企业为学生培养提供实习实训基地。学校和企业协同制定人才培养方案、开展明确的研究项目类型,调动学生主动实践积极性,并不断强调职业能力的培养。学校聘请企业高等级技术专业人员为客座教师实施实践部分的教学,学校的教师参与新型建筑材料研发与结构设计、工程建设式公寓管理等项目中,教师和企业技术人员相互交流,交错培养学生和企业职工,一起到企业、学校实现优势资源互补利用。加强机制体制建设,促进专业教育与创新创业教育有机融合,突出学生创新思维和实践能力的培养,丰富建设创新创业校外实践基地。依托各级实验室、科研平台和工程中心等,秉承“问题导向,学科交叉,项目驱动”的理念,全面提升多学科交叉的创新型人才培养质量。以新工科建设为契机,充分利用多学科交叉融合培养人才,实现研究生教育的全面高素质发展,对其他专业学位研究生培养工作也具有重要的推广应用价值。