基于PDCA的西方文化课程课程思政建设研究

作者: 段燕

摘 要:高校西方文化课程承担着立德树人的历史使命与政治责任,课程中所包含的文化元素、价值标准、哲学意蕴、思维模式和行为规范等是思政教育的重要附着点和载体。该文以PDCA循环模型为理论框架,从计划制定、计划执行和评估反馈三个方面探索高校西方文化课程思政建设路径与创新实践。在西方文化课程教学中推进思政工作有助于培养学生的“三个认同”“四个自信”,有助于增加学生对“人类命运共同体”的理解,引导学生在文明交流互鉴中讲好中国故事,传播中国声音。

关键词:课程思政;西方文化课程;PDCA循环模型;建设路径;创新实践

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)33-0090-04

Abstract: Western Culture courses in universities bear the historical mission and political responsibility of cultivating people with morality. The cultural elements, value standards, philosophical implications, thinking patterns, and behavioral norms contained in these courses are important attachment points and carriers in ideological and political education. Based on PDCA model, this paper aims to explore the pathways and innovative practices of ideological and political education in Western Culture courses from three perspectives -Plan, Do, and Check-Act. Promoting ideological and political education in the teaching work of Western Culture courses can help cultivate students' "Three Identifications & Four Confidences" and increase students' understanding of "the community with a shared future for mankind", guiding them to make a better China story and make China voice better heard during cultural exchanges.

Keywords: ideological and political education in curriculum; Western Culture courses; PDCA; construction path; innovative practice

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强”,同时“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行”[1]。这一讲话首次从国家高度上明确了思想政治教育在非思政理论课程教学中的必要性与重要性。在此背景下,《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》(2017)、《高等学校课程思政建设指导纲要》(2020)、《高等学校思想政治理论课建设标准(2021年本)》等文件陆续发布,积极推动高校思想政治教育的发展。党的二十大报告提出,“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”“办好人民满意的教育”[2],这为当前教育发展进一步指明了奋进方向。西方文化课程是高校课程体系的重要组成部分,涉及西方政治、经济、历史、文学、艺术、宗教、法律和社会等诸多方面。本文以PDCA循环模型为理论框架探索西方文化课程思政建设路径与创新方法,希望以此为西方文化课程思政提供一些思考和借鉴。

一 西方文化课程思政建设必要性与目标

西方文化课程涵盖范围甚广。就公共基础课程而言,西方文化课程包括西方哲学史、西方政治思想史、西方社会思想史、西方经济、西方法律思想、西方技术史、西方音乐、西方美术和欧洲文明等通识教育;就专业教育课程而言,西方文化课程包括西方文明史、西方文化概论、西方国家社会与文化、西方文学、西方文论、西方思想经典和跨文化交际等核心课程。一方面,由于学科特殊性,西方文化课程处于中西文化的交汇点,学生将不可避免地直面西方意识形态与价值观念,其与中华文化的思想认知体系是不相适应甚至是相互矛盾的;另一方面,传统的文化教学往往忽视对学生政治素养、道德品质和文化自信的培养,一定程度上造成其对外来文化与自我文化的认知偏颇,部分学生对西方文化盲目憧憬,对本土文化则全盘否定。因此,在西方文化课程中开展思政工作相较其他课程显得更为急迫和重要。

根据《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》),“全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义,更是必备内容”[3]。由此可见,西方文化课程思政目标在于知识传授、价值观引塑造和能力培养三个方面。知识传授方面,就是要开阔学生国际视野,增进学生对西方国家和文明进程的了解,帮助学生掌握西方文化书写范式,丰富和完善学生的人文知识结构,提高综合素养。价值观塑造方面,则是在文明交流互鉴中引导学生坚定社会主义道路信念,坚守中华文化立场,坚持文化自觉与文化自信。能力培养方面,除帮助学生提升文化理解和文化审美能力之外,西方文化课程相较其他课程还需在跨文化交际能力方面给与更多的关注。党的二十大报告强调“要增强中华文明传播力影响力”“深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界”[2]。具体而言,就是要加快构建中国话语和中国叙事体系,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象,从而让其他国家了解中国的文化、中国的历史和中国的制度。当前国际传播格局“西强东弱”,国际传播的主体、主流渠道、主流价值观倾于西方,西方文化课程作为了解西方文化的视窗,比其他课程更了解西方文化内涵、表达书写和传播渠道,有助于在西方文化霸权中为讲好中国故事、传播中国声音找到突破口和有效路径。

二 基于PDCA的西方文化课程思政建设路径与方法

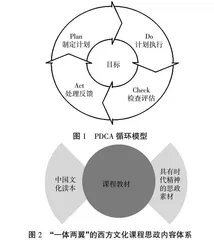

课程思政是“系统工程”和“质量工程”,贯穿西方文化课程教育教学的全过程,为此笔者引入PDCA循环模型对西方文化课程的思政建设进行全流程设计。PDCA循环法是管理学中用来确保目标达成并促进品质持续改善的一个通用模型,最初由质量管理学家沃特·阿曼德·休哈特(Walter A. Shewhart)提出,后由威廉·爱德华兹·戴明(William Edwards Deming)推广,所以又称“戴明环”(Deming Wheel)或“持续改进螺旋”(Continuous Improvement Spiral)。PDCA循环围绕工作目标,将工作分成制定计划(Plan)、计划执行(Do)、检查评估(Check)、处理反馈(Act)四个阶段,形成了一个发现问题、解决问题的闭环(图1)[4]。根据该模型,笔者将从教学计划制定、计划执行和评估反馈三个方面对西方文化课程思政建设进行论述。

(一) 制定计划(Plan):一体两翼,坚守课程建设“主战场”

《纲要》指出,“课程思政建设内容要紧紧围绕坚定学生理想信念,以爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体为主线,围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识和道德修养等重点优化课程思政内容供给,系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育”[3]。鉴于此,以西方文化课程教材为主体,以中国文化读本和时代思政素材为两翼,构建出“一体两翼”的西方文化课程思政内容体系(图2),实现课程与思政、西方与东方、历史与现实的有机融合。

图1 PDCA循环模型

图2 “一体两翼”的西方文化课程思政内容体系

课程思政建设首先要立足教材、教案本身。在授课内容的安排方面,力求做到西文化教学材料的科学、可信、客观、全面,时刻保持西方文化课程与思政教育课程的同心、同向、同行。作为通识教育的西方文化课程,是专业课程的补充和延伸,旨在培养具有健全人格、通融识见和博雅素养的人才,其课程思政要注重思想道德、人文素质、知识结构、科学精神和思维方式的培养;作为专业教育的西方文化课程,是通识课程的深化和拓展,服务于学科体系以及社会分工的细化,其课程思政要针对不同学科的特点与规律,深度挖潜和提炼专业知识中所蕴含的思想内涵、文化基因和价值理念,将课程思政元素与课程教学融为一体。在具体教学中,教师可以带领学生追溯西方文化的历史演进,使学生了解西方文化的产生、发展和繁荣并非如某些学者所说那样是独立发展的,而是和世界其他文化有着密切交流、吸收和互动,并进一步帮助学生认识到,构建“人类命运共同体”就是要以“合作共赢、共商共建、包容互鉴”的全球治理理念超越西方全球治理思维模式。

其次,西方文化课程由于重在介绍西方文化,部分学生政治素养缺失,对异国文化盲目崇拜,对本国文化轻视排斥,甚至导致其在中国文化认知和表达上出现了中国文化失语症[5]。因此,西方文化课程的思政建设需要强化中国文化输入,坚持中西融合、兼容并蓄,使学生中国文化的蓄水池蓄满,水满则溢,最终形成文化输出的水到渠成。要在真正理解中华传统文化的前提下,使其在精神内里上与西方文化相互渗透,做到中西融通。以通识课西方哲学史为例,该课程的教学目标是帮助学生了解西方哲学各历史时期主要流派的思想智慧,了解具有代表性的西方哲学家观点。对应该课程,可以将冯友兰先生的《中国哲学史》作为中国文化课外读本,要求学生按照西方哲学史的学习进度,课前完成相应时期的中国哲学内容自学。课程中对同时期中西哲学思想进行比较分析,探究背后原因以及后世发展影响,引导学生理解文化的差异性和多样性。

第三,在西方文化课程的内容体系构建中,还应积极引入具有时代精神的思政素材,建立思政素材库。如毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及《中国》《博物馆之夜》《国家宝藏》《新丝绸之路》《河西走廊》等反映中国精神和中华文化的大型纪录片等。在课程思政内容上,要紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容即“十个明确”,提炼出“1+N”的课程思政内容体系[6],即“西方文化”加“世情、国情、党情、民情”,真正把科学文化知识学习与政治理论思想学习相结合。与此同时,透过中西文化交流比较,引导学生辨别和评价西方价值观体系,主动剔除过滤掉西方文化中的思想糟粕,尤其是西方某些国家、群体或个人对中国带有政治倾向的恶意攻击和抹黑,增强学生对中国特色社会主义道路的认同感和责任感,解决好主流意识形态价值观引导和文化自信教育问题。

(二) 计划执行(Do):隐显结合,用好课堂教学“主渠道”

在立德树人的整体目标下,以价值引领为导向,以学生为中心,采用显性教育与隐性教育相结合的教育模式,让思政教育润物细无声地融入学生的西方文化学习过程。在教学方式上,根据不同课程性质和内容,可以采用以下教学方式。

一是任务驱动教学法。教师以任务组织教学,任务实施中以互动、讨论、体验等学习方式,充分发挥学生自身的认知能力、辨别能力、主动学习能力,将课程知识点和思政元素结合起来,实现课程思政的潜移默化。对于专业课西方文学,教师在课前发布“中国传统思想在西方文学中的体现”学习任务,课堂中要求学生用外语阐述中国传统思想,进行任务检查。通过该方式,不仅可以提高学生用外语表达中国文化的能力,还可以引导学生以宏大的视野审视中西方文化交流,不盲从西方思想理论和文学表现形式,提升学生的文化自觉和文化认同,培养其讲好中国故事的能力和方法。需要指出,讲好中国故事绝非“政治口号”,而是一种“教育理念”,深刻体现“立德树人、服务国家”的教育方针,是新时代中国特色社会主义教育观的引领[7]。