新工科背景下关于创新型人才培养的探索与思考

作者: 周水清 李曰兵 金伟娅

摘 要:新工科建设促进传统工科专业面向现代化技术的升级改造,也为新时期工程教育改革指明方向。过程装备与控制工程作为传统工科专业,在不断发展的新经济和新业态下,积极探索创新新人才培养道路,以满足制造业绿色化、智能化的产业转型需求。该文总结浙江工业大学过程装备与控制工程专业学科建设经验,从学科交叉、产教融合、成果导向三个方面进行介绍,与同类学校在新工科背景下进行学科建设交流与探索。

关键词:新工科;高等教育现代化;过程装备与控制工程专业;创新发展;人才培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0056-04

Abstract: The construction of new engineering promotes the upgrading of traditional engineering majors towards modern technology, and also points out the direction for the reform of engineering education in the new era. As a traditional engineering major, Process Equipment and Control Engineering actively explores the way of cultivating innovative new talents and responds to the green and intelligent industrial transformation needs of manufacturing industry under the continuous development of new economy and new formats. This paper summarizes the experience of the discipline construction of the process control major of Zhejiang University of Technology, and introduces it from three aspects: interdisciplinary, integration of production and education, and achievement orientation, which provides reference for similar schools.

Keywords: new engineering; modernization of higher education; Process Equipment and Control Engineering; innovative development; talent training

在新一轮科技革命和产业变革深入推进的时代背景下,中国已经建立了全球规模最大、覆盖最广的制造业体系,但先进制造业仍存在创新能力弱、核心人才匮乏等方面的不足[1]。为支撑创新驱动发展,培养创新型卓越工程科技人才,我国提出了“新工科”建设计划。“新工科”的立意与产业发展相匹配,既面向当前产业变革的痛点和急需点,又面向即将到来的技术革命,与制造业的发展息息相关[2]。在高等教育层面,新工科是新时期工程教育改革的新方向。过程装备与控制工程专业(以下简称“过控专业”)作为传统工科专业,需要依据新工科的要求面向现代技术进行升级改造,适应不断发展的新经济和新业态。

过控专业是浙江工业大学(以下简称“浙工大”)最早设立的三个专业之一,创办于1953年,自1960年开始招本科生。该专业所在学科为浙江省重点学科,同时还是特种装备制造与先进加工技术国家级国际联合研究中心和国家化学原料药合成工程技术研究中心的核心成员。多年来,浙工大过控专业为国家和浙江省的临港石化、特种设备、核电装备和生物制药装备等产业输送知识、能力、素质协调发展的优秀工程技术人才和管理人才。在我国从工程教育大国向工程教育强国转化的关键时期,如何围绕国家战略和产业发展趋势,培养面向未来产业需求的复合型创新人才意义重大,为此浙工大做出了一系列探索。

一 以学科交叉为支点,探索学生综合发展的广度

学科的分化、变迁和人类亟需解决的问题息息相关,一方面,过控专业针对于设备开发,进行压力容器等过程设备的设计、制造与安装;另一方面,过控专业还面向生产一线,进行装备的检测、运维。在产业环境不断更新的新形势下,过控专业的两个方面发展在不断调整。

(一) 适应产业数字化、智能化发展,聚焦战略性问题

伴随着资源品质劣化、能源结构调整等问题,过程装备逐渐向高温、深冷、复杂腐蚀、超大容积和超大壁厚等极端方向发展[2]。在设备开发的前沿,应届毕业生的分析设计能力在就业市场中占据更大的价值。大学校园作为滋养科技发展的沃土,应注重给学生打好创新创造的基础,本科生必须具有一定的有限元等分析设计软件操作水平。同时,在发达国家企业回撤、软件技术封锁的困扰下,教学过程中更应注重进行与计算机科学的交叉,结合力学基础、工程基础、编程基础,为国产分析软件开发埋下第一颗种子。

与此同时,以人工智能为代表的新一轮技术革命发展迅速,新技术、新业态已经在过程行业扎根,真正的产业一线已经迈向智能化生产与设备检维修的台阶。因此设计教学时,提前了解到这一变化形势,注重与智能技术充分交叉融合,将信息技术知识纳入相关主题或模块中进行讲授,增加学生知识架构的整体性和认识问题的全面性,有必要引入数据库原理、过程装备物联网与监控技术、工业机器人编程与操作等课程。

(二) 跨学科灵活交叉

放眼未来,工程领域的学科交叉融合将愈发明显,过控专业作为过程工业中的交叉体,其未来的发展更将是四通八达。在办学中,既要结合长三角经济产业来建设高校的学科特色,又要思考学生的终身发展,故而设置灵活的跨学科课程选择,可以打破传统学科边界,脱离学科孤岛。

跨学科的课程相比传统课程更能对学生进行横向扩展。浙工大过控专业2022级本科生培养方案中开设了新能源变换与控制技术、人工智能概论、精益管理三门跨专业个性化选修课,课程之外,还大力支持跨学科项目和跨学科平台。但现在跨学科教学还处于起步、探索阶段,跨学科的灵活度受制于选课模式。展望未来,更多拥有雄厚交叉学科知识的教师走进高校,可以开展更多以问题为导向的跨学科教学。

(三) 注重与人文社科领域的交叉

在复杂的产业变革中,我们培养的应该是有大局意识的学生。学科交叉不仅应贯通工工、理工之间的隔膜,更应打通文工之间的交流之路。当前任何复杂工程问题都要涉及到伦理道德的博弈、不同思维的沟通探讨和协调,如果脱离真实社会情景,那就削弱了教学的意义[3]。

浙江省是装备制造强省,浙工大过控专业面向高端装备、核电装备和石化装备,有大量毕业生进入石化、核电相关产业集群工作。高质量开设项目经济管理、工程伦理等与社科人文学科相交叉的课程,增强学生对社会、安全、法律、文化及环境可持续发展的综合认知,深刻了解其社会影响,会引导学生自觉向促进产业高效、绿色安全的方向培养兴趣,同时更有利于培养学生的学科自信。

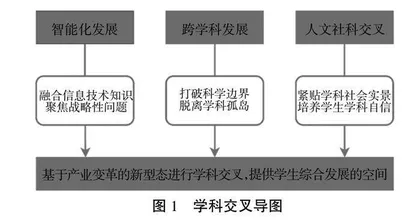

习近平总书记在党的二十大报告中号召广大青年“立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”。在新一轮产业变革与科技革命的重要交汇期,广大工科学生担当着解决科技事业面临的突出问题和挑战、突破西方经济封锁的时代重任。在学校培养中,专业课教学还应注重与思政教育的交叉,使学生清楚地意识到作为工科人的时代责任,用专业知识和思政觉悟武装学生的思想,努力培养出可堪大用、能担重任的栋梁之材[4]。如图1所示。

二 以产教融合为抓手,拓宽学科创新发展的深度

工科优势高校是培养行业急需的高素质复合型创新人才的重要阵地,而长三角地区作为我国重要的先进制造业基地,为产教融合的深化提供大量便利[5]。加强人才培养与企业生产的紧密结合是产教融合的基本内涵,本科生在工程实践中,通过将所学理论与实际生产相结合,能进一步加强专业知识的融合、应用能力。

(一) 优化专业课教学模式

高端装备制造业是浙江省“八大万亿产业”之一,在此背景下,有机会也有必要让本科生在培养阶段与企业进行更多沟通,将目光聚焦在产业前沿。将有经验的企业导师引入课堂,将一门专业课打造为“理论+实践”的双驱动形式,是校企合作成本最低、效果最好的方式。以压力容器制造技术及应用为例,此课程共16课时,前10个课时由校内教师授课,后6个课时由省特检院和企业导师远程授课。相比较之前由校内教师单模式授课,学生期末大作业的有限元计算部分有了更多出于工程实际的考虑,完成质量有大幅度提升。而大作业综合报告部分内容完成更加丰富,学生论述的角度增多,思想更为发散。

坚持“勇立潮头”的浙江精神,长三角地区需要更多创新型工程人才推动产业结构的转型升级。持续优化专业课教学模式,在教学阶段与生产实际产生更多联动,可以真正使工程人才的培养更贴近工程需求,有效缩减毕业生从校园到企业的适应时间,达到间接加快产业变革的目的[6]。

(二) 重构本科暑期实训模式,启发学生探索创新的兴趣

实践教学是本科生为数不多可以直接接触生产实际、参与企业生产实践的机会。目前,国内高校关于过控专业的实训项目主要为零件测绘技术与实践、工程训练与劳动实践。用发展的眼光来看,这种实习的目标不够清晰。

零件测绘技术与实践的现有模式集中在学校,针对某单一机械零件进行集体模式的测绘训练。实习成果单一,对学生独立思考问题能力的培养效果不明显,且脱节于生产实际。利用校企合作将零件测绘实践平移进工厂,带领学生根据实际生产设备进行现场测绘。不同于校内的集中模式测绘训练,这个过程中学生将自主的合理选择装配视图表达方案,并学习相关标准,了解工程材料知识,更进一步地,学生可以对工厂的成套过程装备、工艺流程有初步的认知。最终交出了需要“个人广泛学习”并且没有“统一标准范本”的实习成果。

学生在工程训练与劳动实践阶段已经建立了基本的学科知识体系,实训应侧重于“公式”到“工程”,给予学生深入产业的机会,杜绝浅白地走马观花式地参观,尽最大可能让学生的专业知识框架变得丰富生动。一方面,应使学生跟着一线经验丰富的职工学习最实际、最直接的一线知识,验证所学理论;另一方面,便要学生看到产业变革的更前沿,预见产业发展的无限可能。此外,还可以从企业引进虚拟仿真实习系统,让学生动态理解过程工业的生产和过程装备的操作过程,直面实际生产中故障处理等问题。

产业中的实际问题没有标准答案。因此,抛出问题而不提供标准答案,才是激发学生不断向新点、难点探索的推动力,进而还会提升工科生在工程领域的创新能力。学生的创新能力是学科创新的反作用力,学生不竭的创新能力,会点亮学科的创新之火。如图2所示。

三 以成果导向为指引,提升学生解决工程问题的高度

作为高等教育体系的重要组成部分,工程教育在助力我国经济转型发展、推动产业迭代升级及赋能技术创新的过程中发挥着不可取代的作用,承载着为中华民族伟大复兴培养大批具备复杂工程问题解决能力的卓越工程师的历史使命。浙工大过控专业是国家级一流专业建设点,2016年通过中国工程教育专业认证,是我国正式加入《华盛顿协议》以来第一批获得认证的专业[7]。