新工科背景下生态融合的风景园林专业实践教学体系研究

作者: 冼丽铧 阙青敏 翁殊斐 高伟

摘 要:在新工科和新时代生态文明建设背景下,传统的实践教学体系人才培养模式已不能满足当前的行业需求以及以学生为主的实践教学目标。该文基于专业特色与优势,在生态融合的改革理念下,提出优化实践教学体系,重视实践课程之间衔接;革新实践教学手段,强调场景式教学模式;完善教学考核标准,制定多方位实践教学质量评价体系等改革方法。通过实践教学体系的改革与创新,学生的实践与创新能力等方面有良好的改革成效,完善风景园林专业实践教学体系,全面提升实践教学水平与质量。

关键词:新工科;生态融合;风景园林;实践教学;改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0086-04

Abstract: Under the background of new engineering and ecological civilization construction in the new era, the traditional talent training mode of practical teaching system can no longer meet the current industry needs and student-centered practical teaching objectives. Based on the professional characteristics and advantages, under the reform concept of ecological integration, this paper puts forward the optimization of practical teaching system and attaches importance to the connection between practical courses and proposes to innovate practical teaching methods while emphasizing scene teaching mode, innovate practical teaching methods while emphasizing scene teaching mode, improve the teaching assessment standards, and formulate diversified practical teaching quality evaluation system and other reform methods. Through the reform and innovation of the practical teaching system, students' practical and innovative abilities have achieved good results. The research has improved the practical teaching system of landscape architecture and comprehensively improved the level and quality of practical teaching.

Keywords: new engineering; ecological integration; landscape architecture; practical teaching; reform

为应对新一轮科技和产业变革,教育部提出了新工科理念,旨在培养卓越工程科技人才,为我国产业发展与国际竞争提供智力支持和人才保障。该理念基于国家战略发展新需求、新形势及立德树人的根本任务,并通过“抓理论、建专业、改课程、变结构、促融合”的新思路来实现培养目标。其中,六大理念包括:问产业需求建专业,问技术发展改内容,问学校主体推改革,问学生志趣变方法,问内外资源创条件,问国际前沿立标准[1]。当前,全面深化新工科,多主体协同育人,产教融合协同育人平台,提升专业硬实力已成为新工科高等教育的时代背景。

风景园林学是一门注重实践应用的综合性学科,旨在通过科学和艺术手段,研究、规划、设计和管理自然与建成环境,以协调人与自然的关系,保护和恢复自然环境,打造美丽健康的人居环境[2]。学科建设是提高办学效率和培养质量的关键[3],融合各种资源,尤其是信息技术资源,整合课程,促进专业生态的融合。现代信息技术对知识的生产、传播和应用方式的变革,提高了学科组织效率,促进了专业生态的重组与融合[4]。创新实践教育需要从生态学角度出发,分析构成要素,并通过战略规划和组织保障,整合环境、资源、主体和过程等要素[5],形成创新实践教育的生态环境,充分利用学校、企业、政府和资本等生态资源,提高专业实践教育的效果和效率,是当前风景园林专业创新实践教育改革的重要途径。

一 当前实践教学存在的主要问题

风景园林专业是一个涵盖综合和实践的专业,其中实践教学是至关重要的。近年来,国内的高校对该专业的实践教学进行了多次探索与实践。中国高校通常采用5种不同类型的实践教学,包括课程实习、认知实习、综合实习、调研实习和业务实习等。国内几所大学在风景园林专业的实践教学方面的改革值得借鉴,比如华中农业大学实行“情·境育人”理念,采用“五阶”实践教学模式和创新的课程形式加深学生对自然、生活和社会的认识和情感体验,培养了综合生境、画境和意境的设计思维和创新能力[6]。西安建筑科技大学注重生态学与规划设计的结合,培养学生的实践能力和“营造的生态思维”,校园生态实践也为学生提供了各种实践机会[7]。同济大学在教学中将理论、设计和实践课程相融合,采用复合物理环境和社会人文的实验手法,让学生能够更全面地体验和理解现场。这些学校的实践教学都取得了好的效果,能够提高学生的实践性和学习能力[8-9]。

华南农业大学(简称“我校”)风景园林学科作为华南地区生态文明和城乡人居环境建设的主力军,已在粤港澳大湾区建设中发挥巨大的作用。“善境”是我校风景园林学科的价值取向和目的,即通过人类善待自然达到自然善待人类的“人与天调”的生态实践过程,是学科处理生产、生活、生态环境中“人天关系”的核心途径[10]。实践教学总计36学分,主要由42周实践周组成,实践环节占总学分比例是30.2%,包括通用技能实践、专业技能实践、创新创业实践和劳动教育,自主实验学分较少,仅有32学时,其中生态实践内容和体系尚未充分体现在实践教学体系中。

二 生态融合的实践教学体系是实现新发展理念的重要途径

随着我国生态文明建设和美丽中国战略的推进,风景园林行业从过去单纯的绿化和美化逐渐转变为解决城市生态问题、塑造可持续性生态景观的重要力量。自党的十八大以来在相关工作中,我们将生态文明建设作为中华民族永续发展的根本大计,强调绿水青山就是金山银山,要切实贯彻新发展理念,以此树立强烈的意识,努力走向社会主义生态文明新时代。2021年,我校的风景园林专业被列为国家一流专业建设点,承担着平衡人类与自然的关系、让国土实现绿水青山的任务,在中国的新时代生态文明建设、贯彻新发展理念的工作中肩负着极为重大的责任[11]。

生态融合是生态文明建设的关键步骤,因为人类活动与自然系统的相互作用、人类自身发展的内在逻辑以及工业社会的缺陷都反映出了它的必然性。这一理论基于人类对自然规律的认识、认识到改善人类与自然的关系的重要性以及生态科学的迅速发展。实现生态融合需要通过绿色技术的研发和应用、生态创新的突破以及生态生活世界的建设来实现。生态融合的核心是技术的生态观,因此需要在技术环境下实现教育流程的革新和改造,建立人本信息化教育空间,使信息技术与教育最终实现生态融合并落脚于“以人为本”的思想。最终,生态融合的目标是构建起人类生态命运共同体[12-14]。在党的十九大精神、生态文明、人类生命共同体建设的时代背景下,如何在风景园林专业教育中培养复合应用型创新人才、引导和改善自然和人工环境质量是一个必须面对的任务。实践型课程和实践环节是风景园林课程体系的重要组成部分。风景园林教育活动的过程更加注重身心感知与体悟,以实际应用技能、人文历史和创新思维为导向的实践教学,也是人才培养中不可分割的组成部分。实践教学活动是培养学生分析问题、发现问题、创新性地解决问题等能力的重要手段[15]。

三 生态融合的风景园林专业实践教学体系建设

(一) 加强“善境”思想融入实践,开展创新实践探索与实践检验

加强课程思政建设,是落实立德树人根本任务的关键,坚持知识传授与价值引领相统一、显性教育和隐性教育相统一,根据本学科核心价值观推动教学改革,全过程贯穿“善境”思想教育,充分挖掘专业实践课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源[16],全过程厚植爱专业、爱国的情怀。

(二) 采集国内外最新的优秀生态实践案例,创新应用于生态实践环节

基于岭南地域生境与生态环境特色,把符合办学理念的优秀案例引入实践教学环节,基于基础生态学、场地生态学以及景观生态学的理论基础构建生态实践环节,并逐步组建具有本土特色的风景园林专业生态实践案例库,举办生态实践系列论坛、研讨与宣教等活动。

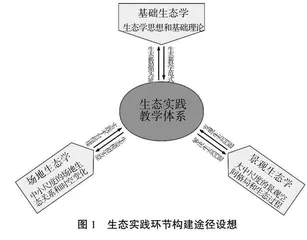

以“基础生态学+场地生态学+景观生态学”的理论知识体系为基础(图1),应用案例教学与“现场教学”相结合的教学方法,以参与南粤古驿道、广州海珠国家湿地公园、华南国家植物园、北京路历史文化核心区、粤剧艺术博物馆等重点实践项目为实施载体,以“研究性与引导式学习”为导向,开展实践教学,组织学生参与生态实践主题教学活动、研讨、竞赛,如“南岭杯”生态修复设计竞赛等相关主题活动,发挥专业特长,展现本专业的生态实践教学特色。

图1 生态实践环节构建途径设想

(三) 革新实践教学方法,重构、优化专业实践教学课程体系

加强课程系统化,在教学过程中以实践类课程承前启后,以微观尺度—中微观尺度—中观尺度—中宏观尺度—宏观尺度的序列,融会贯通理论类课程与设计类课程,并以场地生态学课程实践为例,结合虚拟数字化实验手法,提高专业的实践性和学生学习的主观能动性。

以数字化和虚拟仿真实验手法,鼓励学生动手验证自主的设计,全方位地体验和理解实践环节,提高学生的专业实践能力和主观能动的积极性。引导学生自主地进行专业实践和尝试开放式创新训练平台,加大实验室平台建设和实践教学管理,依托校内外实践教学基地,引导学生以“合作、互学、互教”的方式,开展多项课外创新实践活动,以产学合作项目为课题,参与项目研究和实战训练,建立产学研一体化实践教学模式。

(四) 创造多元化的实践环节和模块,多管道进行创新实践训练

通过探索共享型实习基地建设,加强校企共建的实践教育基地建设,鼓励学生参与大学生创新创业实践训练、各类学科及行业竞赛,如广东省“南岭杯”等生态修复主题竞赛,同时持续推进创新创业教育教学模块和建设完善风景园林实践教学平台(实验室),全面提升实践与实习效果。

优化传统实践教学模式和教学环节,建立与人才培养目标相适应的实践教学体系,以理性认识、感性认知以及理论专业知识解决实际问题。主要包括公共实践、各类专业课程实习/实训、主干设计课程与课程设计工作室、毕业设计及课外第二课堂活动等方面,在实践教学体系构建中,教师指导大学生研究性与创新性项目的申报与研究,实现学生创新能力、创新知识和创新人格的完整构建[17-18]。

(五) 改革全过程考核标准,建立多形式多方位的评价方式

从课程实践能力、实验室实践操作、基地实践活动、社会实践技能四方位(图2)建构复合型的全过程实习实践教学环节考核标准,在专任教师、实验师、企业导师以及工匠师的多方位实践培养过程中,实施多元化考核管理,系统地全程监管实践教学的设计、实施和教学效果,全面评价学生参与实践的积极性和主观性。