基于混合教学模式的多层次形成性评价研究

作者: 崔丽群

摘 要:基于国家一流本科课程线下课程计算机硬件基础,优化课程知识体系,建立面向校内和校外不同的课程数字资源。明确基于混合教学模式教学流程中各个阶段的评价内容,形成多层次的形成性评价。通过课程的教学实践,达成课程的能力培养目标,证明形成性评价的有效性。

关键词:混合教学模式;数字资源;能力培养;形成性评价;计算机硬件基础课程

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0090-06

Abstract: Based on the offline curriculum Fundamentals of Computer Hardware, the national first-class undergraduate curriculum, knowledge system of the curriculum is optimized, and the different digital resources of the curriculum are established for both inside and outside school. Moreover, the evaluation content of each stage in the teaching process is clarified, based on the mixed teaching mode. And the multi-level formative evaluation is built. The ability developing goal of the course has been achieved, and the effectiveness of the formative assessment has been proved, through the teaching practice of the course.

Keywords: mixed teaching mode; digital resources; ability development; formative evaluation; Fundamentals of Computer Hardware

后疫情时代,随着学校不断地切换线上线下教学,实现课堂教学由传统教育向基于数字平台教育的转变,加速了课程的数字化资源建设的步伐,高校教师积极探索适合课程的线上线下混合教学模式,积极开展课程考核方式的改革。2019年10月,教育部印发《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》,明确提出要完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度[1]。这对高校课程评价提出了新的要求,促进了课程的教学评价改革从终结性评价向形成性评价考核方式进行改革。

形成性评价又称为过程性评价,是与传统终结性评价相对应的评价体系。终结性评价则是以学习的结果作为评价标准,无法对教师的课堂产生影响,不能真实反应学生学习的能力,也无法及时实现对学生学习过程的指导作用。因此终结性评价具有客观性、侧重于固定、非参与式及结构化的正式考试,但是忽视了动态的学习过程,具有明显的滞后性。而形成性评价侧重于即时性、参与式,是灵活度高的非正式反馈[2]。因此,构建多元化、科学合理的形成性评价体系,不仅可以督促学生注重过程学习、促进学生自主学习能力的提高,教师也可以实时掌控学生的学习情况,发现教学中的不足,不断反思和修正,促进教学方式的改进和提高。

一 数字化课程资源现状

2020年新冠感染疫情期间,全国本科高校共有108万名教师开出110万门和1 719万门次课程,在线学习大学生人数共计35亿人次[3]。数字化课程资源在教学中反映出以下问题。

(一) 数字化课程中的微课、慕课等对“人”的因素考虑不足,关注技术胜过关注“人”

眼花缭乱的教育信息化技术冲淡了对人与课程、人与技术关系的重视。调查中国14个慕课平台上的622门课程,发现29%的课程根本就没有向学习者提供学习目标,其余71%的课程绝大多数的学习目标撰写不够规范,其目标的设定并没有遵循教学设计的逻辑,这对学习者来说不是十分便捷[4]。

(二) 学习者利用数字资源平台参与不积极、活跃度低

数字资源平台的建立,学习者之间应该可以交流观点,提出疑问,寻求解答,从不同的观点中获得启发。但是现实情况是学习者参与不积极、活跃度低,这也导致理想中的积极讨论、主动建构、思维碰撞等面临着障碍。所谓互动和参与,归根结底是人与人之间的活动,而非人与技术设备之间的活动。

(三) 数字化课程教学模式和成绩评价内容单一

在《全国普通高校本科教育教学质量发展报告(2021—2022年度)》报告中指出部分高校慕课、翻转课堂、线上线下混合式教学等新型教学模式应用不足;学习过程管理总体不严格,部分高校课程考核方式单一、重结果轻过程[5]。慕课由于缺乏人际互动,难以满足众多学习者的个性化需求,针对通过数字资源开展的教学模式,存在教学内容的展现创新不足,教学管理与评价不够规范等多方面的问题。

这些问题都表明数字化课程的形成性评价应从 “人”的收获与进步大小出发进行衡量,才能对数字化课程做出一个相对合理的判断。

二 教学内容和教学模式

以国家级一流本科课程线下课程计算机硬件基础为例,该课程是软件工程专业的专业基础课程,是学生接触的第一门硬件类课程。课程的教学目标是使学生建立完整的计算机层次结构框架,掌握硬件组成和运行机制,能够对系统不同层次进行抽象和归纳;对整机系统性能进行分析和优化;对系统出现的各类错误进行诊断和维护;对计算机技术发展趋势全局性进行理解。课程的能力目标是培养学生具有数据分析和处理能力,系统分析和设计能力,程序性能优化能力,程序设计、调试和移植能力和软/硬件协同设计能力。

(一) 教学内容和知识体系的构建

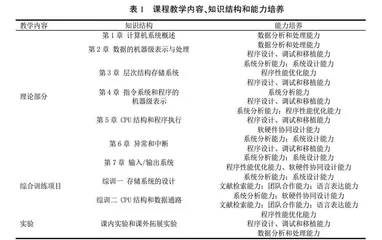

计算机硬件基础课程内容包括理论部分、综合训练项目和实验三部分,每个部分都明确了能力的培养目标,其课程教学内容、知识结构和能力培养见表1。

课程数字资源建设首先是优化课程教学内容,从程序员视角出发,以C语言程序的开发和运行过程为主线,将该过程中每个环节所涉及的硬件和软件的基本概念关联起来,让学生建立一个完整的计算机系统层次结构框架。使学生理解指令在硬件上的执行过程和指令的底层硬件执行机制,从而具有计算机硬件、系统软件和应用系统的综合分析能力。例如程序的机器级表示,分析高级语言程序执行中所需的数据和程序;在数据存储方面,分析如何构建层次化存储系统并改善应用程序性能。

(二) 线上线下混合教学模式

依托“学堂在线”和“超星泛雅”平台,分别建设了面向校外和校内的数字资源。“学堂在线”课程资源面向校外,资源主要以微课为主;“超星泛雅”课程资源面向校内学生,主要以课堂实录为主,学生也可以通过“学习通”APP登录学习。完善两个平台的课程资源,针对校内学生开展线上线下混合教学模式,通过细化章节知识点,明确教学清单和学生任务清单,强化任务测验、实验程序演练、综合训练项目、清单任务和小组探讨,形成了基于线上线下混合教学模式的教学流程,如图1所示。

1 课前阶段

教师根据教学大纲完成教学设计,在“学习通”平台发布预习任务和复习任务,引导学生自学,以“雨课堂”测验形式进行任务检查,教师对测验结果进行总结,并在课中有针对性地对教学内容进行微调。课堂研讨和探究实践等资料提前在平台发布,便于学生小组提前准备探讨资料,并对理论进行实践演练和验证。

2 课中阶段

开展基于慕课的混合式教学,采用问题导向,根据教学内容的特点采用流程分析法、实践操作法等多种形式的教学方法,通过翻转课堂开展课堂研讨。教学过程中利用“雨课堂”的弹幕、投票、随机点名和测验等功能,帮助教师及时了解学生的学情,通过课堂测验的形式对当堂课程的知识进行巩固和强化。

3 课后阶段

学生可以选择利用“学习通”回看课堂教学,或选择“学堂在线”的微课进行知识点的预习和复习,选择章作业进行阶段性学习检查。教师利用“学习通”发布章节学习清单、任务清单、综合训练项目和实验任务。两个综合训练项目经过课下小组研讨—提交报告—小组公开答辩—提交报告终稿。答辩环节是一次头脑风暴,通常会发现初次报告中存在的问题,将发现的问题加以改进,并形成报告终稿。

辅导答疑机制分为集中答疑和分散答疑,集中答疑利用“腾讯会议”每周开展一次,由教师负责答疑;分散答疑利用平台开展,教师和学生都可以提出问题,不同时间段的问题学生和教师都可以参与回答,有质量的提问和回答计入形成性评价。

此外,利用“学习通”平台开展综合训练项目的组间互评和各种问卷调查和教学评价活动,利用多元化的现代教育技术辅助课堂教学,扩充了课堂容量和深度。

三 构建基于混合教学模式的多层次形成性评价体系

马尼·汤普森等[6]表示“形成性评价的核心,是把学生的学习证据用来调整教学,以便满足学生的学习需要。”每个学生都是独立的个体,不同的认知特征、欲望需求、爱好需求、价值取向及创造潜能铸造了个性迥异的学生。形成性评价关注的是每个学生在任务中呈现出的思维方法,教师要提供个性化的即时反馈来促进学生的学习,有针对性地提出教学方案,以适应每个学生的发展[7]。2018年,FAST公布改进2006版的《修订形成性评价概念》[8]报告中指出:形成性评价是所有学生和教师在学习和教学过程中使用的有计划性的持续过程,用于引出和使用学生学习的证据,以增加学生对预期学科学习成果的理解,支持学生成为自主学习者的评价。

因此,为了形成有效的形成性评价,使学生和教师融入到有合作氛围与有序的课堂环境中,依托现有数字资源,构建基于线上线下多层次的形成性评价体系。

计算机硬件基础课程形成性评价体系充分体现“学生主体”和“教师主导”的协调统一。课程的成绩包括实验形成性成绩、理论课形成性成绩、期末考试成绩三个部分。其中,课程形成性成绩构成见表2[9-10]。

总成绩=实验形成性成绩+理论课形成性成绩+期末考试成绩×55%。

其中,实验形成性成绩包括实验前、实验中和实验后三个环节的形成性成绩。

期末考试成绩为终结性评价,它涵盖课程目标,考核基本理论和方法、系统设计、系统分析和综合应用。其中,简单题型分值不超过25%(基本理论和方法)、系统分析和系统设计占25%、综合应用占50%。

理论课形成性评价注重过程学习和课外学习,学生通过“学习通”平台完成预习和复习、课外资源学习、作业、单元测验、在线研讨和学习反馈;通过“雨课堂”完成课前测验和课程互动。教师能够掌握日常学生的学习情况,获得完整的过程性评价,课程结束后收集各类清单数据和成绩,完成课程目标的达成度评价。

将“学习通”、“雨课堂”、清单任务及综合训练项目等各种基于线上线下混合教学模式生成的形成性清单成绩,与期末考试成绩数据进行科学的分析,形成课程的试卷分析和研究报告。

四 形成性评价实践效果

课程实践依托“学习通”和“学堂”数字资源本台,选择软件工程专业20级1—2班和20级7—8班,其中,1—2班为实验组,采用学习清单和任务清单,综合训练项目进行了小组答辩,实验增加了预习和现场答辩环节;对照组7—8班不提供系列清单,两个综合训练项目和实验没有答辩环节,平时成绩没有该部分的形成性评价。两组授课总学时一致,采用相同的课件、教学大纲、综合训练项目和实验任务书。