临床流行病学课程思政教学方法

作者: 张欢 莫兴波

摘 要:将思想政治教育贯穿人才培养体系是党中央、国务院作出的重要指示。课程思政就是挖掘专业课程中蕴含的思想政治教育元素或资源,并将其融入课程教学实践的全过程。该文基于前期教学实践经验,介绍临床流行病学课程思政教育的意义,结合临床流行病学课程教学内容,挖掘课程蕴含的思政元素,探索临床流行病学课程思政建设方法,并提供临床流行病学课程思政的实施途径,以促进专业知识和思政教育的有机融合,为临床医学专业课程思政教育提供参考。

关键词:临床流行病学;课程思政;思政元素;教学方法;思政教育

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0095-04

Abstract: Integrating ideological and political education into the talent cultivation system is an important directive made by the Party Central Committee and the State Council. Curriculum ideological and political education is the process of exploring the elements or resources of ideological and political education contained in professional courses, and integrating them into the entire process of curriculum teaching practice. This article introduces the significance of ideological and political education in clinical epidemiology courses based on practical teaching experience in the early stage. Combining with the teaching content of clinical epidemiology courses, it explores the ideological and political elements contained in the courses, explores the methods of ideological and political construction in clinical epidemiology courses, and provides the implementation methods of ideological and political education in clinical epidemiology courses, in order to promote the organic integration of professional knowledge and ideological and political education, and provide reference for ideological and political education in clinical medicine professional courses.

Keywords: Clinical Epidemiology; curriculum ideological and political education; ideological and political elements; teaching methods; ideological and political education

新时代赋予了卫生健康事业新的历史使命。2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议中强调:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程……要用好课堂教学这个主渠道……使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。[1]”此次会议强调了在高等教育中贯穿思想政治教育的重要性,对高校思想政治教育工作提出了新的要求。2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出要把思想政治教育贯穿人才培养体系,将价值塑造、知识传授和能力培养紧密融合,将显性教育和隐性教育相统一,推动构建全员全程全方位育人大格局[2]。因此,新时期医学教育要求教师在专业课程教学中融入思政教育,培养具有高水平科学素养及创新能力的卫生健康人才,努力开创我国高校医学教育事业发展新局面。本文将以临床流行病学课程为例,探讨如何将思政教育融入该课程的教学中。

一 临床流行病学课程思政的目的和意义

临床流行病学是在临床医学研究中,以病人群体为研究对象,应用流行病学原理和方法,观察、分析、解释临床医学中的诊断、筛检、治疗、预后及病因等医学研究中所遇到的问题,为临床决策提供科学依据的一门方法学[3]。临床流行病学是人类与疾病不断斗争,为科学开展临床医学研究应运而生的一门临床医学与流行病学交叉融合的学科,是临床医学专业学生的一门主干课程。该课程不仅要求学生掌握理论知识,还要求学生具备观察、分析与解决问题的能力,因此也是一门实践性和逻辑性很强的必修课程。2020年以来,在与新冠感染疫情斗争的过程中,一批批医务工作者和基层人员甘于奉献,不畏牺牲,冲锋在疫情防控的最前线,为取得疫情防控的胜利、保卫人民生命安全作出了重大贡献。在突发公共卫生事件和疾病防控工作的压力之下,培养综合型高层次医学人才显得尤为重要且极为迫切。

教书和育人是不可分割的统一整体,立德树人是高校课程思政的核心。医学教育是我国卫生健康事业发展的重要基石,新时期我国医学教育应始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心、生命至上,大力弘扬伟大的爱国主义精神和以改革创新为核心的时代精神,加强指引学生树立社会主义核心价值观、专业使命和职业道德,培养学生的科学创新与求真思辨能力,坚定学生理想信念,做到爱党、爱国、爱社会主义、爱人民和爱集体。

临床流行病学课程蕴含许多思政元素,如老一辈流行病学家的爱国主义情怀,科学严谨、实事求是的工作作风等,然而传统教学中教师很少融合思政理念。通过临床流行病学课程思政,可以让学生了解这些故事,感受人物力量,也可以让学生了解这门学科在人类历史长河中、在医学发展史中及在当今国家卫生健康事业中的位置和作用,实现思政元素在课堂教学实施方案中的有机融入,达到高校立德树人的根本目的,促进学生全面发展。因此,临床流行病学实行课程思政教育对医学人才培养、提高医学人才培养质量和我国医疗服务水平、推进健康中国建设具有重要意义。

二 临床流行病学课程思政教学体系建设

现代医学是在不断创新中发展和进步的。临床流行病学作为临床专业学生的骨干学科,着力系统培养学生掌握科学的思辨方法、现代健康理念、创新精神和职业能力。苏州大学临床流行病学课程是一门面向临床专业硕士研究生和博士研究生开放的课程,旨在通过本课程的学习,帮助学生解决在临床工作中遇到的科研问题。本课程教材为詹思延主编的、人民卫生出版社出版的《临床流行病学(第2版)》[3],主要讲授绪论、临床研究问题的提出与选择、临床研究设计的原则、临床研究方法学概述、病因研究、治疗性研究、疾病预后研究、诊断试验的评价、筛检的评价、临床研究中的误差及其控制和临床科研论文的撰写等章节内容。为进一步贯彻落实思政教育,本教学团队也在临床流行病学课程中积极引入思政理念,同时也成功申请到苏州大学研究生课程思政示范课程项目。在思政教学中,我们将在本课程各个章节中提炼思政点,通过经典案例、讨论及知识点讲解等方式将思政元素融入教学内容中,同时保证专业知识课程授课的任务不受影响,以达到更好的教学效果。我们将从以下几个方面来开展该项目,逐步构建本课程的课程思政体系。

(一) 集体备课,准确分析专业知识点,深入挖掘思政元素

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,“做好高校思想政治工作,要因事而化、因时而进、因势而新。[1]”在临床流行病学课程思政教学中教师应“因事而化”,集体备课,准确分析教材知识点,深入挖掘思政元素。临床流行病学作为一门方法学科,是人类探索疾病病因、开展疾病防控、促进人群健康的重要工具[4]。为了更好地开展本课程的思政教学,授课教师需要重新认识和梳理教学目标、授课内容、教学方法,也需要深刻理解教书育人规律及学生的学习风格,将思政元素恰当融入专业知识的讲授过程中。

临床流行病学课程中的很多知识点都蕴含着重要的人生哲理。临床流行病学以患者群体为研究对象,这是流行病学与其他学科的重要区别。因此在相关工作中,临床医生必须恪守卫生健康职业的价值观和伦理原则,遵守学术道德规范,以人群健康利益为重,尊重个人隐私。临床流行病学课程思政教学设计可以通过这些角度挖掘思政教育元素,包括社会主义核心价值观、家国情怀、“大健康”观念、专业使命感和责任感、职业道德、科学严谨和创新思辨等。我们将在教学实践中注重收集、分析、整理学生感兴趣的思政素材,努力尝试富有特色的教学形式,客观真实又精彩感人地将思政元素融入到临床流行病学课程思政教学中,让学生在学习专业知识的同时,提升对该课程的学习兴趣[5-6]。

(二) 结合实际案例分析,充分理解思政内涵

在教学过程中,我们将采用案例教学法,即通过典型案例的讲解结合学生讨论,将思政元素自然地与理论内容结合起来,实现思想政治教育和专业知识教育上的有机统一。临床流行病学各章节中都可以提炼出思政案例,如绪论中关于我国流行病学先驱者的事迹,体现了老一辈科学家无私奉献的精神;队列研究中吸烟与肺癌研究及弗明汉心血管病研究等经典案例,都体现了研究者科学严谨、坚持不懈的科研作风等。

此外,教师也要及时了解国际国内时事及社会热点问题,在授课中结合时事大事,将热点话题融入到相应课程内容中,可有效增强课程思政的效果[7-8]。在新冠感染疫情大流行的时代背景下,疫情防控的点点滴滴都为思政教育提供了生动、鲜明的现实素材。在病例报告部分的授课中,结合新冠感染疫情中李文亮等吹哨人的事迹,教授学生除了具备敏锐的临床观察力,还要坚守职业道德、勇于为事实发声。在我国抗击新冠感染疫情期间,全国上下坚定信心、同舟共济、英勇奋战和共克时艰,涌现出很多英雄事迹和感人瞬间,这些案例都是重要的思政教育资源。

(三) 制定合理的课程考核评价体系

本课程将采取平时成绩与期末成绩相结合的方式进行考核,平时成绩包括考勤、课堂讨论发言及实践报告撰写等多项内容。我们将思政内容纳入考核环节,合计占20%,分别为平时的课堂讨论发言、实践报告撰写,思政部分占10%;期末考试,案例分析隐含的思政内容占10%。此外,我们也将在课程结束后对学生进行课程思政教学效果评价问卷调查,及时了解学生对这种教学方法的满意度、意见和建议。

三 临床流行病学教学中课程思政的实施

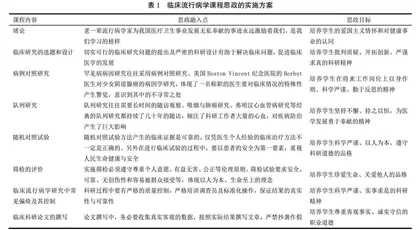

通过对临床流行病学课程内容的认真梳理,经过教学团队集体讨论和筛选,表1中初步列出了授课内容中可以进行思政点导入的环节,重点培养学生的爱国主义情怀、创新意识、诚实守信的职业道德及严谨求真、实事求是、坚持不懈的科研精神。我们也将在后续的课程思政实践中不断增加思政内容,不断完善。

在绪论部分的讲解中,可以列举伍连德先生、苏德隆教授的事迹。伍连德先生在东北鼠疫战斗中,不惧危险,敢于担当,义无反顾,誓与人民共存亡。这位抗疫英雄,出生于马来西亚,在国外求学多年,在强大的民族责任感和爱国情怀的驱使下,最终选择报效祖国,显示其深植内心的爱国主义情怀。作为我国流行病学先驱者和奠基人之一的苏德隆教授,不仅为我国的传染病与非传染性疾病的防治作出巨大贡献,还培养出无数优秀的医生和学者。苏德隆教授提倡深入现场,结合实际,开展科学研究。他的研究课题大多来自实际需要,并在现场进行,为防治疾病服务。老一辈医学工作者为祖国医疗卫生事业鞠躬尽瘁,作出了突出贡献,通过这些感人事迹的讲述可以培养学生的爱国主义情怀和学科自豪感。