工程概论与技术创新课程在新工科通识教育中的作用探索与实践

作者: 段书用 陶友瑞 甄冬 刘晓明

摘 要:围绕新工科专业的工程思维和推理、工程伦理等核心工程通识能力,并结合河北工业大学“工学并举”的办学特色,对工程概论与技术创新课程在新工科通识教育中的作用进行探索研究,并在全校工科专业进行教学实践。三年的教学实践效果表明,课程对于引导学生树立大工程、复杂工程的观念,培养学生在工程可靠性、工程标准化与技术创新等方面的基本工程素养,树立职业伦理责任和规范等方面取得显著效果,达成新工科工程通识教育的目标。同时,该探索也为新工科通识教育体系的完善提供借鉴和参考。

关键词:工程概论与技术创新;新工科;通识教育;作用;教学实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0099-05

Abstract: Around the core engineering general skills such as engineering thinking and reasoning as well as the engineering ethics and combined with the school-running characteristics of "simultaneous development of engineering and study" of Hebei University of Technology, the course Introduction to Engineering and Technological Innovation in the general education of new engineering has been explored and researched. The teaching practice has been carried out in the engineering majors of the whole school. The three-year teaching practice results show that the course has obtained great results in guiding students to establish the concepts of large-scale engineering and complex engineering. Moreover, it helps cultivate students' basic engineering literacy in engineering reliability, engineering standardization and technological innovation. And students could establish professional ethical responsibilities and norms through the study of this course. Significant results and the goals of general education in new engineering have been achieved in the above areas. Simultaneously, this exploration also provides reference for the improvement and perfection of the general education system of new engineering.

Keywords: Introduction to Engineering and Technological Innovation; new engineering; general education; function; teaching practice

2017年正式提出“新工科”概念[1],同年,教育部先后在复旦大学、天津大学召开新工科研讨会及“新工科研究与实践专家组成立暨第一次工作会议”,标志着以新工科建设为主题的高等工程教育改革进入到一个新的阶段。经过多年的探索研究,对新工科的内涵有了统一的认识,包括工程教育的新理念、学科专业的新结构、人才培养的新模式、教育教学的新质量、分类发展的新体系。在我国工业产业升级的大背景下,许多教育工作者围绕高等工程教育的发展改革进行了广泛的研究,如:在新工科工程教育理念方面,哈尔滨工业大学发展形成了“哈工大新工科‘Π型’方案”,构建了新工科专业人才培养的教育体系[2];在新工科学科专业的新结构方面,南京理工大学开展了新工科背景下跨学科人才培养的探索与实践[3];天津大学提出了工程教育理念的融合创新、工程领导力的培养和通识教育基础上的工科人才培养新模式[4];在新工科教育教学的新质量方面,广东工业大学提出设法降低学生形成创新能力的信息和资源获取成本,实现教师不同角色的激励相容,塑造创新创业教育的社会结构以及建立相应的教育生态系统等实现途径[5]。以上研究成果促进了新工科人才培养及教育理念的转变。

通识教育是高等教育的重要组成部分,重视内在适切性,强调高等教育要切合学生的内在需要,旨在培养积极参与社会生活的、有责任感的、全面发展的社会人和国家公民[6]。在新工科背景下,一些教育工作者对通识教育进行研究并取得了成果。王国强等[7]认为加强通识教育内容,系统构建新工科通识教育课程体系,一方面可以在现有工程教育体系上与专业教育进行补充,也需要在对课程设置、师资队伍建设、教学方式方法、理论研究等方面进行改革、融合和创新。蔡映辉等[8]提出了全面发展教育、结果导向教育和证据导向教育理念,认为新工科通识课程是连接传统通识课程与工科专业课程的桥梁,是促进工程教育课程融合的抓手。新工科强调工程教育,不仅仅是指科技上的教育,必须以广阔的知识面为基础,同时整合社会实践的需要和科学基础的影响,其目的培养工程师需要具备的专门技术、社会意识和创新精神。作为对通识教育的发展探索,工程教育融入通识教育已成为必然趋势。在工程通识教育改革方面,浙江大学做了有意义的探索,引入工程通识课程平台,并重点强化工程通识课程平台建设,完善原有的通识教育体系[9]。在新的工程教育课程设计中,将工程导论、工程伦理学等10门工程通识课程整合纳入教学课程库。

基于上述分析可知:在工科背景下,将工程教育包含在通识教育中是对通识教育认识的一种拓展,符合人才培养和社会发展需求。然而,如何构造合理的工程通识课程体系和优化课程设置仍然是一个新问题。同时,由于工程通识教育目标不明确等诸多因素,还存在通识教育与专业教育脱节的现象。因此,在新工科背景下,如何搭建通识教育与专业教育之间的桥梁,如何开展工程通识课程建设,值得继续探索与实践。

河北工业大学的前身是1903年建立的北洋工艺学堂,坚持“公学并举”的办学思想。河北工业大学以新工科为契机,强化大学生的工程实践能力,不仅为“工学并举”的老特色注入了新的时代内涵,也为工程教育打造了一种具有良好示范辐射作用的“新样板”[10]。本文结合河北工业大学的办学历史和办学思想,讨论新工科背景下工程通识教育课程改革与实践,为新工科通识教育体系的完善提供借鉴和参考。

一 新工科背景下工程通识教育课程

在全面育人理念的指导下,构建新工科工程通识教育课程体系,实现在新工科教育体系中起到基础的支撑作用,有利于实现新工科人才培养的深度、广度与厚度的目标。虽然目前新工科工程通识教育课程的范畴没有明确界定,但是可以从新工科背景和通识教育的作用对其轮廓进行描述。新工科工程通识教育应该结合新经济的特征,明晰培养出来的学生应该拥有什么样的工程能力,具备什么样的工程素养。一般而言,工程活动包含了从构思、设计到加工制造、服务应用的整个过程。因此,新工科工程通识教育需围绕工程活动过程进行统筹规划,最重要的是能将工程范式始终贯穿于通识课程中。同时,培养学生的工程系统全局观和关联力。另外,新工科背景下,工程问题越来越复杂,新工科工程通识课程应该有助于培养学生解决复杂工程问题的基本能力。因此,在新工科工程通识教育中,应该注重针对现实的复杂工程问题背景,培养学生通过跨学科学习的能力,包括各知识点的作用、知识点间关联性。更重要的是,要理解所学专业在我国工业体系中的作用与优势,有利于加强对其他学科的了解,培养用另外学科知识语言进行沟通。

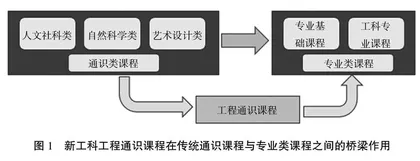

具体而言,工程通识课程应该重点支撑工程能力包括:工科思维能力、工科推理能力、工程领导能力、工程伦理能力和工程创业能力[8]。然而,目前在新工科的通识教育课程体系中,基本没有包括工程通识教育课程。因此,从工程能力培养的角度定义新工科工程通识教育的课程内容,应该引导学生树立大工程、复杂工程的观念,让学生了解科学、技术与工程和工程可靠性、工程标准化、工程伦理、技术创新方法和工程复杂性等基本理论知识,能够理解工程对社会、健康、安全、法律及文化的影响,对未来工程师的职业伦理责任和规范具有初步的认识,能培养学生养成严谨务实的科学精神、开拓创新的思维品质和高度的社会责任感。本文作者认为:在新工科背景下,需要在传统通识教育与专业教育之间开设新工科工程通识课程,如图1所示,以利于引导学生学习专业知识,拓展学生对专业的认知。与此同时,通过对新工科工程通识教育课程的学习,提升学生的创新能力、实践能力、沟通能力和协作能力,也是新工科工程通识教育的重要目标。总之,新工科工程通识教育一方面要贴合新工科的动态要求,另一方面要注重通识教育的本质特征,有机地将两者融合,实现对新工科人才培养目标的强力支撑。

二 工程概论与技术创新课程建设

近几年来,河北工业大学以新工科建设为契机,围绕区域产业发展需求布局学科专业、破解学科壁垒、推进工程教育教学改革,不仅为“工学并举”的老特色注入了新的时代内涵,也为工程教育打造了一种具有良好示范辐射作用的“新样板”[10]。河北工业大学面向全校的工科专业开设了工科通识教育核心课程科学探索与技术创新系列课程,以提升新工科专业学生的工程能力。工程概论与技术创新是该系列课程中的一门课程,面向大学二年级学生开设。

基于能力培养目标,首先明确工程概论与技术创新的课程目标,主要包括以下内容。

1)通过科学技术发展历史、国际工程教育发展,中外工程技术对比,再现“大工程”背景,开阔学生国际视野。认识科学是第一生产力,了解工程、技术的概念,认识技术对科学的促进作用,以及工程在科学变为现实中的作用,培养学生实现民族伟大复兴的社会责任感。

2)了解标准化的发展史、标准化概念、基本方法和我国标准化管理体系,理解标准化的作用和我国标准化的发展战略,培养学生严谨务实的科学精神和工程思维。了解可靠性工程的现状、前沿及发展趋势,充分认识可靠性工程在国防、社会主义建设中发挥的基础性作用,能够考虑工程实践与环境保护的冲突问题。了解可靠性工程的发展与意义,引导学生形成工程中的风险、安全与责任,价值、利益与公正等观念。

3)了解工程可持续化发展准则,培养学生的工程环境伦理观念。了解应对工程伦理问题的基本思路,培养学生作为未来工程师的职业伦理责任和规范。了解技术创新的概念,认识创新的规律性,认识技术创新对国家创新驱动发展战略的支持作用,培养学生的创新意识、创新思维。通过对复杂工程问题概念与内涵的分析与评价,使学生了解复杂工程问题涉及科学领域,和解决问题的思考方法。

4)进行典型工程体验,提升对工程问题的认识和理解,通过小组协同合作组装、调试和运行蜘蛛机器人,初步体验简单工程问题,加深对工程理论知识的理解,强化对工程师职业的责任和规范意识,培养学生的动手操作能力、团队协作能力和精益严谨的匠心素质。

在目标驱动下,设计了工程概论与技术创新全链条模块化课程内容体系,如图2所示,分为8个教学模块,分别为:导论、工程与技术、工程可靠性、工程标准化、工程伦理、工程技术创新、复杂工程问题分析及工程实践。

下面对课程各模块的主要内容进行分析讨论。导论模块:了解5G技术与中美博弈的基本知识,了解工业4.0和中国制造2025的基本知识,了解我国工程教育专业认证现状以及我校所采取的一系列教学改革对策;工程与技术模块:了解科学、技术与工程定义、内涵、发展历史及科学技术与工程的关系,了解工业革命从1.0到4.0的发展过程及各时期的代表科技成果,了解现代科技的发展方向、核心技术和我国的地位,介绍现代工程、前沿科技与应用工程典型案例;工程可靠性模块:讲授包括可靠性基本概念、产品的寿命特征、产品的广义可靠性指标、产品的失效分布及可靠性的典型工程应用;工程标准化模块:讲授标准化发展历史,标准化的概念,标准化的作用,标准化的基本方法,标准化的经济效果,标准化管理体系,标准化发展战略;工程伦理模块:包含工程实践中的伦理问题,处理工程实践中的伦理问题的基本原则与思路,工程风险的伦理评估,工程风险中的伦理责任,工程活动中的环境价值与伦理原则,工程师的环境伦理;工程技术创新模块:主要是创新驱动发展战略对技术创新的要求,技术创新含义,创新的规律性,技术创新方法和TRIZ理论,工程技术问题分析、工具及问题解决过程;复杂工程问题分析模块:重点讲述复杂工程问题的概念与内涵,复杂工程问题的分析与评价,复杂工程问题的设计与实践,复杂工程问题的解决方法;工程问题综合实践模块:进行机器人组装和操作,以小组合作方式在规定时间内完成设定的综合实践项目。