思政化的水文地质课程研究综述

作者: 孙永帅 张薇

摘 要:高校课程进行思政化的改革,应该贯穿于各种教学模式的课程中。该文以水文地质为研究对象,依托于水文地质学基础课程,将水文地质课程细分为课堂教育、实践教育和生产实习三个方向,分别挖掘在不同教育模式下的思政元素,在人与自然、科学发展观、社会责任感、职业责任感及培养学生自身学习素养等方面展开思政化的水文地质课程讨论,并使用具体教学案例进行分析,提出思政元素与水文地质课程融合过程中出现的问题并给出解决办法,以期为更好地开展水文地质方向教学,提高教学质量,以及培养全面发展的学生提供建议。

关键词:思政元素;水文地质;教学改革;课堂教学;实践教学;生产实习

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0178-05

Abstract: The ideological and political reform of college curriculum should run through the curriculum of various teaching modes. This paper takes Hydrogeology as the research object, relies on the basic course of Hydrogeology, subdivides the course of Hydrogeology into three directions: classroom education, practical education and production practice, and excavates ideological and political elements under different educational modes respectively. This paper analyzes the ideological and political discussion of Hydrogeology course in the aspects of human and nature, scientific outlook on development, social responsibility, professional responsibility and cultivating students' self-learning quality, and uses specific teaching cases to analyze the problems arising from the integration of ideological and political elements and Hydrogeology course and puts forward solutions in order to better carry out Hydrogeology teaching, offering suggestions for improving the quality of teaching and cultivating well-rounded students.

Keywords: ideological and political elements; Hydrogeology; teaching reform; classroom teaching; practical teaching; production practice

将思政元素融合于水文地质课程中,目的是为了增强对于学生的工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命责任感[1]。习近平总书记在2016年的全国高校思想政治工作会议指出“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”[2],2019年习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上提出,要坚持显性教育和隐性教育相统一[3]。思政元素融入到各专业课程教育中成为当下教育讨论的热点内容。

思政元素融入水文地质专业教育中,通过在对学生进行思想教育的过程中,使学生认识到水文地质专业的重要性,水文地质专业的思政教育改革以课堂教育为主要切入点,依托于实践课程教育,课堂教育与实践教育相结合,“润无声”式融入思政元素,完成“立德树人”的教育目标[4]。《水文地质学基础》是一本针对初学者的入门教材,它深入浅出地讲解了水文地质学的核心概念、基本原理和分析技术,使读者能够更好地掌握知识。本文基于此分别对水文地质课程的课堂教育和实践教育所蕴含的思政元素进行深度挖掘,并且选取典型的教学案例从实际上分析思政元素融入后的教学效果。以期为《水文地质学基础》的初学者起到引导作用,对于水文地质方向的教育有一定的借鉴意义。

一 水文地质学基础课程内容研究

水文地质学基础是水文与水资源工程、地下水研究方向、环境工程及地质工程等研究方向的基础性课程。《水文地质学基础》一书将研究重点放在了地下水,旨在探索地下水在不同环境中的变化规律,研究地下水于岩石圈、水圈、大气圈、生物圈,以及人类活动等的关系,从而实现有效利用,避免可能带来的潜在风险。水文地质学研究的重点是探讨地下水的种类及其形成、运行状况、平衡性,并且根据我国的地质环境,深入研究各地的地质构造、地下水的埋藏情况、分布模式及渗漏情况,最终提出有效的地下水资源评价方案[5]。文章以书中的主要内容为例分析水文地质方向的课堂教育中所蕴含的思政元素。《水文地质学基础》一书主要包含十六个章节的内容,主要研究对象是地下水。学者对于水文地质学的长时间研究,课程已经发展形成理论教学、实践教学及课程设计于一体的课程教学体系[6]。将十六个章节的内容进行重新划分类别,可以分为前言介绍篇、基础理论篇、实践应用篇及课外拓展篇[7-8]。

二 水文地质课堂教育思政元素挖掘

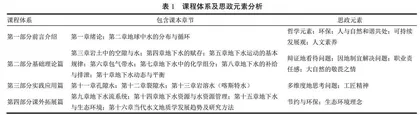

针对于上述提出的四个篇章进行思政元素的深入挖掘(表1)。

第一部分为前言介绍部分,包括书中的第一章绪论部分和第二章地球中水的分布与循环。这一篇章主要是针对于水文地质学的研究对象——地下水进行阐述,提出当代水文地质学的特点并进一步提出中国的水文地质特点。本书指出,水文地质学的研究范围已经大大超越了原先饱和带水的范畴,而是饱和带水和不饱和带水。这体现出在水文地质学的不断发展过程中其相关理论也是在不断地完善与发展的,正如哲学中的理论一般,事物是不断发展的且总体趋势是在不断前进的。除此之外,介绍利用“地下水源热泵”新技术作为空调能源。运用科学解决问题的思维方式,使能源利用达到可持续发展的目标。并且该技术有利于改善空气质量,缓解温室气体排放的压力。引起学生运用自己所学的科学知识解决问题,保护环境。书中还提到地下水是不可忽视的地灾因子,并且举例:地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、浅蚀管涌、矿坑与隧道突水、海水入侵含水层及石窟文物破坏等,这都是地下水利用不当所产生的问题,在课程中引用这些例子引导学生学以致用,正确利用地下水,并且培养学生人与自然和谐共生的理念[9]。除此之外,学习水文地质学基础就不能不提起水文地质学先驱——王大纯先生。给学生讲述王大纯先生优秀事迹,学习王大纯先生的治学严谨、求真务实、勇于开拓的精神[10-11]。

第二部分是基础理论篇,涵盖了书中的第三章到第八章,以及第十章的内容。书中在解释含水层与隔水层定义时,特别之处在“相当数量”这一用词,并且解释道,在大型的供水水源中,供水能力强的岩层才是含水层,但是在小型供水水源中,有些透水性较差的岩层也可以看作是含水层。在这种例子面前可以引导学生学会“一分为二”辩证地看待问题,所有的事情并不是只有一种答案,并且还要学会“因地制宜”“因事制答”。书中描述包气带水时提到,研究包气带水是多个学科都在做的事情,研究水文地质,不仅仅是解决水的问题,而是可以解决多个学科的问题,以此引导学生用自己所学的水文地质的基础知识解决实际应用问题,激发学生对专业的热情,以及职业责任感和自豪感[12]。通过学习地下水中的化学成分更好地了解地下水污染的过程,才可以提出更好的水质改善的解决方法。引导学生形成遵循合理用水、科学治水的理念。在课堂上讲述准格尔盆地西部艾比湖的湖水由地下水补给再通过浓缩作用形成卤水。在这个过程中不仅仅可以向学生讲述地下水的浓缩作用,还可以展示祖国的大好河山,让学生感受大自然的鬼斧神工,激发学生对大自然的敬畏之心及对大自然的热爱之情[13]。

第三部分将第十一章孔隙水、第十二章裂隙水及第十三章岩溶水划分为实践应用篇。由于裂隙介质相当复杂,影响裂隙运动的因素有很多,为了对多种介质及多种影响因素的影响力大小进行评判,可以通过建立数学模型的方法,建立一个简化的概念模型。通过学科融合的方式解决问题,引导学生多维度地思考问题,让学生的思维更加发散,对于自己所学的知识更可以学以致用[14]。在介绍岩溶水时提到我国多位著名地质学家,并且列举了从19世纪70年代至今的研究结论,通过这种方式让学生知道我国科研人员的努力,体现出他们身上的探索精神,坚韧不拔的精神,更加反映出大国的工匠精神[15]。书中提出我国的南、北方的岩溶含水介质、孔隙大小及均匀性都有明显的差异,老师在讲解这里的时候就可以引出:我国地大物博,南北方距离足够大才会产生如此现象,激发学生的爱国之情及民族自豪感。正因如此,在解决我国的地下水环境问题时,不能照搬课本知识,应该实地考察,因地制宜[16]。

第四部分课外拓展篇包括第九章及第十四章到第十六章的内容。第九章主要是对地下水流系统进行扩展。最后三章分别是针对于地下水与水资源的关系、与生态环境的关系以及水文地质未来的发展方向和研究的方法。通过对相关知识的扩展可以让学生知道自己所学的知识有很大的发展空间,激发学生对自己所学专业的热爱之情[17]。学习相关的水资源管理和水与生态环境的知识,让学生了解地下水文化,明确地下水的重要地位,贯彻落实可持续发展理念,保证生态环境处于良性循环中。让学生明确节约用水及环保的重要性[18]。

三 水文地质实践教育思政元素挖掘

实践是理论学习的最终目的,实践教学不仅可以让学生巩固自己所学的理论知识,还可以在进行试验过程中提高学生解决问题的能力。但是不能单纯地重视理论教学也不能单纯地重视实践教学,应当合理分配课时,切实转变教育模式,创新教育方法,培养适应新时代的全民人才[19]。在本文中的实践教学是包括实验教学和实习教学两个方面。

翁红波[20-21]认为,实验应该按照其所追求的教学目标进行划分,包括基本实验、复杂综合性研究实验和指导性控制实验。给实验分等定级,划分实验难度,可以更好地在教学实践过程中因材施教。在水文地质学基础课程中基础类实验主要是:孔隙度、持水度和给水度的测定、达西渗流实验、潜水和承压水的模拟实验、包气带毛细力测定实验、孔隙水测定实验和水质分析测定实验等,旨在帮助学生更好地理解相关水文地质知识。通过这类基础实验课程,学生不仅可以深入了解基本的理论知识,还可以熟练掌握一些实践技能,从而更好地将所学知识应用于实际情况,从而提升自身的综合素质。为更进一步增强学生的求知欲望,拓宽学生的知识面,提高学生的综合素质,可以让学生自主进行设计综合类对比试验。野外实习是学生进行自主学习的机会,老师通过布置实习前的准备工作,主要是包括查阅相关的文献资料、准备实习器材等,发挥学生的主观能动性及自主学习的能力,更是让学生通过自己的探索获取知识[22]。带领学生参观水库,在参观过程中介绍我国的水利工程设施,讲述文化遗产。例如,三峡永久船闸全长6.4 km,不仅仅是三峡水利枢纽的三大建筑物之一,而且它的规模、级数和水头都处于世界领先地位,它的建设过程也极具挑战性,可以说是极具创新性的。这样的建筑是2 000多名武警水电官兵搬掉了18座山头,在山体中深度开挖而成[23-24]。在学习过程中学生体会到不怕苦、不怕累的工作态度,树立强烈的责任感和担当意识。参观船闸时,学生们不仅被宏伟的建筑物、“天下第一门”的内容所折服,还感受到了中华民族的智慧,比如愚公移山的精神,激发了他们的自信心,使他们拥有了更强的道德、理念、制度和文化的认知,并且给他们带来了极其深刻的思想体验[25-26]。除了深入研究水库的拦河坝、输水建筑和溢洪道的特性,以及它们的防洪能力、可利用能力和死库容,还需要综合考虑坝身、库容、库形和流速等多方面的因素,以确定该水库是湖泊型还是河川型;此外,还需要进行水文观测,以收集入库水的流速、流量、水位及其他水情数据(如沙子含量)。并且参观水库附近的气象服务站,可以通过电脑观测到实施的降水量,并测得年降水量。后期可以进行布置绘图作业任务,测得一定区域的水位变化情况,绘制流网,并在图中标明相关信息[27-29]。在这个过程中可以培养学生的勇于创新、求真务实、精益求精的工作精神。除此之外,寒暑假期间的社会实践活动,例如“三下乡”等活动。组织过程中可以引导学生以访谈的形式对水利企业或者坝区居民进行采访调研,并且可以安排学生在水利工程片区集中进行实践学习[30]。在实践活动过程中学生既可以有学习技能的提高,也可以丰富社会实践的经历,既响应习近平总书记的号召“服务基层”又可以增强学生的社会责任感。