面向科技创新发展需求的卓越应用型人才培养模式探索

作者: 金超 晁元卿 费颖恒 曹越 汤叶涛 仇荣亮 王诗忠

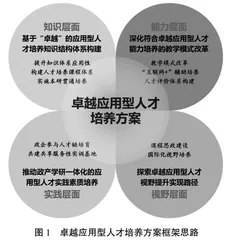

摘 要:当前高校毕业生各方面能力与企业用人标准和国家科技创新发展不匹配。面向我国经济社会发展需求,对接创新驱动发展战略,适应新时代区域产业转型升级,亟需对卓越应用型人才培养模式进行各方面探索。通过基于“卓越”的应用型人才培养知识结构体系构建、深化符合卓越应用型人才能力培养的教学模式改革、推动政产学研一体化的应用型人才实践素质培养、探索卓越应用型人才视野提升实现路径,使学生分别在知识、能力、实践和视野方面达到卓越应用型人才培养的标准,符合国家科技创新发展的需求。

关键词:科技创新;卓越应用型人才;培养标准;培养模式;实践素质培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)35-0043-05

Abstract: At present, the ability of college graduates in all aspects does not match the employment standards of enterprises and the development of national science and technology innovation. To meet the needs of China's economic and social development, align the innovation-driven development strategy, and adapt to the transformation and upgrading of regional industries in the new era, it is urgent to explore various aspects of the outstanding application-oriented talent cultivation mode. By constructing knowledge structure system based on outstanding application-oriented talents cultivation, deepening the reform of teaching mode in line with the ability cultivation of application-oriented talents, promoting the practical quality cultivation of application-oriented talents integrating government, industry, university and research, exploring the realization path of vision improvement of application-oriented talents, the students could be prepared to meet the standard of outstanding application-oriented talents, respectively, in the aspects of knowledge, ability, practice and vision, so as to meet the needs of national scientific and technological innovation development.

Keywords: scientific and technological innovation; outstanding application-oriented talents; cultivation standard; training mode; practical quality cultivation

进入21世纪以来,全球科技革命创新呈现多样化局面,信息经济、健康、节能环保、高端装备制造、新材料和农业成为当今科技创新及行业、产业关注的重点领域。当前全球已进入第四次产业革命的大变革时代,各国也相应提出举措,其中美国出台了《重振美国制造业框架》《美国创新新战略》,德国先后发布了一系列《高科技战略》,英国推出《“高价值制造”战略》,日本出台了《科学技术创新综合战略》。面对全球化的科技创新浪潮,我国于2016年发布《国家创新驱动发展战略纲要》,召开“科技三会”,明确提出了创新型国家建设“三步走”的战略目标,而系统提升人才培养、学科建设、科技研发三位一体创新水平,则是重要的支撑[1]。2022年《政府工作报告》提出,“深入实施创新驱动发展战略,巩固壮大实体经济根基”“加快培养制造业高质量发展的急需人才,让更多劳动者掌握一技之长、让三百六十行行行人才辈出”[2]。因此,在当前全球创新发展的大形势下,面向工业界、产业界科技创新重点领域对高水平工程师、科学家、科技领军人才的需求,大力培养卓越应用型人才成为大势所趋。

科技创新、产业变革离不开人才培养,《“十四五”国家科技创新规划》中提出青年科技人才培养思路和措施研究是当前一项重大任务。姜国钧[3]指出成为世界科技中心的前提是成为教育中心。教育是创新的基础,我们要对各级各类教育进行系统的改革,更新教育思想和方法,优化教育结构,加快基本公共教育均衡发展,促进教育适应社会需求,培养造就世界上最宏大的创新创业队伍。然而,结合当前区域发展现状,按传统模式培养的大学生已越来越不适应市场经济的要求及科技创新发展,主要是高校尚未完全摆脱过于偏重知识传授的传统教学模式,培养的学生动手能力、创新能力和适应能力不能满足用人单位的需要,这导致地方高校就业形势严峻。为应对社会需求,培养高素质应用型人才是眼下高等教育界共同面对的一个新课题[4]。在教育部2019年印发的《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号)中提出,要聚焦新工科、新医科、新农科、新文科“四新”建设,服务区域经济社会发展主战场,深化产教融合协同育人,建设一批培养应用型人才的一流本科课程。其中,新工科工程教育改革要求由传统的教师为中心向以学生为中心转换,充分发挥学生的自主性,调动学习的积极性,强调以学生为中心,关注学生在学习结束时应达到的能力,契合新工科对应用型人才培养的需求。2022年3月,江苏省教育厅厅长葛道凯提出,统筹推进一流应用型本科高校和一流应用型学科专业建设。因此,结合国家层面的教育政策与区域发展需求,需要从培养学术型人才到卓越应用型人才的转变,这在国家创新体系中处于关键地位。

一 卓越应用型人才培养现状与挑战

目前国外针对卓越应用型人才培养的办学模式已取得了重要突破。德国工业技术发达就得益于其独具特色的卓越应用型人才培养机制。德国实行双向分流式教育,大学分为综合性大学和应用科学大学,其中综合性大学培养学术型人才,应用科学大学则培养应用技术型人才,并通过精神、行为和制度三个层面保证卓越应用型人才的培养[5]。英美早在19世纪就实施了“新大学运动”。英国以社会需求为驱动,主要开设科学、数学和商业等现代应用性专业,对学生进行工商业实科教育,源源不断为各行各业输送大量实用型人才,支撑了英国百年日不落帝国的全球霸主地位。而美国的赠地学院运动挽救了当时工农业人才缺失的局面,成为美国高等教育的一支重要力量,为美国的经济腾飞作出了重大贡献。我国在这方面也愈加重视,习近平总书记在2018年的全国教育大会上强调,“建设社会主义现代化强国”“调整优化高校区域布局、学科结构、专业设置……着重培养创新型、复合型、应用型人才”。同年,教育部高教司原司长吴岩表示,新时代要瞄准服务域,建好建强地方应用型大学。此外,为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》,进一步迈进工程教育强国,我国教育部已于2010年实施“卓越工程师教育培养计划”,其具有三个特点:一是行业企业深度参与培养过程,二是学校按通用标准和行业标准培养工程人才,三是强化培养学生的工程能力和创新能力[6]。为适应新一轮科技革命和产业变革的新趋势,紧紧围绕国家战略和区域发展需要,教育部于2018年继续推进了“卓越工程师教育培养计划2.0”[7]。此等重大教改项目旨在培养一大批创新能力强、适应经济社会发展需要的高质量工程技术人才,并推动了我国应用型人才的培养。

但是,目前地方高校应用型人才培养仍存在以下一些问题[8-10]。一方面,企业需要的人才应具备精湛的专业知识应用能力,能有效采用各种适当方法、创新方法,高质量、高效率地解决生产、管理、服务过程中的复杂问题。但当前高校培养的学生并不符合企业的用人标准,需要高校针对企业需求,明晰应用型人才培养的标准与内涵,以制定合理的应用型人才培养模式。另一方面,高校培养模式存在以下问题:①实践教学理念较为滞后,人才培养模式陈旧,创新不足;②人才培养的办学目标缺乏明确的定位,特色不鲜明,人才培养方案有待整体优化;③“重科研、轻教学”管理制度没有改变;④校企合作模式创新不够,难以落到实处。很多高校(尤其是“双一流”高校)在培养人才方面存在共性难题和挑战,它们追求的是拔尖创新型学术人才、大而全的综合性大学类型,重视硕士、博士点等高层次办学,注重科研项目经费,科研成果获奖,而非着手培养符合行业标准的卓越应用型人才,这导致高校在建设卓越应用型人才培养标准及培养模式的过程中充满挑战。

二 卓越应用型人才培养模式

教学团队结合多年人才培养工作经验及国家科技创新发展战略需求,对“应用型人才”的标准和内涵进行解构,并参考教育部、中国工程院发布的《卓越工程师教育培养计划通用标准》(教高函〔2013〕15号),从知识、能力、实践和视野等四个层面对卓越应用型人才培养模式进行研究与探索(图1)。

(一) 基于“卓越”的应用型人才培养知识结构体系构建

由于现代科技发展日新月异,社会需求也出现了新的发展趋势,而高校教学知识内容和体系仍旧保持过于偏重传授知识点的特点,不利于学生对课堂理论知识的消化并定向应用于解决实际工程应用问题,已远远不能满足培养卓越应用型人才的需要。因此,卓越应用型人才的培养首先需从课程知识结构体系进行改革,围绕科技创新方向和实际工程技术需求,进行教学体系改革,完善教学资源,充分体现知识的时代性和内容的新颖性,以满足新时代对卓越应用型人才的需求。

1 提升知识体系应用性

以培养学生实际应用能力为重点,以社会经济发展和产业技术进步驱动知识体系改革。一方面,改变以往偏重理论的学科知识体系,采用以需求为导向的应用型知识体系,以适应培养面对生产、建设、管理及服务一线的卓越应用型人才的培养目标,调整或重建知识体系架构,保证所培养人才应用知识厚度,培养学生设计思维、工程思维、批判性思维和数字化思维;另一方面,紧跟前沿热点,以不限于国内外权威文献、专业机构统计数据、企业技术革新项目等资料来源完善教学资源库,提高传统理论课程的应用性。

2 构建卓越应用型人才培养课程体系

卓越应用型人才培养课程体系既不能完全以学科知识为体系,也不能完全以岗位标准为体系,而是以行业科技为主要体系标准,通过整合相关的专业基础课、主干课、核心课,更加注重知识的前沿性、创新性和实践性,更加专注培养学习者的技术技能能力。此外,增加以行业应用技术为背景的创新性应用型课程比重,实施应用型课程建设计划,将学生掌握的理论知识与实践经验相结合,培育打造基于学生就业需求和岗位用人需求的示范性应用型课程,贯彻落实知识、素质和技能全面发展以及产教融合的教育理念。在对学生的评价体系中,打破过去侧重于知识掌握程度的评价体系,突出对科研创新与实践能力的评价,增加实践环节占考核的比重,形成多元化评价体系,科学合理地对学生理论知识、实践能力与创新思维进行评价。

3 本研贯通培养

本研培养不连贯,难以满足创新性、高层次、复合型卓越应用型人才培养要求。针对学生创新能力不足、实践能力缺乏等问题,以本科生创新应用能力培养为抓手,提出本研贯通培养,打破本科与研究生之间的教育隔阂,优化人才培养全过程、各环节。开展研究性学习,强化科教协同育人,鼓励和支持本科生参加大学生创新创业训练计划,为本科生参与科研创造条件,推动学生早进课题、早进实验室、早进团队,引导学生利用各类科研资源开展一系列科技创新训练。同时,为了提升学生的学习兴趣和创新能力,以赛促学,增大举办科技竞赛的力度,培养兼具创新性的卓越应用型人才。