新工科建设下校企“双导师制”计算机类专业学生创新思维能力培养探索

作者: 罗学刚 吕俊瑞 岐世峰

摘 要:创新思维能力培养是高校育人和提升高等教育质量的重要组成部分,也是新工科人才培养的核心目标。该文构建校企“双导师制”教学模式开展创新创业教育,重视专业实践和应用,以发明问题解决理论(TRIZ)启发学生创新思维,以成果导向教育理念充分挖掘和填补各类专业课程以及综合实训课程的创新资源。实践效果表明,这种培养模式将专业知识和创新创业教育有机融合,有效地提升人才培养质量。

关键词:TRIZ理论;校企“双导师制”;创新创业思维;新工科建设;计算机类人才培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)35-0055-04

Abstract: The development of innovative thinking abilities is a crucial component of higher education and enhancing its quality, as well as being the fundamental objective in cultivating new engineering talents. This paper proposes the "double tutorial system" teaching mode of school and enterprise to implement innovation and entrepreneurship education, emphasizes professional practice and application, stimulating students' innovative thinking with TRIZ, and fully explores and utilizes innovative resources in various professional courses and comprehensive training courses based on outcome-based education. The practice results demonstrate that this training mode seamlessly integrates professional knowledge with innovation and entrepreneurship education, thereby effectively enhances the quality of talent cultivation.

Keywords: TRIZ theory; university-enterprise "dual tutorial system"; innovative and entrepreneurial thinking; new engineering construction; training of computer talents

新工科建设是我国应对当前国际竞争新形势、适应国家发展新需求而提出的一项重要工程教育改革发展战略[1]。该战略旨在推动高等教育向产业需求和社会需求紧密结合的方向转型,培养具备创新精神、实践能力和领导才能的优秀人才,为中国经济社会可持续发展注入强大动力。通过新工科建设,加强学生职业素养的训练,提升学生综合实践动手和团队协作能力,在项目中需要具备一定的创新创业思维和学科交叉融合的能力;同时,我们还将加强产学研合作,推动校企联手探索前沿技术与市场需求相结合的创新路径。这不仅有助于我国制造业转型升级和提高产品质量水平,也有利于打造更加开放包容、具有全球影响力的现代化经济体系[2]。

创造性思维(Creative thinking)是指通过深入思考,能够提出和形成新的、有价值主张的思维[3]。麻省理工学院在2017年8月进行了“新工程教育转型”(New Engineering Education Transformation,NEET)的工程教育改革计划,阐述了新工科人才的12种必备思维,强调了创造性思维养成是新工程人才能力重构核心环节[4]。应用型创新人才与学术型人才和技能型人才相比较,需要具备较深入的理论知识体系,但他们更重视知识在工程中的应用,突出实践能力和创新能力;具有宽口径的知识结构,能够运用理论知识和工程实际情况开展分析,并提出解决方案;在不断变化的工程环境中,注重个人素质和创新思维,并在实际工程项目中不断地积累和创新交叉融合,在学术能力和学识能力方面也有一定的提升。因此,应用型和工程型创新人才具有理论和实践兼备、应用能力和创新能力兼备、较高专业素养和良好心理素养兼备三大特征。

近年来,在当前新工科教育课程体系中,我国部分重点院校融入了以发明问题解决理论(TRIZ)[5]为代表的创新思维拓展和创新方法训练等相关知识点。TRIZ是苏联的阿奇舒勒和他的团队提出的一套针对发明问题求解的理论和方法体系。该理论方法能将创新方法训练与创新能力培育课程体系建设需要持续更新到教学资源,以适应“四新”教育改革进程。然而,TRIZ的核心模块需要在知识底层和理论基础层面进一步拓展,以便适应新工科专业的需求,特别是计算机类的专业,比如人工智能、数据科学与大数据技术等。

一 新工科对地方高校创新创业教育提出新的挑战

开展高校创新创业教育是培养具有创新能力的人才的必然之路。新工科专业建设的核心基础是各个高校建立适合自身的创新融合体系,这将有助于推动学生更好地实践和应用所学知识。培养大学生具有创造性思维的重要途径是创新创业教育,其是一个复杂的系统工程,因此,对于应用型本科院校而言,大学生创新创业教育需要高度重视。此外,创新创业导师队伍建设是大学生创新创业教育中非常重要的环节。在各种创新创业活动中,导师发挥着引导性关键作用,为学生提供了宝贵的指导和支持。同时,他们所具备的综合素质也直接影响着大学生在这一领域中取得的成果。

近年来,为响应国家号召,各地高校纷纷设立“创新中心”或“创新创业学院”等校级部门专责管理和运营有关创新创业的教育事务,从而加强了对于该领域的教育,并取得了积极进展。应用型本科院校重视学生创新创业意识培养,但由于传统教育体制的限制,其教育资源和师资力量相对落后。因此,在应用型本科院校中,创新创业教育受多种因素制约,导致发展缓慢且存在一些问题,主要的不足有以下两方面。

当前的创新创业教育与专业教学课程相分离的问题。应用型本科院校的教育主要按照专业人才培养方案的课程体系进行授课,主要以创新理论教学为主,空洞缺乏案例。许多学校没有较好地把专业课程和创新创业教育有机融合,实践环节教学的创新意识和思维培养也缺失。因此,创新创业教育往往在教学中只是一份计划书,没有落实在教学活动中。这种分离导致此类高等院校培养的人才与国家和社会所需的应用型人才有一定的差距。

现有的创新创业教育资源整合不够紧密,缺乏深度的问题。目前,针对创新项目的挖掘和培育主要以多种形式展开,如学生自选、创客实践、学生科研项目及孵化项目等。然而,在实际过程中发现,这些项目的专业结合度和创新深度都不尽如人意。

二 校企“双导师制”在计算机类专业创新创业教育的探索

(一) 校企“双导师制”融合TRIZ理论重塑学生创新思维

虽然各高校都将创新创业教育列入必修课程,但实际落实不足,与专业结合程度偏低,难以有效培养和教育学生。很多地方高校采用“导师制”模式,导师向学生传授自身经验,为学生提供更多实践机会和职业发展方向。然而,由于计算机专业发展较快,地方高校的校方导师难以在专业知识扩展、科研项目、最新研发技术等方面给予学生帮助。因此,校企“双导师制”培养机制被多所高校采纳,该模式为学生配备两位导师,其中校内和校外各一名导师。校内导师在理论知识和创新意识及思维方面进行指导,而校外导师则负责实践应用方面的指导。“双导师制”的执行可以更好地将专业理论知识和学科前沿技术相结合,能有效提升学生创新能力、实践能力和综合运用知识解决实际问题的能力[6]。

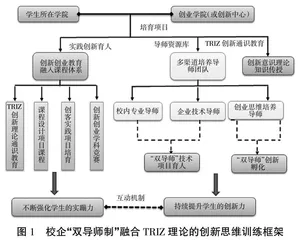

为了培养的本科生能更好地适应用人单位的需求,更好地激发学生创新创业意识,提高学生综合应用和应变能力,提升学生社会竞争力,本文提出以TRIZ为代表的创新思维与创新方法融合校企“双导师制”,重塑学生创新思维的模式。创新思维训练框架如图1所示。

如图1项目实施技术路线所示,整个机制由学生所在学院和创业学院(创业中心)共同实施,以TRIZ为代表的创新思维与创新方法教学纳入大学通识创新思维课程中,学院承担课程设计项目课程,创业学院和学生所在学院共同承担创客实践项目培育活动,为学生提供创新思维培养的基础条件,创业学院承担“互联网+”或“创青春”等综合性大学生创新创业比赛活动,学生所在学院组织学生参加学科竞赛的创新创业教育融入课程体系。

校企“双导师制”师资筹备也是很重要的,学院通过多渠道培养导师团队,专业师资均纳入导师队伍,并可聘请校内外合作导师、创业导师,承担通识创新教育方面的老师由创业学院聘请校外企业家或成功创业人士,目的是重点培养学生以发明问题为导向的思维,启发学生具有发明问题意识,尤其是在专业知识具备情况下,创新相关问题凝炼,通过成功案例引导和提升学生对发明问题求解的积极思考和实践[7]。

在工业4.0背景下,高等工程人才培养需要注重个人、社会、行动和领域的“四维”能力培养[8],这些能力都离不开导师的指导,因此导师自身素质是很重要的。导师根据专业背景组成不同导师组,以团队形式招募与指导学生。在教学载体上,校方导师主要指导学生的基础专业知识,企业方指导老师提供商业项目供学生训练,企业指导老师和校内指导老师共同鼓励和指导计算机类专业学生去尝试解决工程中的具体问题,运用以发明问题为导向的思维大胆提出设计和解决方案,并查阅资料,在导师的带领下完成项目作品,从而提高对创新创业问题的动手实践能力。整个培养流程是通过TRIZ理论的创新思维培养—校企双方教师指导—学生以问题导向的创新思维构思—教师联合评价—学生设计—教师评议考核,以项目完成的软件开发或硬件设计作品等全套解决方案资料提交结题报告。

计算机学院和创业学院通过实践创新育人融入课程体系、校企导师资源库和TRIZ创新通识教育构建良好的互动机制,不断强化学生的实践能力,从而持续提升学生的创新能力。

(二) “双导师制+专业团队+创新项目”交叉融合人才培养模式

根据计算机类人才培养定位和特点,通过探索“双导师制”模式构建完整的计算机类人才创新创业教育导师队伍和教学体系。结合创新创业教育目标要求,调整专业课程设置,充实创新创业教育资源,加强传授专业知识中的创新创业教育。TRIZ理论全面融入人才培养过程,从理论基础到实践设计和思维培养全链条参与。

为了培养具有综合创新与应变能力的新工科人才[9],学院采用基于“双导师制+专业团队+创新项目”交叉融合的人才培养模式,以计算机类专业技术方向,组建了WEB应用开发、大数据与智能计算、机器学习和移动应用开发等共计11个学生创新创业项目专业社团。在校企双导师的带领下,各个专业团队结合专业技能方向,企业方导师将企业的创新项目分配给指导的学生,校方指导老师主要指导学生基础专业技术知识。

校企双方指导教师借鉴TRIZ理论,通过项目需求分析出发,围绕个人、社会、行动和领域的“四维”能力培养,从以下四个方面挖掘项目的创新内容:①个人和团队在设计和开发过程中存在的制约因素;②社会对工程活动的影响;③分析评价提出方案实践对社会和环境的影响;④在工程管理领域,原理经济决策等多项目评估和管理方面分析。

通过多角度用发现问题的理论挖掘创新点,将创新内容转化为技术实现,提出相应的解决方案,完成设计编码等工作,有效地提升学生综合解决复杂工程问题的能力。