知识境脉双螺旋感知的研究导向型分子生物学课程教学创新

作者: 徐启江 黄云彤 何涛 陆群凤 邢志勇

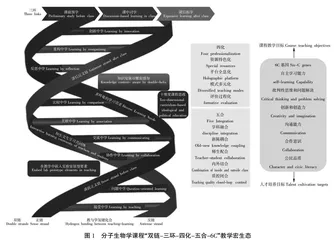

摘 要:数智时代催生的教育4.0正在改变教与学的思维与方式,其主要特征是强调信息技术与课程教学深度融合、以学生关键素养的发展为价值诉求。构建面向泛在个性自主学习的研究导向型教学模式不仅有利于学生内化、迁移、应用和创新知识,更有助于学生认知、技能、素养和情感全面协调发展,促使思政育人、专业育才教学目标达成。作者以分子生物学课程为教学改革试验田,创新性提出知识境脉双螺旋感知的研究导向型教学模式,以期为促进数智技术与教育教学深度融合、推进课堂教学改革和人才培养高质量提供借鉴。

关键词:分子生物学;双螺旋;研究导向型教学;元能力;教育4.0;知识境脉

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)35-0101-06

Abstract: Education 4.0, a new term associated with digital intelligence age, shifts mindsets and approaches in learning and teaching. The main characteristics of education 4.0 are to emphasize the deep integration of information technology and curriculum teaching; take the development of students' key literacy as the value appeal. Research-oriented teaching model for ubiquitous personalized autonomous learning will not only help students to better internalization, migration, application, and innovation of academic knowledge, but also enhance the comprehensive coordinated development of cognition, skill, literacy, and emotion, promote the achievement of the course teaching objectives of combining ideological and political education with professional universities talent. Taking Molecular Biology course as a testing ground for teaching reform, the authors innovatively propose a research-oriented teaching model based on knowledge context-aware by double helix. The paper provides a useful reference for promoting the reform and innovation of professional courses with the deep integration of digital intelligence technology and teaching activities, and ultimately promote the high-quality development of talents.

Keywords: Molecular Biology; double helix; research-oriented teaching; meta-ability; education 4.0; knowledge context

高等教育的终极目标是培养学生的多元能力,使他们成为其自身教育的建筑师,从而获得终其一生能够进行自我再造的内驱力和规划力[1]。面对世界百年未有之大变局,全球高等教育正发生根本性变革,创新人才的全球竞争、“互联网+”教育的智能模式、在地国际化的人才培养成为新常态。各国教育核心再次聚焦于培养学生学习品质和多元能力,包括终生学习、高效沟通、批判质疑、创造思考、问题解决、团队合作和国际视野。作为高等教育最基础、最核心职能,课堂教学的提质、创新、增效已成为提升人才培养质量的应然和必然。在此背景下,我国高等教育正持续育新机、开新局,坚持“以本为本”、推进“四个回归”,打造一流教育教学体系,培养具有中国内核、国际视野的创新人才。高校在落实“立德树人”根本任务、为科技强国提供智力支撑过程中,必须牢牢抓住课堂教学这个人才培养高质量的中枢按钮。

课堂教学是人才培养全链条中的核心单元,是师生之间开展思想、学术、人格和情感交流的重要平台[2-3],是对师生交互实施价值塑造、知识传授、能力培养和生命教育的过程。掀起大学课堂教学的“质量革命”、重塑质疑、争辩、探究教学生态和夯实“学生发展中心”理念是新时代建设中国特色、世界一流本科教育的厚重基石与关键抓手。

随着工业4.0的推进,数智时代的教育4.0应运而生。传统育人理念和场域发生了质变,学校不再是获取知识的唯一场域,教师不再是教授知识的唯一主角,书本不再是记录知识的唯一载体。时时能学、处处可学、人人皆学和样样助学的泛在全息化学习对课堂教学提出了新挑战。面对教育4.0的关键特征,即培养学生的全球公民技能、创新创造技能、技术技能、人际关系技能、可访问包容性学习、问题协作性学习、个性化自助学习和终生内驱学习,教师必须深化全人教育理念,提升教学学术水平,使自己成为学生学习情境的创设者、学习过程的领航员、学习成果的评估师、生涯发展的交流者及学习资源的开发者[4],在线上线下双螺旋教学中树牢学生发展中心的地位,基于课程的知识属性、价值属性、政治属性,经过师生交互共同体的协商对话,涵养德性、启迪智慧、尊重个性、挖掘潜力、舒展生命及净化心灵。

针对“课本知识本位、静态授受传承、拷贝记忆学习观、人才培养同质化”教学痛点,我们以分子生物学课程为试验田,秉承“学生发展中心、德育为先、能力为重、塑造灵魂、激励生命”教学理念,打造“深度学习+研究体验+穷理尽性+生涯发展”学术原生境课堂,以“和易以思、长善救失、教学相长、不陵节而施、藏息相辅、豫时孙摩”为师术,建立师生交互学习共同体,实施了知识境脉双螺旋感知的学术原生境教学,持续激活学生6C(Character and civic literacy;Critical thinking and problem solving;Creativity and imagination;Communication;Collaboration;self-learning Capability)基因的加性效应。

一 分子生物学课程建设历程

作为生物学与医学专业核心课程,分子生物学以基因为核心、遗传信息流动的中心法则为主线,阐述DNA、RNA和蛋白质的生物合成、相互作用及其调节机制,理论性、前沿性、综合性强,技术更新快,是当前生命科学中发展最快并与其他学科广泛交叉、深度融合的前沿活力课程。课程建设持续推进,先后经历了从中文授课到双语授课、从理论与实验混合到单独设课与双轨教学、从线下课堂到线上线下混合课堂及从个体表层被动学习到小组合作反思学习等教学模式的转变[5-8]。先后被评为省线上线下精品课程、首批国家线下一流本科课程、自治区课程思政示范课程,2021年在大学慕课上线。

教学团队持续优化课程体系,更新教学理念和教学模式,推进课程思政、“互联网+”学术课堂教学现代化。建设改革经历了三个阶段。

1998—2004年起步建设期。理论与实验教学混成,共64学时。以师讲生听、授受二元教学范式、理实并轨和演示验证实验为主。

2005—2011年成熟发展期。理论与实验双轨授课,各56学时,实施语能和学能并重式双语教学、科研案例、专题讨论和多媒体辅助教学;编写了导航式《现代分子生物学模块试验指南》(高等教育出版社),先后被评为校、省精品课程。

2012年至今提质跃迁期。基于建构主义、合作学习、STEAM和成果导向教育理论,坚守立德树人、为党育人、为国育才的初心和使命,遵照“学生发展中心、成果导向、能力培养、价值引领、过程考核”思路,重构知识、能力、素质课程目标,帮助学生启智、思辨、人生触达。兼收并蓄地采用翻转对分自主课堂、科研反哺、研究导向等师生交互式学术生态课堂教学模式,学生在探究合作、科研体验的氛围中激发自主构建知识体系、迁移应用、创新思辨和自我反思的潜能。

二 重塑三维课程目标

基于区域性高水平医科大学办学定位、兴趣高-基础好-自主弱-应用差的学情特征和培养精于医术、诚于人品、创新实践、下得去、用得上和留得住的高质量应用型医学人才目标,深化课程在人才培养系统中的生态位。(一) 知识目标

突出学科核心学术内容,对接现实社会的需求性,内化生物大分子结构与功能统一性机理及互作规律,将静态生化基础知识运用于动态机能生命解析;内化调控基因组复制、表达、损伤修复的精细机制;运用在生命科学领域开展研究的试验设计逻辑和数据分析方法,构建跨学科的知识谱系,激发心智跃迁。

(二) 能力目标

侧重于学科学术思维培养,基于元学习力提升,搭建系统逻辑、构架清晰、接轨前沿的知识体系;学以致用,针对具体科学问题设计方案,利用微观机制解释宏观生命科学现象,在此过程中提升批判思辨、创新创造、交流沟通、数智技能和信息消费等多元能力。

(三) 素质目标

教育不是注满一桶水,而是点燃一把火,指引学生自我规划人生发展之路。从正念、好奇心、勇气、道德、韧性和领导力等维度,引导学生立足学科领域,激荡成为具有世界胸怀、家国情怀、人文情怀和专业文化自信的社会贡献者的内驱力;养成探索求实、诚信合作、知行合一的人格品质;将个人发展与民族复兴、现代化强国目标同步叠加、同频共振。

三 分子生物学课程教学痛点

教与学是两类生命体发生激情聚合的成长跃迁反应,以学生的学为核心,在此过程中,学生是被引导的,不是教导;信息是被访问的,不是灌输。塑造互联网+研究导向型学术教学生态、夯实“学生发展中心”理念、构建探究高深学问的“两性一度(高阶性、创新性、挑战度)”学术课堂,培养传承“自由、开放、独立、人文、科学、思辨、批判、创新”大学精神的高素质创新人才,创新教学核心。然而,目前本科分子生物学教学还存在诸多痛点,主要体现如下。

(一) 强调知识本位,忽视能力本位

师生持有记忆知识学习观,强调学生对知识的记忆和静态传承,生硬储存、简单提取,忽视培养学生质疑批判、开拓创新、综合运用能力。

(二) 知识单轴流向

教师主体、学生客体的确定性突出,教学依然运行在知识“灌输-接收-存储-提取”授受二元教学范式轨道上,未能实现知识内化的社会协商。教学创新就是要变革学与教关系,突出学习是自主、自适、建构、情景和协作的过程,打造“教师导、学生演”课堂,提升动机与创新之间的协同效应,实现知识内化的多向态,使学生自主深度成就式学习成为常态。

(三) 课堂教学的学术性特质不足

教学未能有效促进知识的创新性发展,学生只能接受他人对于问题探索和认识的结果,不能介入过程。教师要创设知识生成的实验室原生境,把课堂打造成为合作研讨与情感交流的场域。

(四) 信息技术与全人教学的深度融合不足。

“互联网+”教学是破解低效工厂同质化教学、学为中心置换教为中心的关键路径,推进个性自主学习;突破时空局限性,建立双线全息学堂;阻断课堂游离,促进学生沉浸式学习;隐藏教师主导性,凸显学生主体性。