基于PBL和双语教学的研究性教学模式探索与实践

作者: 孟淑娟 张梦 王睿 魏中宝

摘 要:该文基于PBL和双语教学在水化学原理课程中的实践经验,探讨PBL和双语耦合教学模式在研究生课程中的应用。通过详细阐述课程结构的构建方式和学生对于这种教学模式的反馈,深入分析教学模式对研究生阶段学习的作用。该文发现,对于研究生阶段的学生而言,基于PBL的教学模式在很大程度上可提高学生的学习积极性并激发他们对专业知识应用的认识和对本专业的热爱,更好地服务于课程思政。与此同时,双语模式对于研究生的思维教育也具有积极意义,有助于研究生系统地构建英文思维模式,继而培养“用英文理解英文”的能力,这不仅有助于他们研究生阶段的学习科研,而且也对其今后参与科研工作大有裨益。

关键词:教学方式;PBL教学;双语模式;研究性教学;课程思政

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0045-04

Abstract: Based on the practical experience of PBL and bilingual teaching in the course of Principles of Water Chemistry, this paper discusses the application of PBL and bilingual coupling teaching mode in postgraduate courses. By elaborating the construction of the course structure and students' feedback on the teaching mode, this study deeply analyzes the role of teaching mode on the learning of postgraduate students. This paper finds that for students at the postgraduate stage, PBL based teaching mode can greatly improve students' learning enthusiasm and stimulate their understanding of the application of professional knowledge, so as to better serve the ideological and political service in the classroom. At the same time, bilingual mode is also of positive significance to the logic education of graduate students, which helps them to systematically construct English thinking mode, and then cultivate the ability of "understanding English in English", which is not only conducive to their postgraduate study and research, but also beneficial to their future participation in scientific research.

Keywords: Modes of instruction; PBL teaching; bilingual education; research teaching; curriculum ideology and politics

基于问题的学习(Problem-Based Learning, PBL)是一种典型的以学生为中心的教学方法。该教学法以问题为导向,将学习置于复杂、有意义的具体问题情境中,让学生以个体或者小组合作的形式解决学习过程中发现的问题,进而学习隐含于问题背后的科学知识,以促进他们自主学习和终身学习能力的发展[1]。在研究生课程的讲授过程中,用专业相关前沿问题引领学生思考,串连起知识点,更能够激发他们学习的主观能动性,培养学生的学习能力。此外,双语教学是我国大学教育进军国际化的一个重要举措和标志,同时也是我国高等校院培养具有国际竞争能力的高端人才的战略部署和实践手段[2]。应当注意到,当今有些学科的经典教材还是英文原版,本科阶段已完成基础学习的研究生完全可以适应英文教材,这将有助于解决他们对专业基础知识一知半解、对学科前沿了解不足的状态[3]。但纯英语教学的模式,对于尚未接触专业英语的学生来说难度较大,学生接受度有限。因此,受到原版教材资源、师资力量、学生外语水平等客观条件的限制,可以采用双语教学模式,利用英文课件中文讲述的双语教学模式是非常适宜的选择[4]。

水化学原理课程研究化学物质在水环境中的存在(包括浓度、形态、分布)、行为(包括迁移、转化、归宿)与效应(环境效应和生态效应)[5]。通过本课程的学习,学生能够了解和掌握各种污染物在天然水体多相介质中的迁移转化规律等多方面的水环境化学的基本理论和基础知识。因此本课程不仅适用于环境科学与工程专业研究生,也适用于其他专业,例如化学专业的研究生。同时,水是自然界中最丰富、人们最为熟悉但却最不了解的物质之一,被认为“water: soft in nature, hard in science”。在《科学》杂志创刊125周年之际,水的结构被选为21世纪125个最具挑战性的科学问题之一。其中,离子水合物的微观结构和动力学一直是学术界研究的热点,例如2018年《自然》杂志发表的文章中,科学家才首次看到水合钠离子的原子级“真面目”[6]。因此,水化学原理是一门发展迅速并且在诸多领域具有重要指导意义和广阔应用的学科,教学中必须注意相关学科的新发展和新动态[7-8]。因此,在研究生课程水化学原理(Aquatic Chemistry)讲授中,传统的讲授方式未必适合这样一门一直处于快速发展中的课程。选择基于PBL和双语教学的研究性教学模式,将会更适合开展水化学原理的教学活动。课程讲授中利用最前沿的科学问题作为引领,激励学生们搜索阅读前沿文献,能够极大程度地激发学生发现问题解决问题的能力,为学生们从事专业研究提供帮助。运用英语前沿文献、教材、课件讲授课程,帮助学生架构 “英文解题”的逻辑思维,使研究生能够结合自身专业知识和专业外语进行学习,更好地服务于他们的实际课题研究工作。

一 PBL和双语教学在水化学原理课程中的践行实例

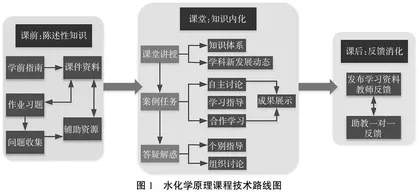

笔者从课程的教学理念、教学内容、教学方法、教学手段和考核方式等几个方面对课程内容进行了创新性改革。本课程在课前准备、课堂讲授、课后反馈三个维度都对基于PBL和双语教学的研究性教学模式进行了研究和探索,课程的实践技术路线如图1所示。

(一) 课前基础知识的预习

将水化学原理课程的内容依据英文原著教材(Water Chemistry)整理成英文课件,在字体选择时特意采用和手写字体较为相似的版本,使课件看起来更具亲和力。同时,选取和课程知识点相关的外文文献和外文章节设置实例问题,引入教学环节,以提高学生的学习兴趣和对知识点的应用思考。鉴于授课对象是研究生,应当更注重学生思维能力和解决问题能力的培养,因此在课件制作上要注意留白以激发学生思考,而非平铺直叙的排版方式。精心制作课堂案例问题,结合雨课堂、腾讯会议、微信群等先进教学手段,实施线上线下同步的教学方式,多维度多角度涵盖教学活动的各个环节。在上课前,笔者充分收集学生对之前课程和习题的反馈,为学生准备完善的教材与参考资料及上课所需画图工具。以具体问题引导学生课前预习,以期上课时学生能够给出对这个问题的见解,以此展开研讨和教学活动。

(二) 授课过程的知识内化

教学过程中,注重加强教学互动,激发学生的自学能力。笔者在授课过程中不仅给学生讲解基础知识,还会引入水化学原理在其他领域的应用实例,积极拓展学生的课外知识,结合科研工作的最新研究成果拓宽学生思维和视野。直接使用英文课件教材,在讲授过程中注重培养学生的“英文解题”的逻辑思维架构,让学生“用英文理解英文”,摒弃以往将英文知识翻译为中文,再将自己的理解翻译成英文的学习套路。这将进一步提高学生的国际视野,培养研究生看最新的最热门研究领域的外文文献,形成英语思维,为今后撰写科研论文奠定基础。同时,上课过程中注意学生实践能力的培养,在课程后半期组织学生进行英文案例分析,通过自主讨论和合作学习的方式进行英文成果展示。同时,根据学生研究课题的差异性,让学生分享讲解自己的课题,加强学生的了解互动,以此进一步激发学生的学习积极性,变被动学习为主动学习。

(三) 课后的反馈消化

在课后,授课教师发布学习资料供同学学习,并布置相关习题供学生进行训练。在习题布置上,根据重复加强记忆的效应采用“延后考核”的方式,即课后习题的相关知识点来自于前面几节课的内容并非当堂课的知识点。同时在课程授课过程中,建立微信群,设立助教岗位,安排教师答疑和助教一对一反馈,构建水化学原理双语教学的质量考核制度。

通过几轮PBL和双语教学在水化学原理课程中的践行经验,笔者发现这种教学模式切实地提高了学生解决问题和应用英文的能力。在授课过程中多以问题为知识讲授的起点,用一个个问题引入相关专业知识,能很好地激发学生的学习兴趣和内在驱动力。英文素材的使用助力培养学生们专业英语素养,激励学生们搜索和阅读外文文献,极大程度地提高学生们利用文献与专业知识自学的能力,为学生们从事专业研究提供帮助。培养了学生的“英文解题”的逻辑思维架构,让学生能够“用英文理解英文”。

二 PBL和双语教学效果反馈

(一) PBL教学方式的应用

PBL核心理念是把学习置于问题情景中,引导学习者在解决问题的过程中去发现隐藏于问题背后的知识。研究生需要练就解决问题的能力,需要更多的主观能动性[9]。因此在课堂讲授过程中,以问题为牵引的PBL教学模式既能更好地契合水化学原理课程的前沿特性,又能激发学生学习兴趣,更为适合研究生教学过程。这一授课方式不仅可以很大程度上提升学生的学习积极性与专业认同感,也有助于教师将思政教育融入专业教学之中,使学生在学习专业知识的同时,与教师在教学科研工作中的心路历程产生情感共鸣,自觉重视思想引领,遵守专业规范和学术道德。因此,相较于传统授课方式,PBL模式与教育部提出的高校课程思政建设要求更为契合,能够切实落实立德树人根本任务[10]。

笔者在近几年的授课过程中一直在摸索适合研究生的教学模式。经过本科生阶段的学习,研究生已经基本具备较为系统的学科专业知识体系,这为他们研究生阶段继续深造打下了坚实的理论基础。在笔者最初的授课过程中,采用传统的“师授生受”的授课方式,但在最后的期末考试中发现这一模式的教学效果并不理想,学生对于变换角度和思维的题目难以理解。由此,笔者认识到研究生阶段的学习目标和本科生不同。本科生阶段更倾向于对专业知识的学习掌握,但研究生阶段的学习,主要培养学生使用知识解决实际科研问题或者工程应用问题的能力。因此研究生阶段的授课目标应当是注重培养学生学习知识并进一步解决问题的思路和能力,而不是单纯地传授知识,正所谓“授人以鱼不如授人以渔”。在近年的授课中,笔者经过探索,采取了“2+1”的新模式,即前两节课讲授知识点,第三节课利用前沿科研问题和实际工程案例引领学生对所学知识进一步应用并掌握。同时,组织同学们在课堂上开展充分的讨论,以挖掘学生的知识盲点和应用误区。从最终考核结果来看,这种新的PBL教学模式,更适合研究生阶段的教学,能够帮助学生完成对专业知识从知道到应用的蜕变。研究生更适合“师导生研”这种具有更多思考空间的上课方式,而不是单纯地传授知识。

(二) 双语教学的实践反馈

在过去几年水化学原理课程讲授过程中,笔者发现双语教学因开展时间较短、研究生英文底子薄弱,在教学过程中存在很多问题和困难。这不仅表现在双语教学实践中,学生看不懂听不懂,更体现在教师需要选择合适的教材和素材以便与学生的外语能力相匹配,在备课方面存在一定难度。在完成课程后,笔者调研了选课同学对本课程的反馈,调研涵盖了学生上课体验、课程学习效果、上课意愿三个方面。图2为学生对双语授课模式的实际体验情况。首先,选课学生均认为经过一段时间磨合还是能够适应英文课件和材料的授课方式,对双语课程并没有表现出明显的不适应情况。因此,双语教学对现今学生来说并不存在太大的难度壁垒,是完全可以适应的。其次,也应当注意到,所有学生都认为双语课程对比中文课程难度有所增加,其中25%的学生认为难度明显增加,75%的学生感到有点难度。因此,对于学生来说,双语教学的确更有挑战性,也需要他们花费更多时间和精力进行课程的学习。不过随着翻译软件的普及,学生单词不认识的情况能够得到很好的缓解,但中英文逻辑思维的差异必须通过加强英文材料的阅读才能得到提升。因此,双语教学模式不仅能够促使学生积极学习专业词汇,更能够让他们熟悉英文的专业知识构建方式,有利于他们在专业学习中的进步。