风能及其利用技术课程思政改革与工程思维培育探索

作者: 雷标

摘 要:风能及其利用技术是新能源科学与工程专业的一门重要专业课。在“双碳”愿景下,该课程在教学计划中的地位将进一步提升。该文基于北京工业大学新能源科学与工程专业风能及其利用技术课程的教学实践,采取一系列措施开展思政教学改革,使学生深入领会我国以“双碳”为代表的发展战略、政策提出的历史逻辑,理解风电产业快速发展与我国社会主义体制之间的密切关系,增强学生对我国快速发展的信心,认清在风电核心部件领域与世界先进水平的差距,激励学生为突破核心技术贡献力量,融入低碳发展的历史趋势。还从风电技术的发展历史及进一步发展趋势出发,开展学生工程思维培育的一系列探索,为工程创新打下良好基础。

关键词:风能及其利用技术;课程思政;工程思维培育;教学改革;风电产业

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0053-04

Abstract: Wind Energy and Utilization Technology is an important professional course for the major of new energy science and engineering. Under the vision of "carbon peaking and carbon neutrality", the position of the course in the teaching plan will be further enhanced. In the teaching practice of the course of Wind Energy and Utilization Technology for new energy science and engineering major in Beijing University of Technology, a series of measures were adopted in this paper to carry out ideological and political teaching reform, so that students can deeply understand the historical logic of China's development strategy and policy represented by "carbon peaking and carbon neutrality", and realize the close relationships between the rapid development of wind power industry and China's socialist system. The students' confidence in China's rapid development was thus enhanced. The course also helps students clearly identify the gap between the development of core components of wind power and the world's advanced level, and encourages them to contribute to breaking through core technologies and integrate into the tide of low-carbon development. Starting from the development history and further development trend of wind power technology, a series of explorations are carried out to train students' engineering thinking, which lays a good foundation for engineering innovation.

Keywords: Wind Energy and Utilization Technology; curriculum ideology and politics; engineering thinking training; teaching reform;wind power industry

煤、石油和天然气等传统化石能源的大规模开发利用已在世界众多地区造成了相当严重的环境问题,由此产生的碳减排也受到越来越多的关注。近年来,全球碳减排呼声越来越高,各国纷纷出台碳减排的各项政策。为了减小碳排放,以风能、太阳能利用为代表的近零碳排放能源技术和产业得到迅速发展。随着碳减排各项措施的逐步落地,相关新能源产业还将迎来更大的发展空间。风能作为一种清洁无污染的可再生能源,已在世界范围内实现了较大规模的商业化应用,在确保能源安全、保护生态环境、减小温室气体排放方面发挥了重要作用。在高校人才培养过程中,以风能及其利用技术为代表的相关课程的重要性日益凸显,在新能源科学与工程等能源动力类专业教学计划中的地位也将进一步提升。为提高新能源科学与工程专业人才培养质量,开展该课程思政教学改革,深化学生对“双碳”、风电等新能源产业培育、能源安全等国家重大战略、政策的理解,并潜移默化地植入为民族产业贡献自身力量的使命感;培育学生的工程思维,提升学生从事风力发电相关研究、设计、安装和运维的能力以及工程创新能力;从而尽快形成新能源、新产业发展的生力军,投身新能源开发利用事业。

一 学生的基本情况及改革的必要性

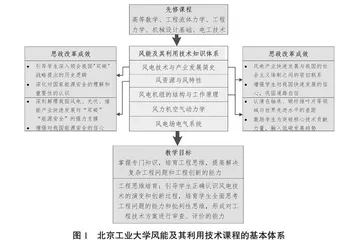

北京工业大学新能源学科与工程专业风能及其利用技术课程(以下简称“本课程”)一般安排在第五或第六学期开设,属于学生接触较早的一门专业课。通过该课程的学习,使学生系统学习风能和风力发电技术,初步掌握风力机的基本理论、风力发电装置的工作原理、风电场电力系统等基本知识,为今后从事风电事业打下良好的基础。在修读本课程之前,学生已普遍修读完成工程流体力学、工程力学、机械设计基础和电工技术等课程。与本课程不同的是,这些先修课程均呈现出很强的理论性和系统性,即所有问题答案的唯一性和排他性。客观来说,修读这些课程对学生逻辑思维、科学思维的形成和发展至关重要,但由于课程自身的属性,在培育学生的工程思维方面往往有所不足。因此,推动风能及其利用技术课程教学改革,培育学生的工程思维,对于提高工程科技创新能力非常重要。与此同时,随着课程思政各项措施的实施,学生对课程思政呈现出一定的疲劳感。创新思政教学方法,吸引学生学习兴趣,在不经意间巩固思政教学成果,十分必要。本文以北京工业大学新能源科学与工程专业风能及其利用技术课堂教学出发,深入挖掘该课程思政相关元素,同时从风力发电技术的历史演变逻辑和发展规律出发,培育学生的工程思维,为工程科技创新打下良好基础。

二 风能及其利用技术课程思政改革方案与成效

北京工业大学风能及其利用技术课程的主要教学内容包括风电技术与产业发展简史、风资源与风特性、风电机组的结构与工作原理、风力机空气动力学和风电场电气系统等内容。显然在风电技术与产业发展简史中,有众多可以深入挖掘的思政元素,支撑思政教学改革创新。相关具体措施及取得的主要成效如下。

(一) 引导学生深刻体会我国风电、光伏等新型能源产业的快速发展对“双碳”战略的强力支撑,自觉融入低碳发展的历史趋势

在世界范围内,减小二氧化碳等温室气体排放的主要原因为近年来极端天气频发,世界各国深受其害。各国研究人员一般将极端天气多发归因于全球累计碳排放。同时,我国在2022年的碳排放量超过100亿t,已成为全球第一大排放国,其中电力行业是我国最大的CO2排放行业,碳排放量约占全国碳排放总量的40%[1]。一些敌对势力不顾自身的碳排放历史,从限制中国等后发国家进一步发展的角度出发,以碳排放为武器,以碳税为抓手,对中国大肆攻击,要求立即减少碳排放。我国在承受这些压力的同时,一方面从发达国家历史累计碳排放和后发国家的发展权出发,对这些势力的恶意攻击给予回击。另一方面,大力扶持国内风电、光伏等低碳可再生能源产业,早在2003年就开始布局国内的大型风电基地[2],通过颁布《中华人民共和国可再生能源法》,实行电价补贴等一系列有力政策,促使我国的风电产业逐渐站稳脚跟,并得到快速发展。在光伏领域,我国的技术和产业优势更加突出。基于以上背景,国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。“双碳”目标的提出必将为以风电为代表的新能源产业迎来更广阔的发展空间。通过讲解,使学生认识到“双碳”目标的提出既有回击敌对势力的现实需要,又有作为负责任国家的具体体现,更有近二十年来我国相关产业迅速发展的支撑,这使我们有决心、有能力实现“双碳”目标。进一步明确“双碳”目标为新能源产业提供了更广阔的发展空间,而不是发展受限,使学生深刻理解并支持我国的减排事业,增强为开发新能源发挥自己力量的使命感,自觉融入我国低碳发展的历史趋势。

(二) 深入领会能源安全的极端重要性,掌握风能资源开发利用与国家能源安全的关系,增强对我国能源安全的信心

近年来,虽然新能源产业得到迅速发展,但化石能源占我国能源消费中的比例依旧很高。我国石油对外依存度超70%,天然气对外依存度超40%[3]。在教学实践中,可从俄罗斯-德国北溪天然气管道遭到破坏出发,引入能源安全的极端重要性,探讨我国可能面临的能源安全问题。基于风能自身属性,指出开发利用风光等可再生能源本身就是保障能源安全的措施之一。我国的风能资源多集中在三北地区(即东北、西北和华北),而能源消耗集中在东南沿海等发达地区,能源生产和消费的空间匹配性较差。一方面,虽然可以把高能耗工厂建设在可再生能源丰富的三北地区,提高能源生产和消费的空间匹配性。另一方面,发展超长距离、超高压输电技术可能解决能源生产和消费的空间不匹配性。同时,面对风能、太阳能等能源供给侧的不稳定性,发展以储能电池为代表的电能存储技术也势在必行。在超高压输电、储能电池领域,我国已取得国际领先地位,风力发电、光伏为代表的电能供给技术也走在国际前列。在把握好实现“双碳”目标节奏的同时[4],基于风能太阳能资源的本士特征,风电开发、超高压输电和储能技术的飞速发必将提高我国的能源安全水平。

(三) 掌握风电产业快速发展与我国的社会主义体制的密切联系和内在逻辑关系,增强学生对我国快速发展的信心,巩固道路自信

在风力发电领域,和丹麦、美国等先进国家相比,我国风电起步要晚得多。虽然在20世纪80年代开始利用国外技术、资金等建设了少量示点项目,但整体而言,由于产业观念落后,技术上、产业链上完全依赖国外,发展十分缓慢。但是风电相关的科学研究已经开始,并逐步形成一定的技术积累[5]。2003年后,我国风电产业开始得到迅速发展。为了促进可再生能源的开发利用,2005年颁布《中华人民共和国可再生能源法》,同时在2009年制订陆上风电机组上网电价,并对风电企业进行税收优惠[6]。通过一系列科学谋划,我国已形成一套包括风机主机制造、核心部件研发、建设与运行维护在内的完整产业链[7]。据彭博新闻财经统计,截至2022年,不仅风电年装机容量连续13年全球第一,全球风电整机制造商新增吊装容量前十排名中,中国企业占据六席。与此同时,相关的研发水平也在持续提升,在超长叶片制造、超高塔架和超高海拔风电技术领域处于世界领先地位[7]。这些说明,我国风电产业仅用了20年就走出了一条发达国家近百年走过的路。通过讲解并开展课堂讨论,对风电产业迅速发展的原因进行总结,最终体现出我国的超大规模市场优势、集中力量办大事优势和全产业链优势,从而实现在悄无声息中培养学生的民族自豪感,激发其爱国情怀,增强了学生对我国快速发展的信心,巩固了我们的道路自信。