社会热点需求驱动的大学生创新创业模式探索

作者: 夏娜 杜华争 万家山 罗珣 金兢

摘 要:大学生创新创业是当前高等教育的重要培养方向,也是建设创新型国家和落实“科教兴国”战略的需要。为引导大学生创新创业,研究提出一种社会热点需求驱动的大学生创新创业模式。该模式以社会需求为导向,通过选择与社会热点需求相关的课题,培养大学生的创新能力和创业精神。该模式从项目来源、人才培养模式和成果转化三个维度出发,探索如何将社会热点需求与大学生创新创业相结合。通过实际案例分析和总结,该模式在培养大学生创新创业能力和推动社会发展方面取得积极的成效。

关键词:社会热点需求;创新创业;培养模式;项目来源;成果转化

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0075-04

Abstract: University students' innovation and entrepreneurship is an important direction for current higher education and a necessity for building an innovative country and implementing the "science and education revitalization" strategy. In order to guide university students in innovation and entrepreneurship, a research study has proposed a university student innovation and entrepreneurship model driven by social hot spot demands. This model is guided by social needs and aims to cultivate students' innovation ability and entrepreneurial spirit by selecting topics related to social hot spot demands. The model explores how to integrate social hot spot demands with university students' innovation and entrepreneurship from the perspectives of project sources, talent training models, and outcome transformation. Through practical case analysis and summary, this model has achieved positive results in cultivating university students' innovation and entrepreneurship abilities and promoting social development.

Keywords: social hot spot demands; innovation and entrepreneurship; training model; project sources; outcome transformation

深化高等学校创新创业教育改革,是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要,是推进高等教育综合改革的重要举措。《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发[2015]36号)中提出,探索建立需求导向的学科专业结构和创业就业导向的人才培养类型结构调整新机制,促进人才培养与经济社会发展、创业就业需求紧密对接。

大学生是创新创业的主体之一,应利用知识、技术、智慧创新性地挖掘创业切入点,根据社会热点需求,不断创造高知识型价值的新财富[1]。经自由申报、答辩和评审,每年有多项大学生创新创业训练项目获得批准,但绝大多数的项目最后都变成小的发明成果或者基础的科研工作,能取得成功、走到创业阶段,真正通过创新创业解决社会热点问题的项目却很少,其中最主要的原因在于项目选题时没有从现实情况出发、偏理想化,没有面向社会热点需求,导致最后项目无法走到创业阶段、难以满足市场需求。我们应当引导学生以天下为己任,以民生为担当,立志通过创新创业去解决社会热点难题。

本文将以社会热点需求为导向,结合合肥工业大学多年的创新创业教育建设实践,对社会热点需求驱动的大学生创新创业模式进行探索。

一 创新创业教育的现状及面向社会热点需求选题的重要性

在高等工科教育领域,培养创新创业型人才已成为一项紧迫的任务。随着产业的转型和升级,创新创业型人才成为推动产业发展和社会进步的重要力量。尽管我国高等工科教育致力于培养产业工程师,但在实践中仍存在一些问题,如过于重视理论而忽视实践、偏重知识学习而忽略创新精神、强调个人学术能力而忽视团队协作等[2]。在当前“大众创业、万众创新”的时代背景下,许多大学生积极参与创新创业活动。然而,许多创新创业项目难以真正落地,主要原因有以下几个方面。

(一) 缺乏社会经验

由于大学生在校期间主要接触学术和理论的环境,缺乏实际社会经验,因此他们的创新理念往往过于理想化,难以真正应用于实际生活。这种理想化的创新理念通常是基于学术研究或课堂学习的理论知识,而缺乏对市场需求和可行性的实际考量。在实际应用中,创新理念需要考虑到社会和市场的实际情况,以及人们的需求和行为习惯。由于缺乏社会经验,大学生可能无法准确评估自己的创新理念在实际生活中的可行性和可持续性。

(二) 学科基础薄弱

部分学生对科学概念和技术的理解不够深入,缺乏综合分析能力。在复杂系统和创新创业课题中,学生需要具备跨学科的综合能力。然而,由于学科基础薄弱,部分学生在课题研究和创新实践中遇到困难。此外,缺乏清晰地认识和综合分析能力也是一个问题。在复杂系统和创新创业课题中,学生需要能够综合分析各种信息和因素,形成清晰地认识和思考。然而,由于学科基础薄弱,部分学生对问题的本质和关键因素没有清晰地认识,导致分析和解决问题的能力不足。

(三) 发散思维不足

创新创业项目往往具有一定的难度和挑战性,需要学生能够从教科书之外寻找解决方案。然而,许多学生由于发散思维不足,无法跳出传统的思维模式,无法从不同的角度和领域寻找创新的解决方案。然而,由于缺乏发散思维的训练和实践,许多学生在面对创新创业项目时往往陷入固有的思维模式,无法产生新的创意和解决方案。他们可能过于依赖教科书和已有的知识,缺乏对问题的全面思考和创新的思维方式。

二 面向社会热点需求驱动的大学生创新创业模式探索

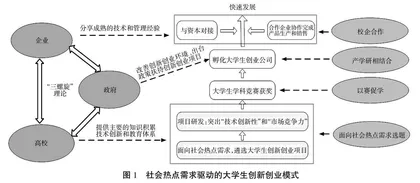

在新时代的背景下,探索大学生创新创业模式需要政府、高校和企业等主体之间的合作与沟通。这种合作与沟通可以借鉴“三螺旋”理论[3-4],该理论对于三者之间的合作与沟通具有重要的理论指导价值。“三螺旋”理论指的是“大学-企业-政府”三者在保持各自身份和作用的同时,也具备了其他两者的一些功能。通过彼此之间的相互促进和联系,三者的发展线都能够获得更大的能量,进一步促使它们相互合作、相互作用,从而支持在其他螺旋线中产生创新。这种持续创新流以社会热点需求为驱动,形成了一种社会热点需求驱动的大学生创新创业模式。图1为这种模式的示意图。

创新是一种概念化过程,其以新思维、新发明和新描述为特征。而创业则是对资源进行优化整合,创造出更大的经济或社会价值。创新创业过程涵盖了从新概念或新思想的产生,到新产品的研发、制造和商业化的全过程。其不仅是一种技术行为,更是一种经济行为。在大学生创新创业中,我们应该以面向社会热点需求为导向,根据学校人才培养的目标定位,并结合创新创业趋势,选择适合的创新创业项目。同时,我们可以通过以赛促学、以赛代练的方式,凝练创业成果,不断提升创新创业能力。此外,我们还可以通过产学研相结合的方式构建人才培养模式,加强校企合作,以实现更好的创新创业效果。

综上所述,我们可以根据面向社会热点需求,从学校人才培养目标、结合创新创业趋势以及加强校企合作等维度出发,探索社会热点需求驱动的大学生创新创业模式。

(一) 面向社会热点需求,遴选大学生创新创业项目

面向社会热点需求驱动的大学生创新创业模式强调以社会热点需求为导向,激发学生发现和探究问题的能力。同时,鼓励学生培养钻研精神和习惯,以提升他们在技术攻关、工艺创新和技术改造方面的创新创造能力[5]。为了在面向社会热点需求进行大学生创新创业项目选题时取得良好效果,需要注意以下方面。

1 选题设计

结合社会需求,培养学生能力。选题应明确研究主线,与社会热点需求紧密结合,涵盖学科主要内容。选题既要有实际意义,又要有理论意义,使学生接触科学或技术前沿,促进能力培养。

2 选题难度

引导自主思考,增强学生信心。选题难度适中,通过点突破带动整体进展。大学生专业基础相对薄弱,缺乏科学思维和研究能力训练。适度难度的选题可通过导师指导,让学生自主思考和探索,增强信心,顺利实施项目。

3 培养综合能力

理论实践结合,激发学生学习兴趣。选题应培养学生的理论分析、实际动手和总体协调能力。注重理论联系实际,巩固专业基础知识,加深理解,提高应用能力,培养发散思维。同时,激发学生对理论知识的兴趣,促使他们发挥主观能动性,形成良性循环。

通过关注以上方面,可以使面向社会热点需求的大学生创新创业项目选题更加成功。

(二) 以赛促学,以赛代练,凝练创业成果

积极鼓励和组织学生参加各类学科竞赛、挑战杯赛、“创青春”全国大学生创业计划大赛、电子设计大赛等,可以有效弥补大学生缺乏社会经验的问题。学生可以自发组建团队,吸纳不同专业的学生一起参与,共同完成市场调查、产品设计、财务分析和公司管理等工作。这样的团队合作既能发挥各个专业的优势,又能弥补学科差异造成的不足。通过参与这些比赛和项目,学生能够锻炼动手实践能力,培养创新能力,并激发团队合作精神。不同专业的学生一起组织团队,可以实现知识和信息的互补,展开头脑风暴,迸发出全新的理念。这样的活动既能够将理论知识与实践工作结合起来,也能够联系社会热点,开拓学生的视野,实现学校教育与职业需求的结合,达到更好的人才培养目标。

因此,倡导和鼓励学生参与各项赛事,通过具体项目的构思、设计、分工和协作等环节,可以帮助学生培养实践能力、创新能力和团队合作精神,为他们的创新创业之路打下坚实的基础。

(三) 产教融合,校企合作,构建人才培养模式

为了实现产教融合、校企合作的人才培养模式,社会、企业和高校需要共同努力[6-7]。这种模式将教育、科研、开发、中试、生产和销售等各个环节整合在一起,实现功能和资源的协同与集成化,同时也实现了技术创新上、中、下游的对接和结合。

为了促进这种模式的实施,我们鼓励和引导学生到企业中进行接触、交流和实习。通过在现实情境中检验和践行知识学习成果,学生可以为知识的再创造提供实践平台。在企业实践中,学生可以研究各行业内部战略现状和外部发展趋势,树立创新意识,学习创业方法,明确创新创业方向,避免在过剩领域盲目创业。

完善校企合作,能够实现有效指导学生的创新创业[8-9]。大学与企业间的相互沟通,可以不断完善培养创新创业人才的计划。通过校企合作的机会,学校可以结合学生不同的创业目标与企业进行合作,学生能够更多地接触实际情况,增强学生的工作经验,从事具体的工作,具备多元化的职位和机会。