基于科研精神和专业责任感培养的多元立体化科研育人机制探索与实践

作者: 张迎宾 富海鹰 郝润丹 余鹏程 李得建 魏江涛 柳静 常志旺 魏星 程印

摘 要:科研的核心是育人,而“科研育人”的核心是“科研精神”和“专业责任感”的培养。该文开展基于科研精神和专业责任感培养的多元立体科研育人机制的探索和实践。依托“三全育人”工作平台,探究科研精神和专业责任感的培养在构建多元立体化科研育人新机制中的内涵构成和引领作用。通过学术道德和责任使命、学科交叉和体系建设、全程育人和目标育人、实践育人和多元育人等方面,建立基于科研精神和专业责任感培养的多元立体化科研育人机制。基于岩土地震工程的实际需求及知识学习的必要性,以岩土地震工程人才培养为例,进行探索和实践,值得进一步推广。

关键词:科研精神;专业责任感;科研育人;三全育人;岩土地震工程

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0157-04

Abstract: The core task of scientific research is the upbringing of students, while at the core of such an upbringing is the cultivation of a spirit of scientific research and a sense of responsibility in profession. This study is intended to explore and implement a multi-element mechanism for the upbringing of students based on fostering the spirit of scientific research as well as the sense of responsibility in profession. Supported by the working platform for the "three comprehensive education", the internal constitution and leading role of the spirit of scientific research and the sense of responsibility are investigated in this study in terms of building a new multi-element mechanism for educating students. Through ten sensible measures, a multi-element mechanism, which is based on the spirit of scientific research and the sense of responsibility in profession, is constructed. In view of the practical demands as well as the necessity of studying in geotechnical earthquake engineering, this mechanism is explored and implemented by instancing the upbringing of students in geotechnical earthquake engineering, thereby proving to be deserving of further generalization in other educational areas.

Keywords: spirit of scientific research; sense of responsibility in profession; upbringing of students via scientific research; Three Full-Education; geotechnical seismic engineering

教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是功在当代、利在千秋的德政工程[1-2]。习近平总书记有关高校人才培养的系列指示和讲话精神,站在新时代坚持和发展中国特色社会主义的战略高度,深刻回顾了新时代我国教育事业发展取得的显著成就,为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育提供了根本遵循。在此背景下,牢牢把握教育改革发展的新动态,坚持党对教育事业的全面领导,坚持把立德树人作为根本任务,解决好培养什么人、怎样培养人这一根本问题成为新时代高等教育改革与发展的重点[3]。在学生教育的教学实践中,育人机制的探索与实践是对“培养什么人、怎样培养人”的积极响应,对于服务好国家战略、完成好一系列影响力大、受益面广的国家级工程项目具有重大意义[4-5]。

对于科研育人来讲,科研的核心是育人,而“科研育人”的核心是“科研精神”和“专业责任感”的培养。近年来,科研精神和专业责任感的培养在构建科研育人新机制中扮演着越来越重要的角色。教育部实行“三全育人”以来,首批试点单位在全面推进课程思政工作方法、培养当代科学家精神等方面取得了一定的成果。然而,基于科研精神价值观引领和专业责任感培养的科研育人机制仍需大力探索和提升。所以,基于科研精神和专业责任感培养的多元立体科研育人机制的探索和实践不仅对深化“科研的核心是育人”理念具有重要的理论意义,对于反映“三全育人”成果也具有重要作用[6]。

自教育部“双一流”建设项目实施办法提出以来,围绕国家教育发展的战略需求,各高校根据自身发展目标制定了学生培养的新方案,在一定程度上提高了学生的培养质量,初步证明了“双一流”实施办法的可行性和有效性,其动态评价和调整机制,为中国高等教育的发展注入了新活力。但不可否认,目前学生培养模式和机制仍存在部分问题,具体表现在培养模式不够系统、针对性不强、专业面不够广等。我国的研究生培养模式在科研精神和专业责任感方面还有较大的改进空间。

本文在前期工作成果的基础上,依托“三全育人”工作平台,探究了科研精神和专业责任感的培养在构建多元立体化科研育人新机制中的内涵构成和引领作用。立足“科研的核心是育人”的理念,以言传身教为主的方式,培养学生求真务实、实事求是的科研作风。同时,基于理工融合、本硕博一贯、理论实践一体化的人才培养模式,深化科研精神和专业责任感在培养具有科研精神和家国情怀的科技人才中的核心作用,构建了多元立体化的科研育人新机制[7]。

一 基于科研精神的价值观引领

科研精神关乎科技事业的长远发展。科学是一项承前启后、不断超越的伟业,是甘当人梯的前辈和不断超越的后辈教学相长的过程。伟大高尚的科研精神对一个学科甚至一个学派的发展至为关键。

本研究将以立德树人为根本任务和目标,发挥科研精神在价值观塑造方面的引领作用,帮助学生认识科研精神在社会进步中的作用,引导学生探究科技活动对人类社会可持续发展的影响。围绕国际前沿科技问题,分析全球社会共同面临的挑战,树立人类命运共同体意识,探讨人类共同利益与共同责任间的关系。进一步阐释人类命运和个体发展之间的关系,帮助学生塑造基于全球人类命运共同体的价值观,培养具有家国情怀和国家使命感的高水平科技人才。

牢固树立“科研的核心是育人”的理念,在指导学生开展科研训练的过程中,以自己严谨的态度和作风对学生言传身教,培养学生求真务实、实事求是的科研作风。同时,将个人思想政治表现作为开展学术研究的基础要求,坚持将思想价值引领贯穿于基础学习、选题设计、项目研究及成果运用的全过程。加强科研团队创新平台建设,搭建师生科研交流互动平台,注重团队文化建设,引导学生进行科研活动,培养学生科学精神和创新意识。以相似研究方向组成科研小组,培养小组成员集体攻关、联合攻坚的团结协作意识和艰苦奋斗精神。此外,通过邀请校内外专家开展讲座培训、挖掘优秀毕业生进行经验交流等方式,充分发挥桥梁纽带作用,引导学生砥砺奋斗、追求卓越。

二 专业责任感的培养

科技的创新发展离不开专业人才的高度责任感。本研究将围绕工程科技创新和高素质创新人才的培养,针对工程建设中的关键科学问题,结合具体的科研项目,让学生自主选择感兴趣的内容,营造活跃且严谨的学术氛围,培养具有高度专业责任感的科技人才。具体来说,可以通过参与课题讨论、室内与现场试验、理论分析与数值模拟等工作,培养学生的科研思维和实践创新能力。通过深入工程建设现场,让学生切身感受一线建设者的责任感,体验工程建设特别是标志性重大工程建设的宏伟和难度。让学生将所学到的理论知识应用到解决实际工程问题中,树立他们敢于面对困难迎接挑战的信心,引导学生追求成为卓越工程师和科学家的目标。

授人以鱼,更要授人以渔。注重学生科研兴趣及能力的培养,教会学生自主探索科学研究。通过专业课教学、设计研讨课等提升学生理论水平,通过邀请专家作学术报告、定期进行团队科研汇报交流、科研实践等,提升学生的科研兴趣,教会学生科研探索的方法,通过课程论文、试验方案设计锻炼学生科研能力,通过团队汇报、科研小组会议、班导师制度等了解学生科研进展。同时,依靠健全并落实有效的激励机制,比如到世界知名院校做短期交流等,调动学生的积极性和创新性。采用如此方法循序渐进,从兴趣引导到自主科研,以达到提升学生自主、有效开展科学研究能力的目的。发挥学科科研育人功能,建立教研一体、学研相济的科研育人机制。

重大自然灾害事件是人类面临的巨大挑战,其中,地震是危及人民生命财产的突发式自然灾害。我国是一个多地震国家,地震灾害是造成我国居民伤亡最多的自然灾害。作为土木学科的教育者和研究者,减轻工程地震灾害一直是我们为之奋斗的目标,土木工程抗震减灾人才的培养不仅涉及地质学、地震学、工程地质、地震工程、岩土工程及地理信息系统等学科的交叉融合,还与人才的挖掘、成长、培育制度直接相关。

本文以土木工程抗震减灾为载体,以多元立体化人才培养体系建设为落脚点,构建“紧跟前沿、脚踏实地、勇攀高峰”的科研育人新机制,充分发挥优势学科的引领作用,培养理想信念坚定、家国情怀浓厚、具有科研精神和专业责任感的人才。

三 构建多元立体化科研育人机制的五大举措

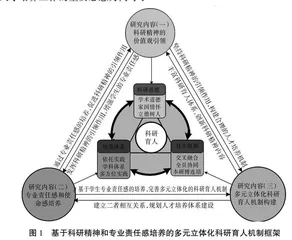

习总书记有关人才培养工作的重要思想为高等学校探索研究育人为本的具体实践指明了方向。如何从实际层面出发,研究建立更加全面、更加多样、更加丰富的多元立体化科研育人机制是值得研究的。本文从如下五大举措,推进科研精神和专业责任感在多元立体化科研人才培养中的全覆盖。开展跨学科协同育人,组建跨学科教研一体化师资团队[8]。实施教学管理一体化改革,全面推行本科生导师制,将专业负责人、专业教师、辅导员及党政干部打造成“育人共同体”,实现职能互补、优势叠加。在价值观引领、团队文化建设、科研方法、交叉知识、研究引导及奖励制度等方面探索新机制,为服务构建多元立体化的科研育人机制创造可行性条件(图1)。

(一) 学术道德、责任使命

重大公共卫生事件和重大自然灾害事件是人类共同面临的两个巨大挑战,其对社会经济发展的冲击越来越大。地震是危及人民生命财产的突发式自然灾害,我国是一个多地震国家,地震灾害是造成我国居民伤亡最多的自然灾害,如我国汶川地震(2008)造成约8.7万人死亡或者失踪,约37.5万人受伤,其中四川省灾区面积达28万km2,受灾人口2 983万人,直接经济损失8 451亿元人民币。作为地震工程研究者,减轻地震灾害一直是我们为之奋斗的目标,如何应对重大地震自然灾害不仅是我国防震减灾新时期所必须面临的挑战,也是人类需要共同面对的巨大挑战。应对重大地震自然灾害的关键是大批专业人才的培养。为达到《中华人民共和国防震减灾法》指出的防御与救助相结合的防震减灾实行方针,专业人才需具备极高的跨学科知识集成度。然而,由于传统经济条件、技术水平、认识等限制,当前地震岩土工程实践主要集中在工程一线人员在抗震规范的指导下应对设防地震上,这难以有效应对重大地震自然灾害。作为西南交通大学土木工程专业的学生,有着“与生俱来”的逆行责任,我们需要为此做好准备。专业知识的学习就是具备承担逆行责任的“防护服”。我们不期待这种成为逆行英雄的机会,但是我们不能不做好整装待发的准备。